著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

中毒の問題は、特定の個人において、薬物摂取行動が他のほとんどの活動を犠牲にして起こる薬物探求と薬物飼育行動の強迫的なパターンに進化するプロセス(1)に特に関係しています。、麻薬をやめることができない。再発の問題。この論文では、現在の依存症の生物心理学的見解は、1993年に最初に提案した「依存症のインセンティブ増感理論」に照らして批判的に評価され、研究の新しい開発が組み込まれています。私たちは、依存症の従来の否定的な強化、肯定的な強化、および快楽の説明は、麻薬を求めることと麻薬取引行動の強迫パターンを説明するために必要でも十分でもないと主張します。インセンティブ増感ビューの4つの主要な教義について説明します。これらは次のとおりです。(1)潜在的に中毒性のある薬は、神経系で長期にわたる適応を生成する能力を共有しています。(2)変更された脳システムには、インセンティブの動機と報酬のプロセスに通常関与する脳システムが含まれます。(3)依存症の重要な神経適応は、これらの脳報酬システムを薬物および薬物関連刺激に対して過敏症(「感作」)を過敏(「感作した」)にします。(4)感作された脳系は、薬物の楽しいまたは陶酔的影響(薬物「好み」)を媒介するものではありませんが、代わりに、私たちがインセンティブの顕著性(薬物「欲望」)と呼んでいる報酬のサブコンポーネントを仲介します。また、中葉性ドーパミンシステムが報酬で果たす役割、人間で神経感作が起こるという証拠、および依存症の治療における治療の発生に対するインセンティブの感受性化の意味についても議論します。

中毒の問題は、特定の個人において、薬物摂取行動が他のほとんどの活動を犠牲にして起こる薬物探求と薬物飼育行動の強迫的なパターンに進化するプロセス(1)に特に関係しています。、麻薬をやめることができない。再発の問題。この論文では、現在の依存症の生物心理学的見解は、1993年に最初に提案した「依存症のインセンティブ増感理論」に照らして批判的に評価され、研究の新しい開発が組み込まれています。私たちは、依存症の従来の否定的な強化、肯定的な強化、および快楽の説明は、麻薬を求めることと麻薬取引行動の強迫パターンを説明するために必要でも十分でもないと主張します。インセンティブ増感ビューの4つの主要な教義について説明します。これらは次のとおりです。(1)潜在的に中毒性のある薬は、神経系で長期にわたる適応を生成する能力を共有しています。(2)変更された脳システムには、インセンティブの動機と報酬のプロセスに通常関与する脳システムが含まれます。(3)依存症の重要な神経適応は、これらの脳報酬システムを薬物および薬物関連刺激に対して過敏症(「感作」)を過敏(「感作した」)にします。(4)感作された脳系は、薬物の楽しいまたは陶酔的影響(薬物「好み」)を媒介するものではありませんが、代わりに、私たちがインセンティブの顕著性(薬物「欲望」)と呼んでいる報酬のサブコンポーネントを仲介します。また、中葉性ドーパミンシステムが報酬で果たす役割、人間で神経感作が起こるという証拠、および依存症の治療における治療の発生に対するインセンティブの感受性化の意味についても議論します。

The question of addiction specifically concerns (1), the process by which drug-taking behavior, in certain individuals, evolves into compulsive patterns of drug-seeking and drug-taking behavior that take place at the expense of most other activities and (2), the inability to cease drug-taking; the problem of relapse. In this paper current biopsychological views of addiction are critically evaluated in light of the "incentive-sensitization theory of addiction", which we first proposed in 1993, and new developments in research are incorporated. We argue that traditional negative reinforcement, positive reinforcement, and hedonic accounts of addiction are neither necessary nor sufficient to account for compulsive patterns of drug-seeking and drug-taking behavior. Four major tenets of the incentive-sensitization view are discussed. These are: (1) Potentially addictive drugs share the ability to produce long-lasting adaptations in neural systems. (2) The brain systems that are changed include those normally involved in the process of incentive motivation and reward. (3) The critical neuroadaptations for addiction render these brain reward systems hypersensitive ("sensitized") to drugs and drug-associated stimuli. (4) The brain systems that are sensitized do not mediate the pleasurable or euphoric effects of drugs (drug "liking"), but instead they mediate a subcomponent of reward we have termed incentive salience (drug "wanting"). We also discuss the role that mesolimbic dopamine systems play in reward, evidence that neural sensitization happens in humans, and the implications of incentive-sensitization for the development of therapies in the treatment of addiction.

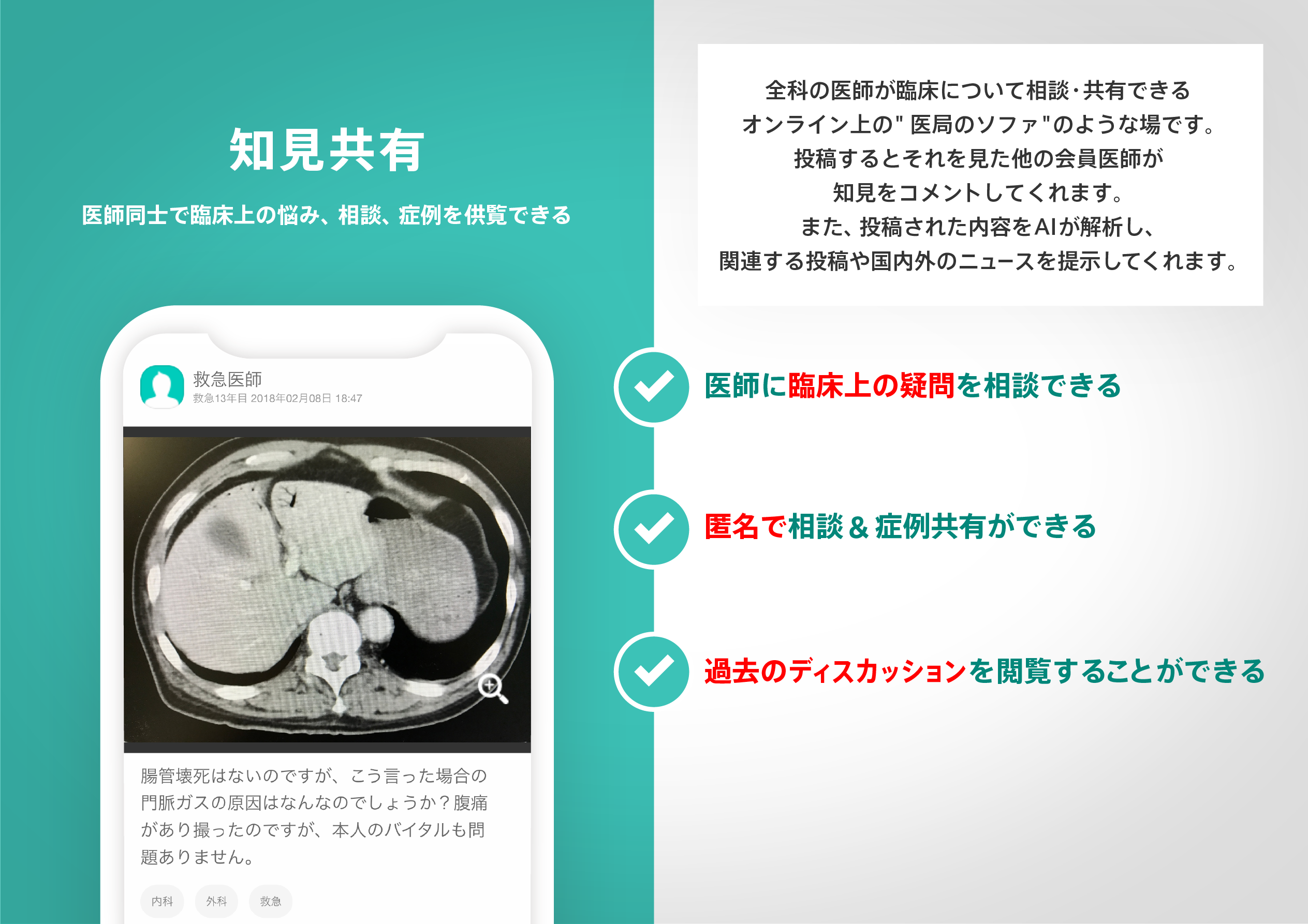

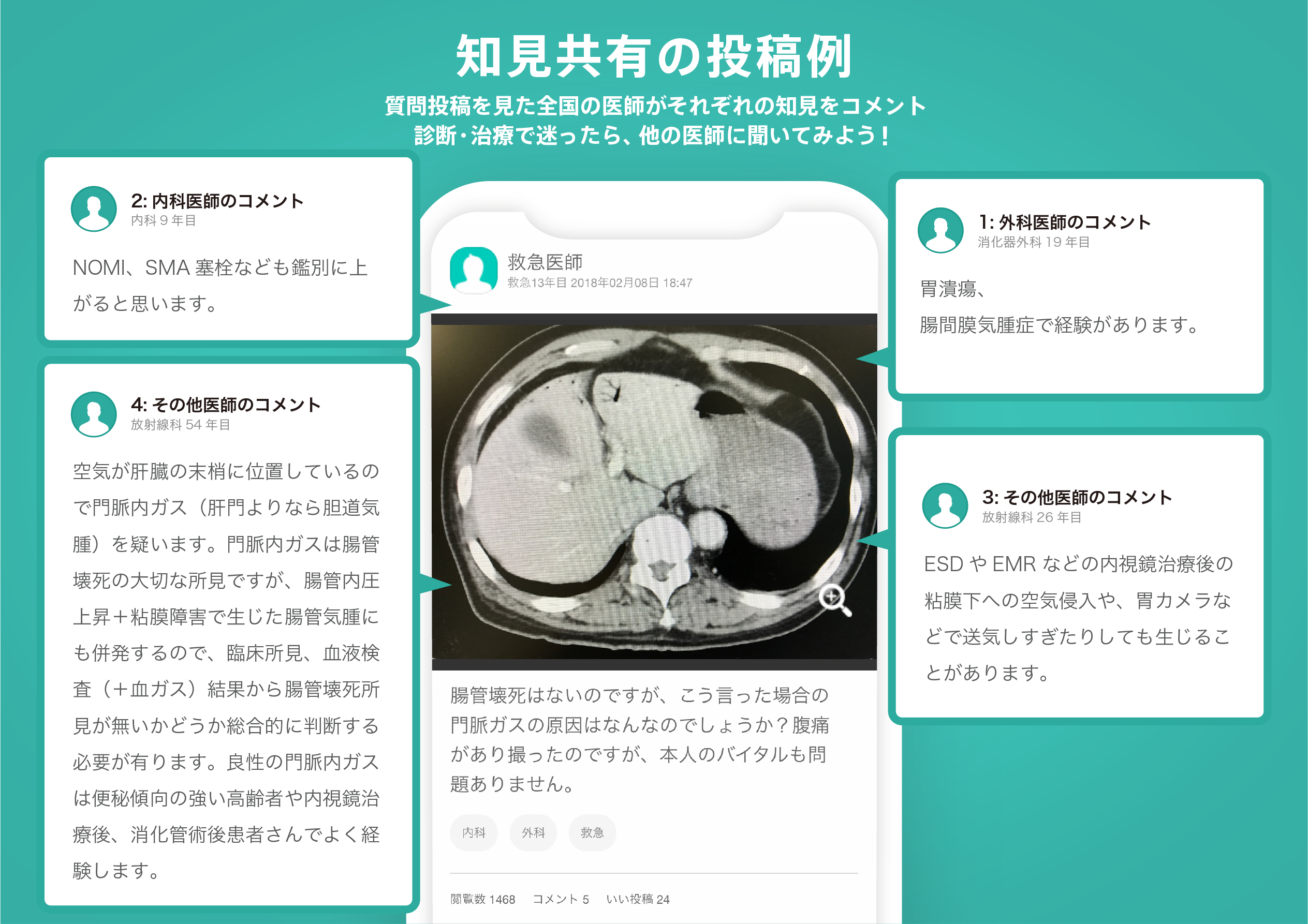

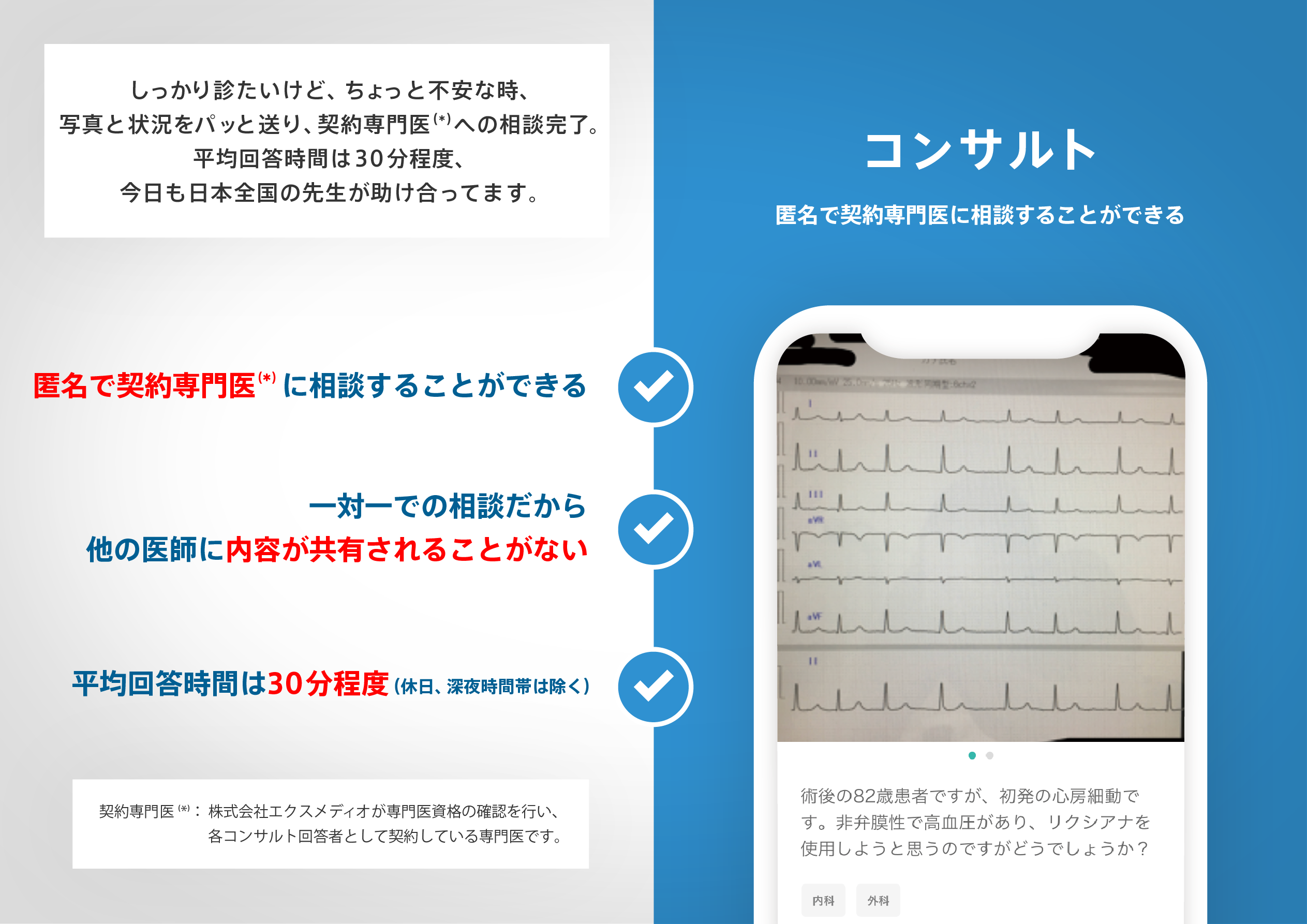

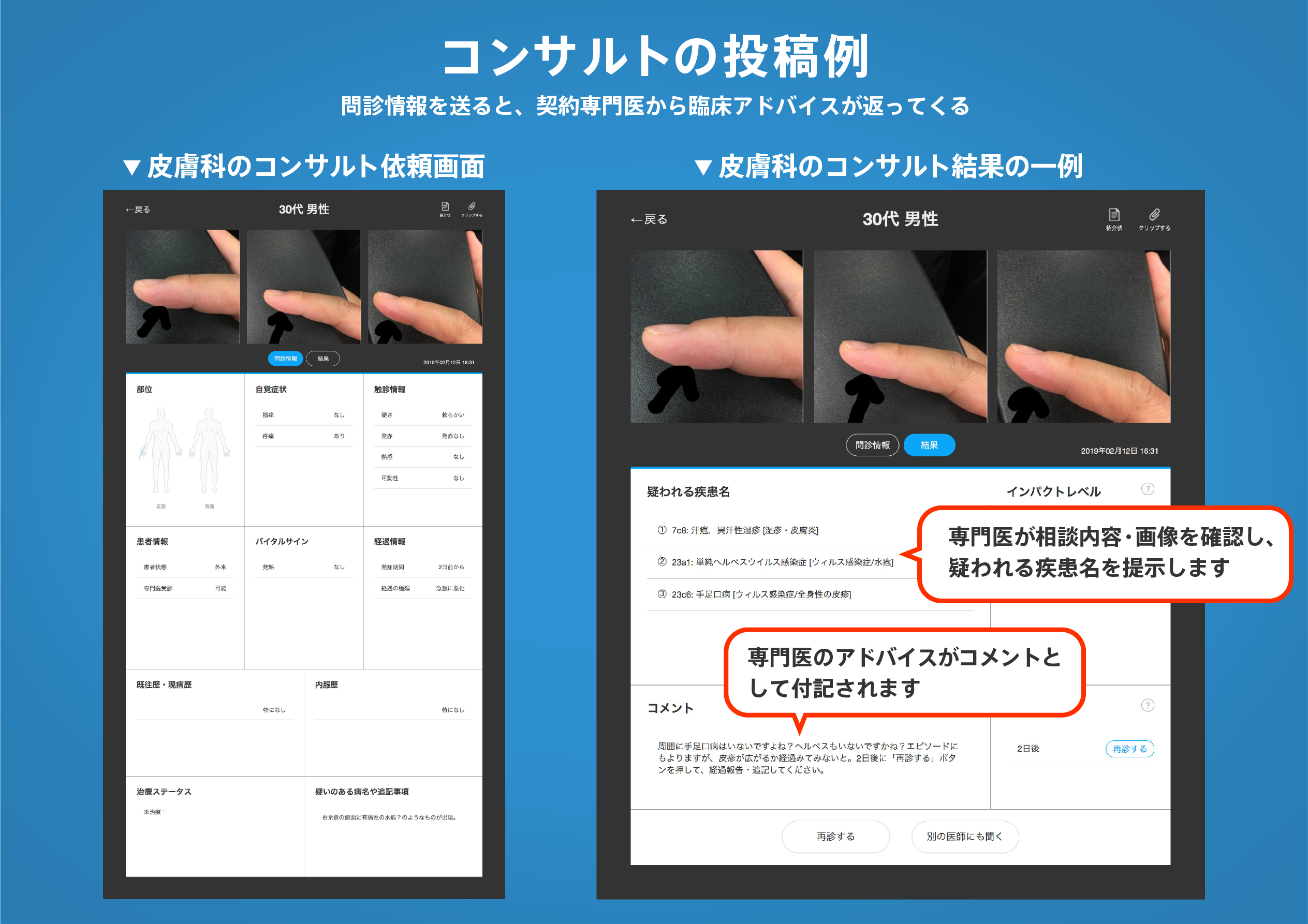

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。