著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

先住民族のフィジー人の食事パターンは急速に変化しています。糖尿病の有病率に関する食事関係は、フィジーではあまり研究されていません。フィジーの都市先住民の女性の間で糖尿病の発達のための食事パターンとその他のライフスタイル要因の関係を示すために調査が行われました。参加に同意した30〜39歳のフィジーの女性200人のサンプルは、半定量的食物頻度の使用によりインタビューを受けました。身体活動と儀式的な栄養習慣も考慮されました。人体測定には、高さ、体重、ウエスト、股関節の測定が含まれていました。合計パーセンテージボディ脂肪測定と糖尿尿検査も実施されました。結果は、高パーセントのボディファット、高ボディマス指数(BMI)、およびハイウエストと股関節比(WHR)で顕在化する肥満率が高いことを示しました。平均24時間の食事摂取量は、タンパク質の中程度の摂取、脂肪の高摂取、炭水化物の低摂取を示しました。炭水化物の減少は、従来の主食の消費の減少による結果でした。シリアルと関連製品の消費は、バターとマーガリンの摂取量を高く支持し、揚げ物製品での食用油の使用も促しました。ベータカロチンとビタミンEの抗酸化ビタミンの毎日の摂取量は低かったが、ビタミンCの摂取量が高いことがありました。食物頻度の研究では、キャッサバ、パン、砂糖が主な炭水化物食品として毎日消費されていることが明らかになりました。魚と肉は、最も頻繁に消費されるタンパク質食品でした。メインの飲み物は、クリームミルクを添えた甘いお茶でした。バター、マーガリン、ココナッツクリーム、安い子羊のフラップ、食用油が脂肪の主な源を提供しました。身体活動のレベルには、高い座りがちなライフスタイルが含まれており、高い割合の被験者は太りすぎで肥満です。儀式的な栄養習慣は、肉と魚の高い消費量を示しました。果物はめったに消費されませんでした。グリコスリアは、研究中の年齢層の間に存在していました。食事の過剰と身体的不活動と相まって、食事の移行の影響は、都市部の先住民族の女性の糖尿病の潜在的な危険因子のようです。

先住民族のフィジー人の食事パターンは急速に変化しています。糖尿病の有病率に関する食事関係は、フィジーではあまり研究されていません。フィジーの都市先住民の女性の間で糖尿病の発達のための食事パターンとその他のライフスタイル要因の関係を示すために調査が行われました。参加に同意した30〜39歳のフィジーの女性200人のサンプルは、半定量的食物頻度の使用によりインタビューを受けました。身体活動と儀式的な栄養習慣も考慮されました。人体測定には、高さ、体重、ウエスト、股関節の測定が含まれていました。合計パーセンテージボディ脂肪測定と糖尿尿検査も実施されました。結果は、高パーセントのボディファット、高ボディマス指数(BMI)、およびハイウエストと股関節比(WHR)で顕在化する肥満率が高いことを示しました。平均24時間の食事摂取量は、タンパク質の中程度の摂取、脂肪の高摂取、炭水化物の低摂取を示しました。炭水化物の減少は、従来の主食の消費の減少による結果でした。シリアルと関連製品の消費は、バターとマーガリンの摂取量を高く支持し、揚げ物製品での食用油の使用も促しました。ベータカロチンとビタミンEの抗酸化ビタミンの毎日の摂取量は低かったが、ビタミンCの摂取量が高いことがありました。食物頻度の研究では、キャッサバ、パン、砂糖が主な炭水化物食品として毎日消費されていることが明らかになりました。魚と肉は、最も頻繁に消費されるタンパク質食品でした。メインの飲み物は、クリームミルクを添えた甘いお茶でした。バター、マーガリン、ココナッツクリーム、安い子羊のフラップ、食用油が脂肪の主な源を提供しました。身体活動のレベルには、高い座りがちなライフスタイルが含まれており、高い割合の被験者は太りすぎで肥満です。儀式的な栄養習慣は、肉と魚の高い消費量を示しました。果物はめったに消費されませんでした。グリコスリアは、研究中の年齢層の間に存在していました。食事の過剰と身体的不活動と相まって、食事の移行の影響は、都市部の先住民族の女性の糖尿病の潜在的な危険因子のようです。

The dietary patterns of indigenous Fijians are changing rapidly. Dietary relationships in regard to the prevalence of diabetes are poorly studied in Fiji. A survey was conducted to show the relationship of dietary patterns and other lifestyle factors for the development of diabetes among urban indigenous women in Fiji. A sample of 200 Fijian women aged 30-39 who agreed to participate were interviewed by the use of semiquantitative food frequency, 3 day-24 h recall study. Physical activity and ceremonial dietary customs were also taken into consideration. Anthropometry included measurements of height, weight, waist and hip. Total percentage bodyfat measurements and glycosuria tests were also conducted. The results showed high rates of obesity manifested in high percentage bodyfat, high body mass index (BMI) and high waist and hip ratio (WHR). The mean 24 h dietary intake exhibited a moderate intake of protein, high intake of fat and a low intake of carbohydrate. The carbohydrate reduction was a result from the decline in consumption of traditional staples. Consumption of cereals and related products favored the high intake of butter and margarine and also encouraged the use of cooking oil in frying varieties of flour products. The daily intake of anti-oxidant vitamins of beta-carotene and vitamin E were low, however there was a high intake of vitamin C. The food frequency study revealed cassava, bread and sugar were consumed daily as the main carbohydrate foods. Fish and meat were the most frequently consumed protein foods. The main beverage was sweet tea with whole-cream milk. Butter, margarine, coconut cream, cheap lamb flaps and cooking oil provided the main sources of fat. Levels of physical activity included high sedentary lifestyles with a high rate of subjects being overweight and obese. Ceremonial dietary customs showed a high consumption of meat and fish. Fruits were rarely consumed. Glycosuria existed among the age group under study. The impact of dietary transition, coupled with dietary excesses and physical inactivity, seem to be potential risk factors of diabetes among the indigenous women in the urban area.

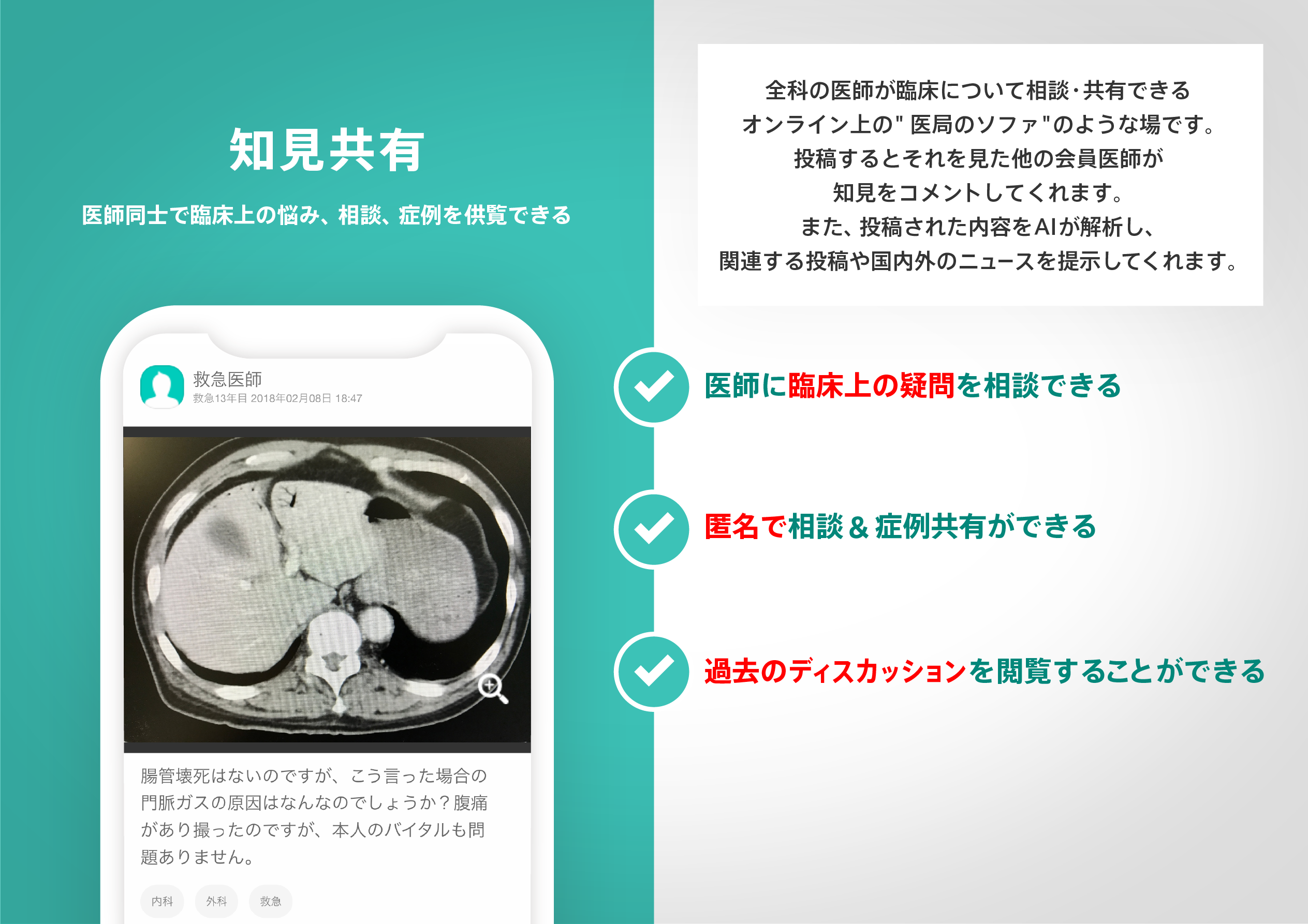

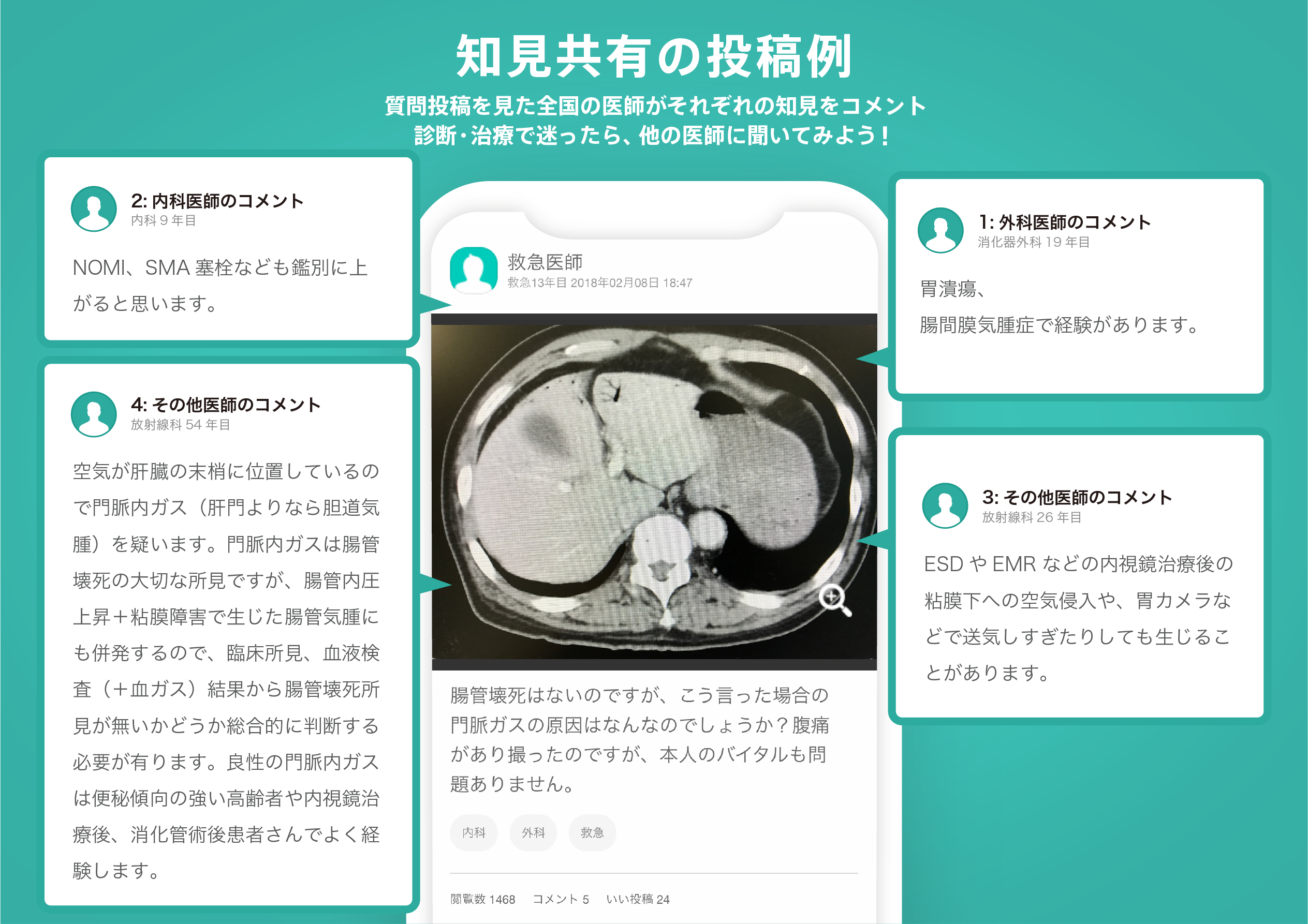

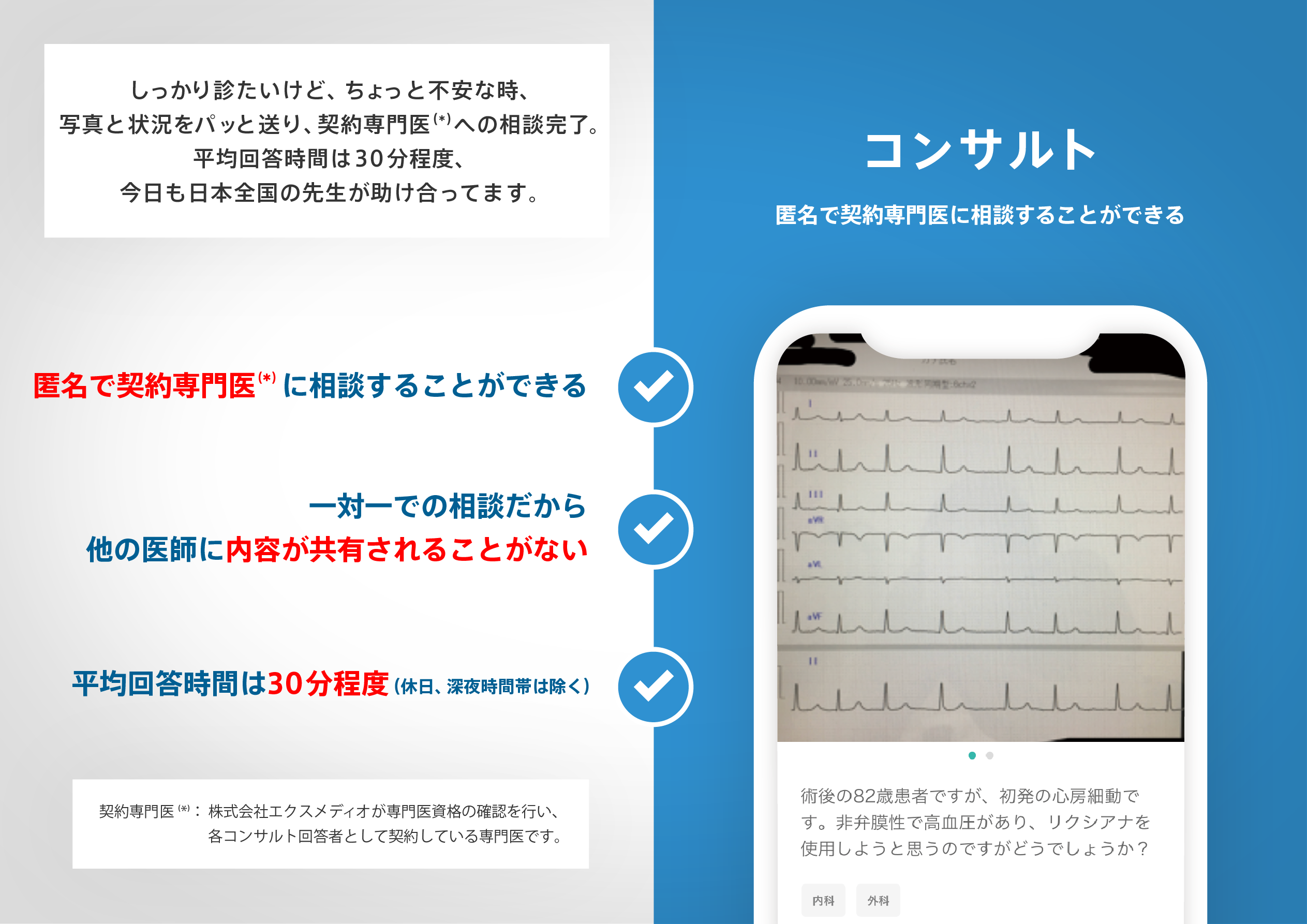

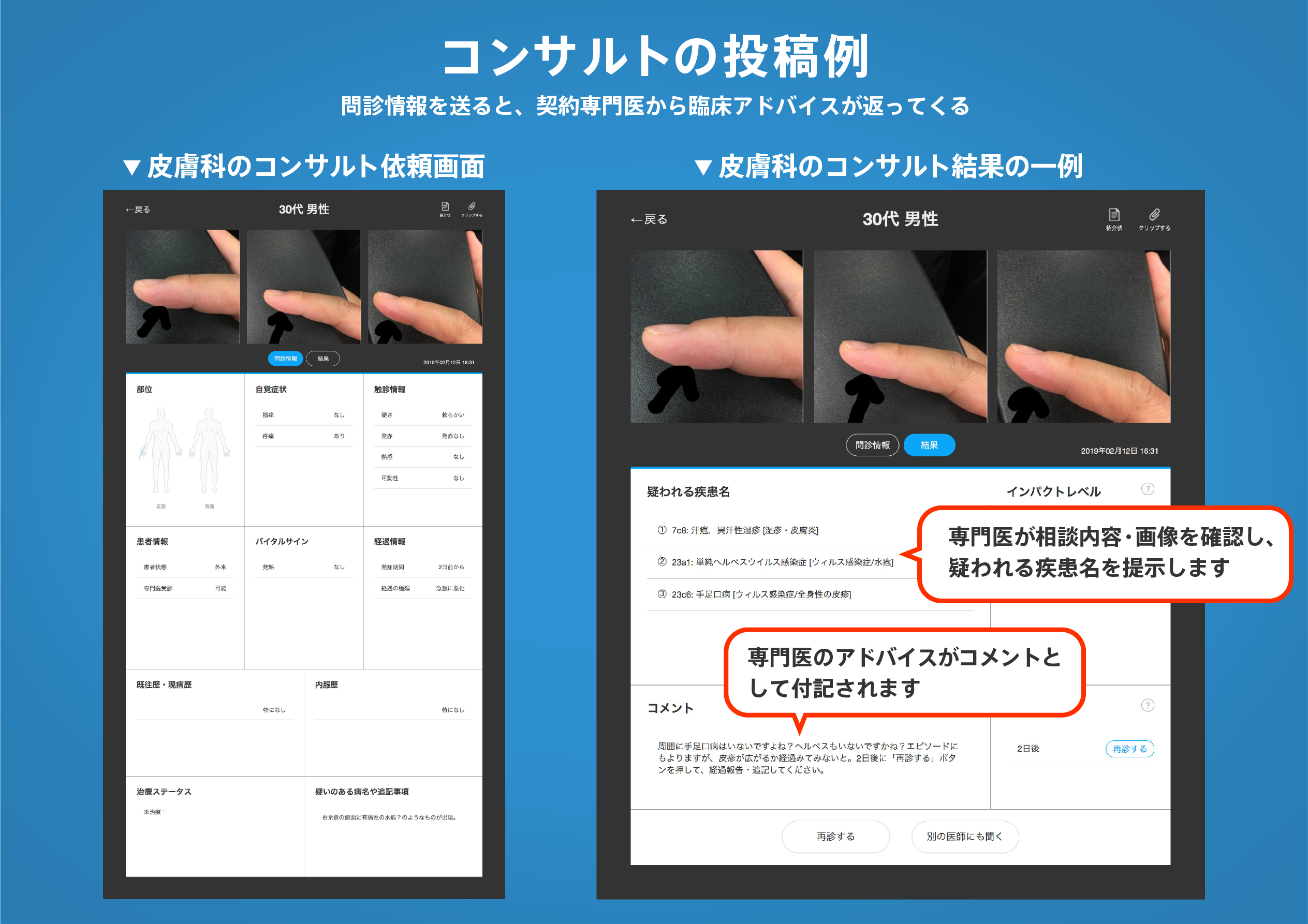

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。