著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

アーユルヴェーダとはサンスクリット語で「長寿の経典」を意味します。これは、インドや他の南アジアのいくつかの国で普及している伝統医学の古代システムを表しています。それは、人間の生活のさまざまな要素、身体、心、知性、魂のバランスを確立することによって人間の病気を治すと信じられている治療の全体的な見方に基づいています[1]。アーユルヴェーダの起源はインダス渓谷文明の時代 (紀元前約 3000 年) にまで遡り、12 世紀から 12 世紀の間に編纂された他の 4 つの聖典 (リグヴェーダ、ヤジュルヴェーダ、サマヴェーダ、アタルヴァナヴェーダ) と同様に、何世代にもわたる口頭伝承によって受け継がれてきました。および紀元前 7 世紀 [2、3]。アーユルヴェーダの漢方薬への言及は他の 4 つのヴェーダすべてに見られ、アーユルヴェーダが他のヴェーダより少なくとも数世紀前に存在したことを示唆しています。ブッダの時代(紀元前 6 世紀)にはすでに完全に実践されており、古代インドの 2 人の偉大な医師、チャラカとシュシュルタを輩出し、彼らは彼らの専門分野の基本文書であるサムヒターを編纂しました。この時までに、アーユルヴェーダはすでに、アシュタンガと呼ばれる、外科、内科、耳鼻咽喉科、小児科、毒物学、健康と長寿、スピリチュアルヒーリングを含む 8 つの異なる医療サブ専門分野を開発していました [4]。アーユルヴェーダ医学は主にハーブ製剤で構成されており、時にはサプリメントとしてさまざまなレベルの他の化合物と組み合わせられていました[5]。アーユルヴェーダ体系では、薬用に使用されるハーブは脳強壮剤または若返り剤として分類されます。アーユルヴェーダで最も頻繁に使用される植物は、重要性の高い順に次のとおりです。(a) アシュワガンダ、(b) ブラーフミ、(c) ジャタマンシ、(d) ジョーティシュマティ、(e) マンドゥクパルニ、(f) シャンカプシュピ、(g) )ヴァチャ。これら 7 つの植物の全体的な外観を図 1 に示します。現在の科学文献で採用されているそれらの対応するラテン語名、それぞれが属する植物科、世界のさまざまな地域での通常の生息地、およびそれらが知られている一般的な同義語を表 1 に示します。これらのハーブの中で最もよく知られ、最も科学的に研究されているアシュワガンダに関する科学的研究については、このレビューで詳しく説明します。アシュワガンダ (Withania somnifera、WS) は、世界のさまざまな地域でインド人参、ウィンター チェリー、アジャガンダ、カナジェ ヒンディ、サム アル フェラクとしても知られており、ナス科に属する植物です。また、インドのさまざまな言語地域でも、現地の言葉の名前によって知られています [6]。南アジア、中央アジア、アフリカの乾燥地域、特にインド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、アフガニスタン、南アフリカ、エジプト、モロッコ、コンゴ、ヨルダンで大量に生育している[7]。インドでは、マディヤ・プラデーシュ州、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャブ州、グジャラート州、ラジャスタン州で商業規模で栽培されている[6]。 WSのインド名であるアシュワガンダはサンスクリット語で「馬の匂い」を意味し、おそらく汗をかいた馬の匂いに似た根の匂いに由来していると考えられます。 「ソムニフェラ」という名前はラテン語で「睡眠導入剤」を意味し、おそらく日常のさまざまな家事によるストレスに対する治療法として広く使用されていることを指しています。薬草学者の中には、アシュワガンダをインド人参と呼ぶ人もいます。これは、人間のさまざまな病気を治療するために伝統的な中国医学で高麗人参が使用されているのと同じように、インドで使用されているためです[8]。アシュワガンダは、そのさまざまな部分(果実、葉、根)がアーユルヴェーダ実践者によって民間療法、または媚薬や利尿剤として使用されてきた低木です。望ましくない成分を浸出させるために、新鮮な根を牛乳で煮ることもあります。ベリーは、チーズ製造においてミルクを凝固させるための代替品として使用されることがあります。アーユルヴェーダでは、この薬草製剤は「ラサヤナ」と呼ばれ、非特異的かつ世界的な方法で人間の健康と寿命を延ばすために作用する万能薬です。また、アダプトゲンとも考えられており、神経内分泌系と免疫系の不均衡を修正することで、慢性ストレスによって乱れた生理学的機能を正常化する非毒性の薬です[9、10]。アシュワガンダやその他のアーユルヴェーダ漢方薬に関して行われた科学研究は、病理学的状態につながる生理学的不均衡を引き起こすことが知られている内因性または外因性の現象を考慮して、3つの主要なカテゴリーに分類できます。 (A) 特定の非神経疾患に対する抽出物、精製化合物、または複数のハーブ混合物の薬理学的効果および治療効果。 (B) 神経変性疾患に対する抽出物、精製化合物、または複数のハーブ混合物の薬理学的効果および治療効果。 (C) 異なる生息地に由来する薬草植物を区別したり、既知の在来植物の薬効品質を改善したりするための、薬草植物自体に関する生化学的、生理学的、遺伝的研究。神経変性疾患の治療におけるその使用に関する主要なポイントのいくつかを以下に説明します。

アーユルヴェーダとはサンスクリット語で「長寿の経典」を意味します。これは、インドや他の南アジアのいくつかの国で普及している伝統医学の古代システムを表しています。それは、人間の生活のさまざまな要素、身体、心、知性、魂のバランスを確立することによって人間の病気を治すと信じられている治療の全体的な見方に基づいています[1]。アーユルヴェーダの起源はインダス渓谷文明の時代 (紀元前約 3000 年) にまで遡り、12 世紀から 12 世紀の間に編纂された他の 4 つの聖典 (リグヴェーダ、ヤジュルヴェーダ、サマヴェーダ、アタルヴァナヴェーダ) と同様に、何世代にもわたる口頭伝承によって受け継がれてきました。および紀元前 7 世紀 [2、3]。アーユルヴェーダの漢方薬への言及は他の 4 つのヴェーダすべてに見られ、アーユルヴェーダが他のヴェーダより少なくとも数世紀前に存在したことを示唆しています。ブッダの時代(紀元前 6 世紀)にはすでに完全に実践されており、古代インドの 2 人の偉大な医師、チャラカとシュシュルタを輩出し、彼らは彼らの専門分野の基本文書であるサムヒターを編纂しました。この時までに、アーユルヴェーダはすでに、アシュタンガと呼ばれる、外科、内科、耳鼻咽喉科、小児科、毒物学、健康と長寿、スピリチュアルヒーリングを含む 8 つの異なる医療サブ専門分野を開発していました [4]。アーユルヴェーダ医学は主にハーブ製剤で構成されており、時にはサプリメントとしてさまざまなレベルの他の化合物と組み合わせられていました[5]。アーユルヴェーダ体系では、薬用に使用されるハーブは脳強壮剤または若返り剤として分類されます。アーユルヴェーダで最も頻繁に使用される植物は、重要性の高い順に次のとおりです。(a) アシュワガンダ、(b) ブラーフミ、(c) ジャタマンシ、(d) ジョーティシュマティ、(e) マンドゥクパルニ、(f) シャンカプシュピ、(g) )ヴァチャ。これら 7 つの植物の全体的な外観を図 1 に示します。現在の科学文献で採用されているそれらの対応するラテン語名、それぞれが属する植物科、世界のさまざまな地域での通常の生息地、およびそれらが知られている一般的な同義語を表 1 に示します。これらのハーブの中で最もよく知られ、最も科学的に研究されているアシュワガンダに関する科学的研究については、このレビューで詳しく説明します。アシュワガンダ (Withania somnifera、WS) は、世界のさまざまな地域でインド人参、ウィンター チェリー、アジャガンダ、カナジェ ヒンディ、サム アル フェラクとしても知られており、ナス科に属する植物です。また、インドのさまざまな言語地域でも、現地の言葉の名前によって知られています [6]。南アジア、中央アジア、アフリカの乾燥地域、特にインド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、アフガニスタン、南アフリカ、エジプト、モロッコ、コンゴ、ヨルダンで大量に生育している[7]。インドでは、マディヤ・プラデーシュ州、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャブ州、グジャラート州、ラジャスタン州で商業規模で栽培されている[6]。 WSのインド名であるアシュワガンダはサンスクリット語で「馬の匂い」を意味し、おそらく汗をかいた馬の匂いに似た根の匂いに由来していると考えられます。 「ソムニフェラ」という名前はラテン語で「睡眠導入剤」を意味し、おそらく日常のさまざまな家事によるストレスに対する治療法として広く使用されていることを指しています。薬草学者の中には、アシュワガンダをインド人参と呼ぶ人もいます。これは、人間のさまざまな病気を治療するために伝統的な中国医学で高麗人参が使用されているのと同じように、インドで使用されているためです[8]。アシュワガンダは、そのさまざまな部分(果実、葉、根)がアーユルヴェーダ実践者によって民間療法、または媚薬や利尿剤として使用されてきた低木です。望ましくない成分を浸出させるために、新鮮な根を牛乳で煮ることもあります。ベリーは、チーズ製造においてミルクを凝固させるための代替品として使用されることがあります。アーユルヴェーダでは、この薬草製剤は「ラサヤナ」と呼ばれ、非特異的かつ世界的な方法で人間の健康と寿命を延ばすために作用する万能薬です。また、アダプトゲンとも考えられており、神経内分泌系と免疫系の不均衡を修正することで、慢性ストレスによって乱れた生理学的機能を正常化する非毒性の薬です[9、10]。アシュワガンダやその他のアーユルヴェーダ漢方薬に関して行われた科学研究は、病理学的状態につながる生理学的不均衡を引き起こすことが知られている内因性または外因性の現象を考慮して、3つの主要なカテゴリーに分類できます。 (A) 特定の非神経疾患に対する抽出物、精製化合物、または複数のハーブ混合物の薬理学的効果および治療効果。 (B) 神経変性疾患に対する抽出物、精製化合物、または複数のハーブ混合物の薬理学的効果および治療効果。 (C) 異なる生息地に由来する薬草植物を区別したり、既知の在来植物の薬効品質を改善したりするための、薬草植物自体に関する生化学的、生理学的、遺伝的研究。神経変性疾患の治療におけるその使用に関する主要なポイントのいくつかを以下に説明します。

Ayurveda is a Sanskrit word, which means "the scripture for longevity". It represents an ancient system of traditional medicine prevalent in India and in several other south Asian countries. It is based on a holistic view of treatment which is believed to cure human diseases through establishment of equilibrium in the different elements of human life, the body, the mind, the intellect and the soul [1]. Ayurveda dates back to the period of the Indus Valley civilization (about 3000 B.C) and has been passed on through generations of oral tradition, like the other four sacred texts (Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvanaveda) which were composed between 12(th) and 7(th) century B.C [2, 3]. References to the herbal medicines of Ayurveda are found in all of the other four Vedas, suggesting that Ayurveda predates the other Vedas by at least several centuries. It was already in full practice at the time of Buddha (6(th) century B.C) and had produced two of the greatest physicians of ancient India, Charaka and Shushrutha who composed the basic texts of their trade, the Samhitas. By this time, ayurveda had already developed eight different subspecialties of medical treatment, named Ashtanga, which included surgery, internal medicine, ENT, pediatrics, toxicology, health and longevity, and spiritual healing [4]. Ayurvedic medicine was mainly composed of herbal preparations which were occasionally combined with different levels of other compounds, as supplements [5]. In the Ayurvedic system, the herbs used for medicinal purposes are classed as brain tonics or rejuvenators. Among the plants most often used in Ayurveda are, in the descending order of importance: (a) Ashwagandha, (b) Brahmi, (c) Jatamansi, (d) Jyotishmati, (e) Mandukparni, (f) Shankhapushpi, and (g) Vacha. The general appearance of these seven plants is shown in Fig.1. Their corresponding Latin names, as employed in current scientific literature, the botanical families that each of them belongs to, their normal habitats in different areas of the world, as well as the common synonyms by which they are known, are shown in the Table 1. The scientific investigations concerning the best known and most scientifically investigated of these herbs, Ashwagandha will be discussed in detail in this review. Ashwagandha (Withania somnifera, WS), also commonly known, in different parts of the world, as Indian ginseng, Winter cherry, Ajagandha, Kanaje Hindi and Samm Al Ferakh, is a plant belonging to the Solanaceae family. It is also known in different linguistic areas in India by its local vernacular names [6]. It grows prolifically in dry regions of South Asia, Central Asia and Africa, particularly in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, South Africa, Egypt, Morocco, Congo and Jordon [7]. In India, it is cultivated, on a commercial scale, in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Gujarat and Rajasthan [6]. In Sanskrit, ashwagandha, the Indian name for WS, means "odor of the horse", probably originating from the odor of its root which resembles that of a sweaty horse. The name"somnifera" in Latin means "sleep-inducer" which probably refers to its extensive use as a remedy against stress from a variety of daily chores. Some herbalists refer to ashwagandha as Indian ginseng, since it is used in India, in a way similar to how ginseng is used in traditional Chinese medicine to treat a large variety of human diseases [8]. Ashwagandha is a shrub whose various parts (berries, leaves and roots) have been used by Ayurvedic practitioners as folk remedies, or as aphrodisiacs and diuretics. The fresh roots are sometimes boiled in milk, in order to leach out undesirable constituents. The berries are sometimes used as a substitute to coagulate milk in cheese making. In Ayurveda, the herbal preparation is referred to as a "rasayana", an elixir that works, in a nonspecific, global fashion, to increase human health and longevity. It is also considered an adaptogen, a nontoxic medication that normalizes physiological functions, disturbed by chronic stress, through correction of imbalances in the neuroendocrine and immune systems [9, 10]. The scientific research that has been carried out on Ashwagandha and other ayurvedic herbal medicines may be classified into three major categories, taking into consideration the endogenous or exogenous phenomena that are known to cause physiological disequilibrium leading to the pathological state; (A) pharmacological and therapeutic effects of extracts, purified compounds or multi-herbal mixtures on specific non-neurological diseases; (B) pharmacological and therapeutic effects of extracts, purified compounds or multi-herbal mixtures on neurodegenerative disorders; and (C) biochemical, physiological and genetic studies on the herbal plants themselves, in order to distinguish between those originating from different habitats, or to improve the known medicinal quality of the indigenous plant. Some of the major points on its use in the treatment of neurodegenerative disorders are described below.

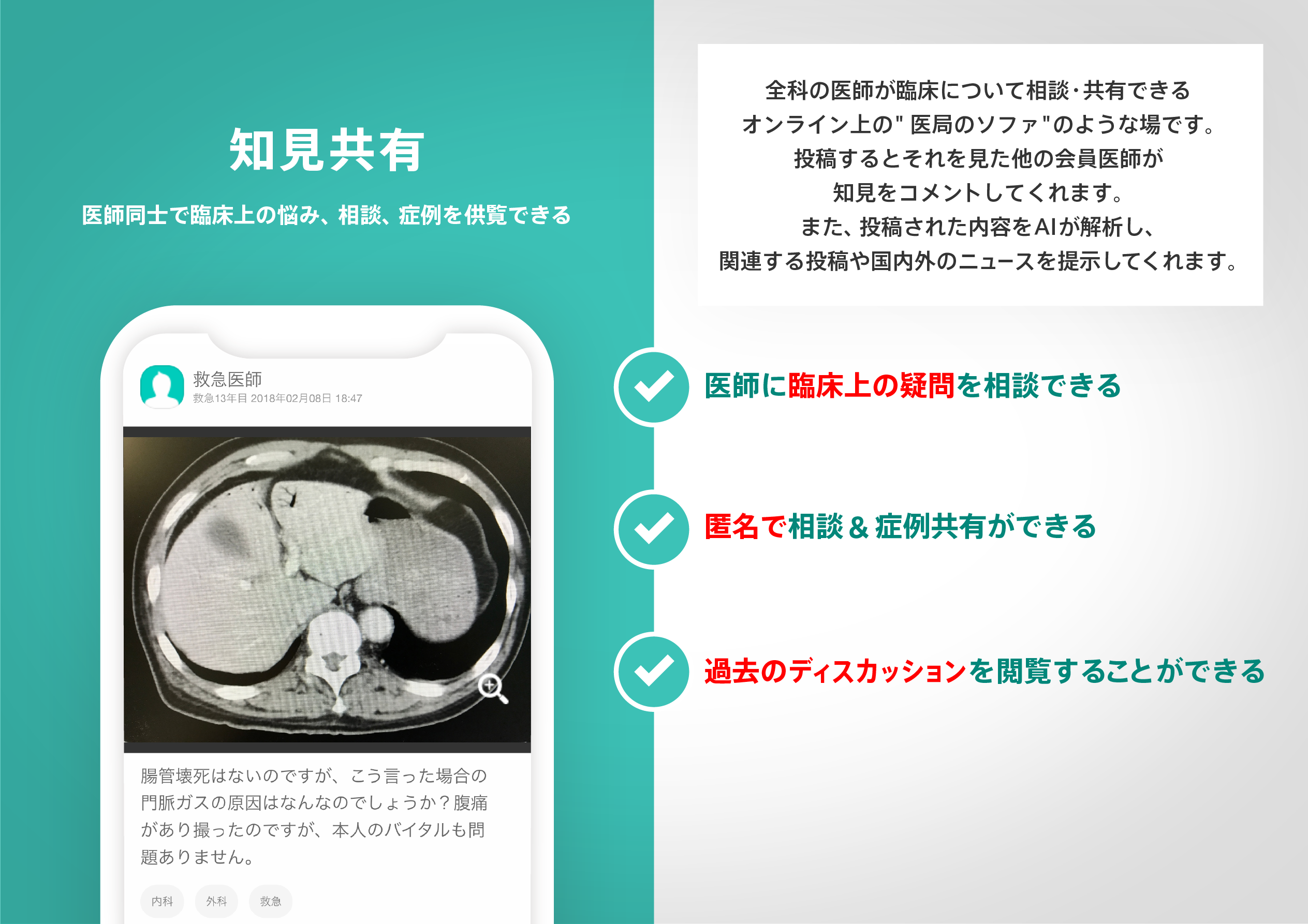

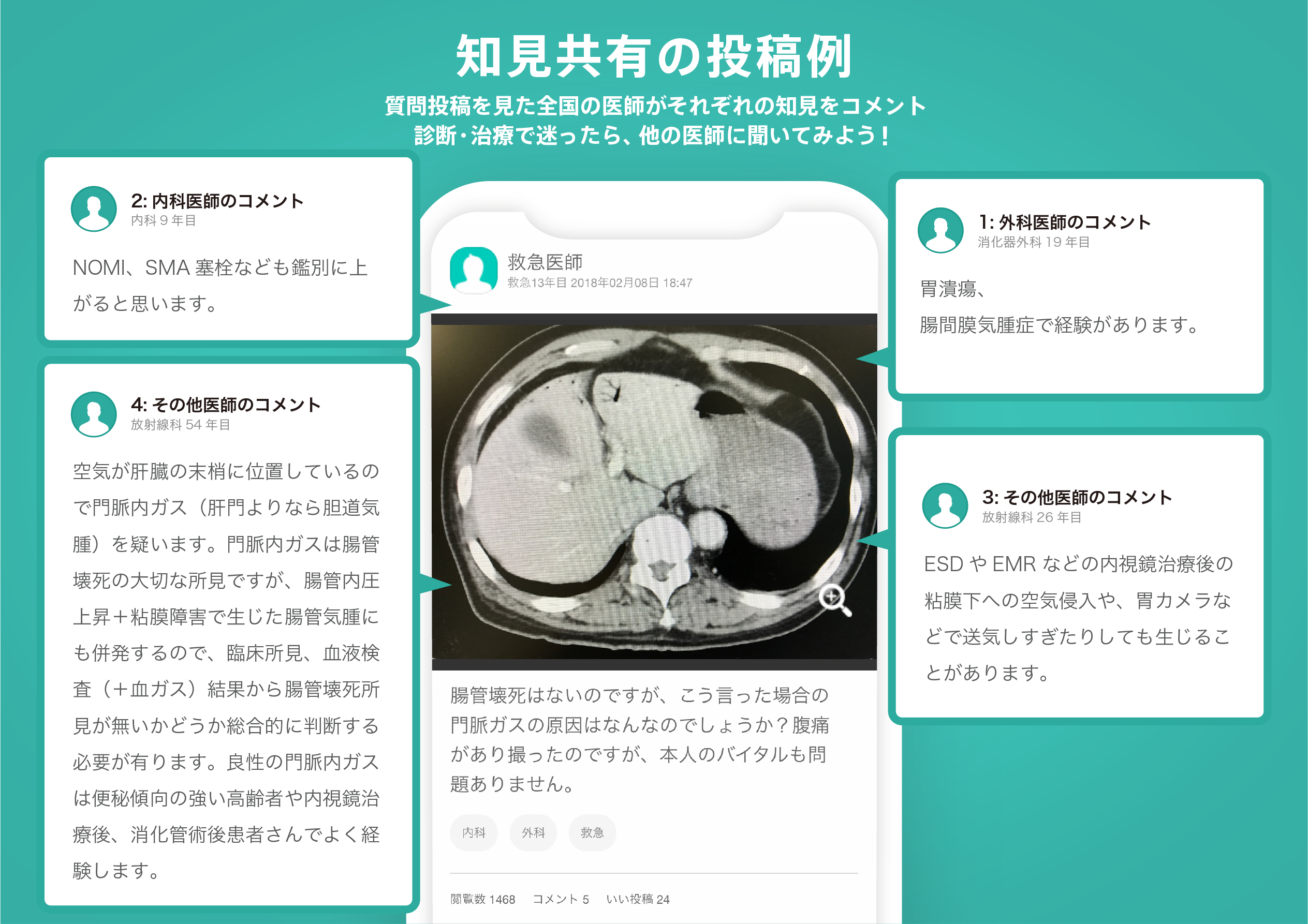

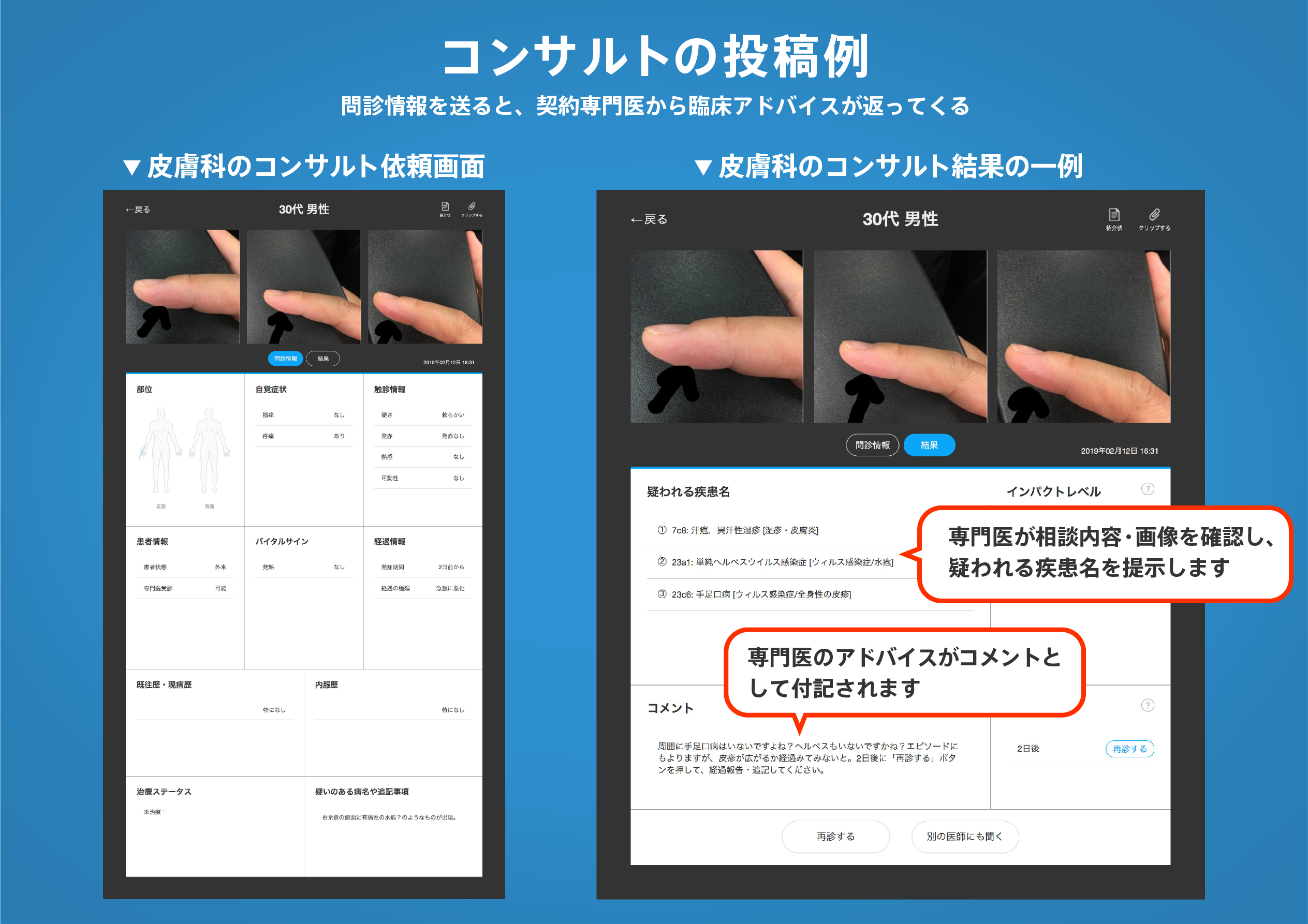

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。