著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

魚と肉は慢性疾患に反対する影響を及ぼす可能性がありますが、特に西洋の個体群よりもはるかに高い魚の摂取量を持つ日本人では、魚と肉の摂取量のバランスに関する情報は限られています。この断面研究の目的は、魚と肉の摂取量のバランスが若い日本人女性の食物と栄養摂取に関連しているという仮説をテストすることでした。被験者は、18〜20歳の3716人の日本人栄養学生でした。食事は、検証済みの自己管理ダイエット履歴アンケートによって評価されました。魚と肉の食事比は、全体的な摂取量のバランスの時間的指標として魚と肉の摂取量から計算されました。魚と肉の摂取量の比率は、野菜、果物、豆類、乳製品、アルコールの摂取に積極的に関連しており、エネルギーを含む飲料や脂肪と油の摂取量と否定的に関連していました。栄養レベルでは、魚と肉の摂取量の比は、エネルギー、総脂肪、飽和脂肪酸、N-6ポリ不飽和脂肪酸、ビタミンB(1)、および亜鉛の摂取量と否定的に関連し、タンパク質の摂取量と積極的に関連していました。N-3ポリ不飽和脂肪酸、食物繊維、および主要なビタミンとミネラル。魚と肉以外の食品に由来する栄養素に分析を制限した後、魚と肉の摂取量は、検査されたほとんどすべてのビタミンとミネラルの摂取量と正の関連がありました。結論として、肉よりも多くの魚を摂取した女性(比率> 1)は、野菜や果物の量を含むより有利な食品グループを選択する傾向があり、栄養摂取パターンのより良いプロファイルをもたらしました。

魚と肉は慢性疾患に反対する影響を及ぼす可能性がありますが、特に西洋の個体群よりもはるかに高い魚の摂取量を持つ日本人では、魚と肉の摂取量のバランスに関する情報は限られています。この断面研究の目的は、魚と肉の摂取量のバランスが若い日本人女性の食物と栄養摂取に関連しているという仮説をテストすることでした。被験者は、18〜20歳の3716人の日本人栄養学生でした。食事は、検証済みの自己管理ダイエット履歴アンケートによって評価されました。魚と肉の食事比は、全体的な摂取量のバランスの時間的指標として魚と肉の摂取量から計算されました。魚と肉の摂取量の比率は、野菜、果物、豆類、乳製品、アルコールの摂取に積極的に関連しており、エネルギーを含む飲料や脂肪と油の摂取量と否定的に関連していました。栄養レベルでは、魚と肉の摂取量の比は、エネルギー、総脂肪、飽和脂肪酸、N-6ポリ不飽和脂肪酸、ビタミンB(1)、および亜鉛の摂取量と否定的に関連し、タンパク質の摂取量と積極的に関連していました。N-3ポリ不飽和脂肪酸、食物繊維、および主要なビタミンとミネラル。魚と肉以外の食品に由来する栄養素に分析を制限した後、魚と肉の摂取量は、検査されたほとんどすべてのビタミンとミネラルの摂取量と正の関連がありました。結論として、肉よりも多くの魚を摂取した女性(比率> 1)は、野菜や果物の量を含むより有利な食品グループを選択する傾向があり、栄養摂取パターンのより良いプロファイルをもたらしました。

Although fish and meat may exert opposing influences on chronic disease, information on the balance of intake between fish and meat to overall diet quality is limited, particularly in Japanese, who have a much higher fish intake than Western populations. The objective of this cross-sectional study was to test the hypothesis that intake balance between fish and meat is associated with food and nutrient intakes in young Japanese women. The subjects were 3716 Japanese dietetic students aged 18 to 20 years. Diet was assessed by a validated, self-administered diet history questionnaire. The dietary ratio of fish to meat was calculated from fish and meat intakes as a temporal indicator of overall intake balance. The ratio of fish to meat intake was associated positively with intakes of vegetables, fruits, pulses, dairy products, and alcohol, and negatively with those of energy-containing beverages and fat and oils. At the nutrient level, the ratio of fish to meat intake was associated negatively with intakes of energy, total fat, saturated fatty acids, n-6 polyunsaturated fatty acids, vitamin B(1), and zinc, and positively with those of protein, n-3 polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, and key vitamins and minerals. After limiting analysis to nutrients derived from foods other than fish and meat, the ratio of fish to meat intake was positively associated with intakes of almost all vitamins and minerals examined. In conclusion, women who consumed more fish than meat (ratio >1) tended to choose more favorable food groups that included higher amounts of vegetables and fruits, resulting in a better profile of nutrient intake patterns.

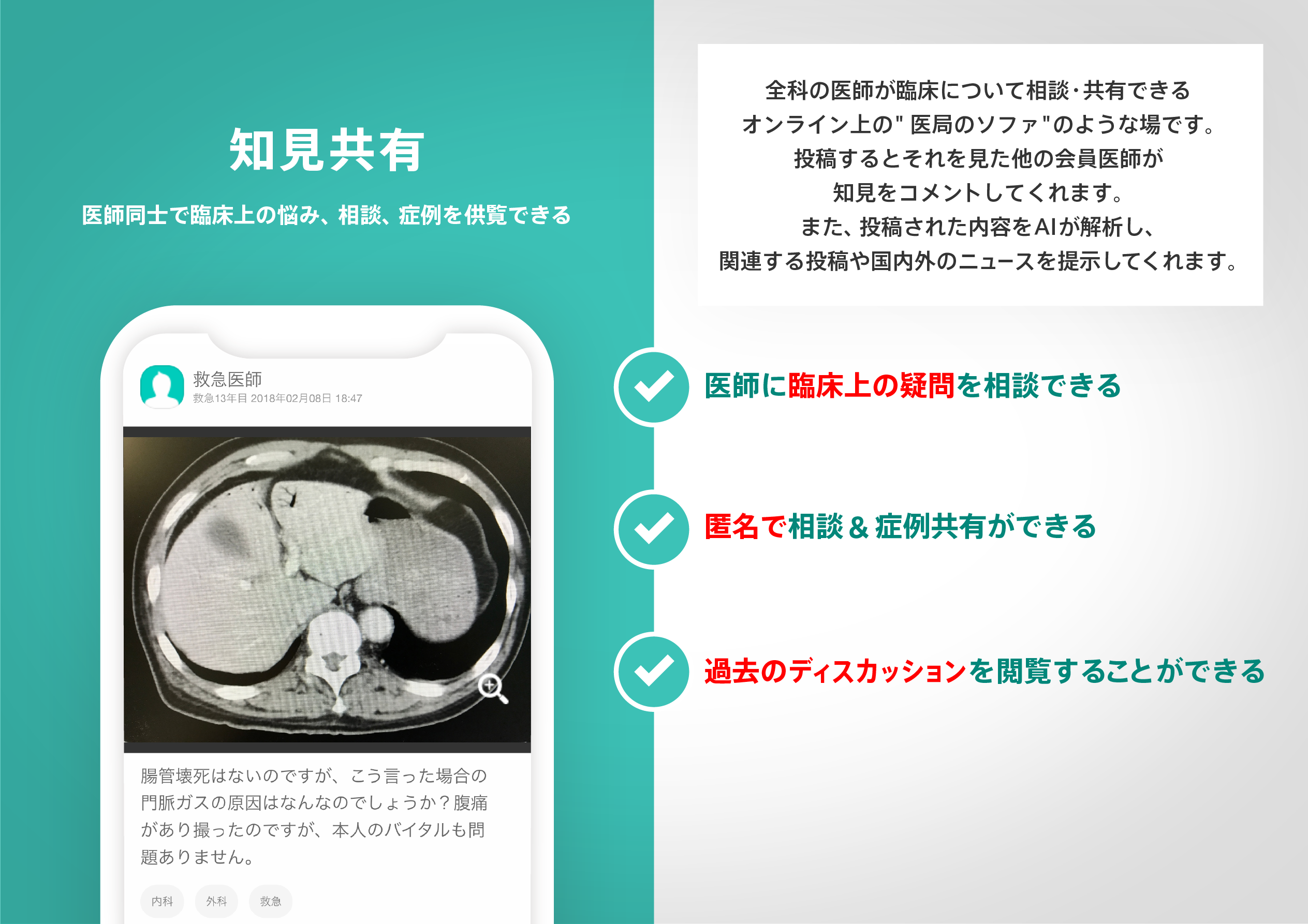

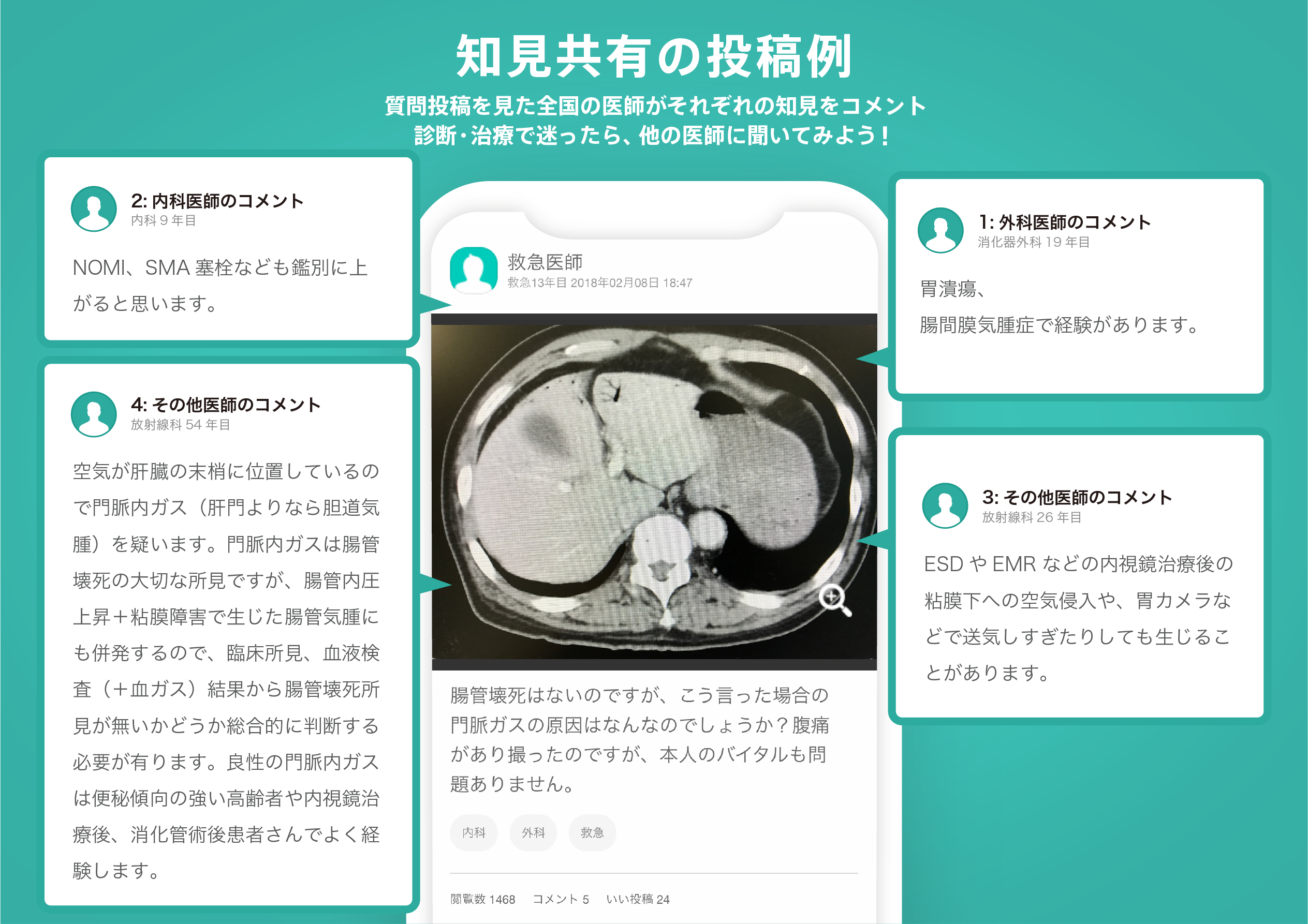

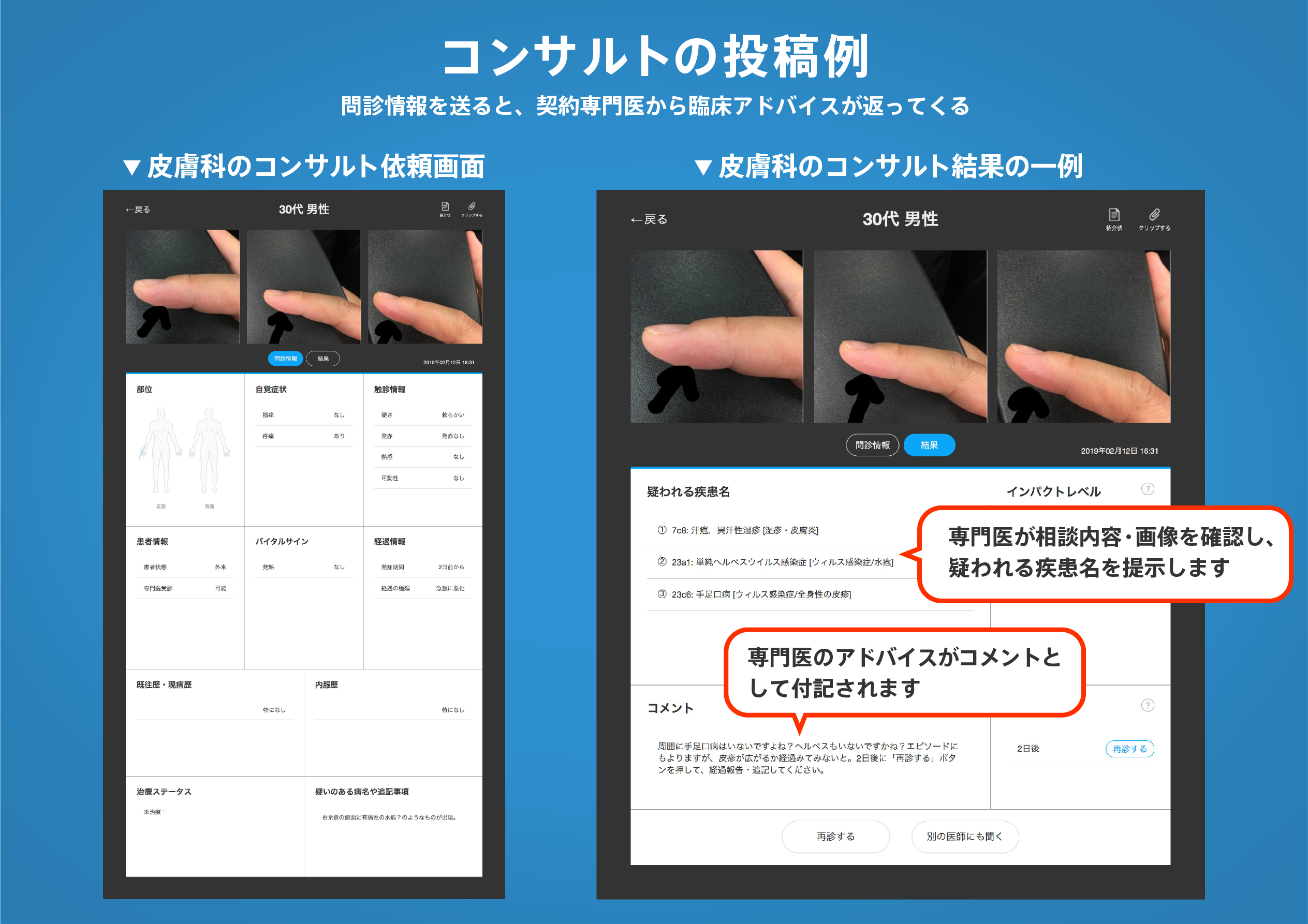

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。