著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

抗菌薬感受性検査は、臨床微生物学において重要な役割を果たします。ディスク拡散テストは1940年代にさかのぼり、1950年代から標準化され、国際協調研究(ICS)と臨床臨床研究所標準委員会(NCCLS)が2つの主要な基準として標準化されました。ディスクテスト結果のラボ間変動は早期に認識されましたが、満足のいく方法で対処されたことはありません。エラーレートの境界線は1974年に説明されており、その役割について説明します。Proteus MirabilisとChloramphenicolのために、1980年に種固有の感受性解釈が造られました。1970年代後半には、Lund(スウェーデン)で種固有のブレークポイントのより広範な使用が導入されました。同時に、P。moutonは種固有の回帰線を構築し、抑制性濃度(MIC)値が最小限の狭い範囲で困難を指摘しました。種固有の回帰系統のより一般的な使用が可能になりました。シングルストレイン回帰分析では、ディスクの範囲でディスク拡散でテストされた1つの明確なひずみひずみが使用されました。この方法により、個々の研究室でディスクテストを調整することができました。このようなキャリブレーションを実現する他の方法についても説明します。最近の方法「マイクカラーゾーン直径ヒストグラムテクニック」は、種固有の解釈ブレークポイントの検証に役立つことが証明されています。1990年にウィリアムズによって提案された微生物学的ブレークポイントは、抗菌薬感受性検査に関する欧州委員会(EUCAST)疫学的カットオフ値(ECOFF)とのルネッサンスを経験しました。種と抗菌の組み合わせのためのECOFFを伴うMICおよびゾーンの直径分布は、Eucast Webサイトで公開されています。野生型ゾーンの直径集団の再構築、つまり正規化された抵抗解釈の方法について説明します。この方法では、実験室間で本当に匹敵する抵抗の数値を生成できます。

抗菌薬感受性検査は、臨床微生物学において重要な役割を果たします。ディスク拡散テストは1940年代にさかのぼり、1950年代から標準化され、国際協調研究(ICS)と臨床臨床研究所標準委員会(NCCLS)が2つの主要な基準として標準化されました。ディスクテスト結果のラボ間変動は早期に認識されましたが、満足のいく方法で対処されたことはありません。エラーレートの境界線は1974年に説明されており、その役割について説明します。Proteus MirabilisとChloramphenicolのために、1980年に種固有の感受性解釈が造られました。1970年代後半には、Lund(スウェーデン)で種固有のブレークポイントのより広範な使用が導入されました。同時に、P。moutonは種固有の回帰線を構築し、抑制性濃度(MIC)値が最小限の狭い範囲で困難を指摘しました。種固有の回帰系統のより一般的な使用が可能になりました。シングルストレイン回帰分析では、ディスクの範囲でディスク拡散でテストされた1つの明確なひずみひずみが使用されました。この方法により、個々の研究室でディスクテストを調整することができました。このようなキャリブレーションを実現する他の方法についても説明します。最近の方法「マイクカラーゾーン直径ヒストグラムテクニック」は、種固有の解釈ブレークポイントの検証に役立つことが証明されています。1990年にウィリアムズによって提案された微生物学的ブレークポイントは、抗菌薬感受性検査に関する欧州委員会(EUCAST)疫学的カットオフ値(ECOFF)とのルネッサンスを経験しました。種と抗菌の組み合わせのためのECOFFを伴うMICおよびゾーンの直径分布は、Eucast Webサイトで公開されています。野生型ゾーンの直径集団の再構築、つまり正規化された抵抗解釈の方法について説明します。この方法では、実験室間で本当に匹敵する抵抗の数値を生成できます。

Antimicrobial susceptibility testing plays a key role in clinical microbiology. The disk diffusion test dates back to the 1940s and became standardised from the 1950s, with the International Collaborative Study (ICS) and National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) as the two major standards. Interlaboratory variation of disk test results was recognised early but has never been dealt with in a satisfactory manner. The error-rate bounded method was described in 1974 and its role is discussed. Species-specific susceptibility interpretation was coined in 1980 for Proteus mirabilis and chloramphenicol. In the late 1970s, more extensive use of species-specific breakpoints was introduced in Lund (Sweden). At the same time, P. Mouton constructed species-specific regression lines and pointed out the difficulties with narrow ranges of minimal inhibitory concentration (MIC) values. A more general use of species-specific regression lines was made possible with single-strain regression analysis, using one well-defined strain tested in disk diffusion with a range of disk contents. This method made it possible to calibrate the disk test in an individual laboratory. Other methods to achieve such calibration are also described. A recent method, 'MIC-coloured zone diameter histogram-technique', has proven useful for the validation of species-specific interpretive breakpoints. The microbiological breakpoint proposed by Williams in 1990 has experienced a renaissance with the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) epidemiological cut-off value (ECOFF). MIC and zone diameter distributions with accompanying ECOFFs for species-antimicrobial combinations are published on the EUCAST website. A method for the reconstruction of wild-type zone diameter populations, namely normalised resistance interpretation, is described. This method can produce resistance figures that are truly comparable between laboratories.

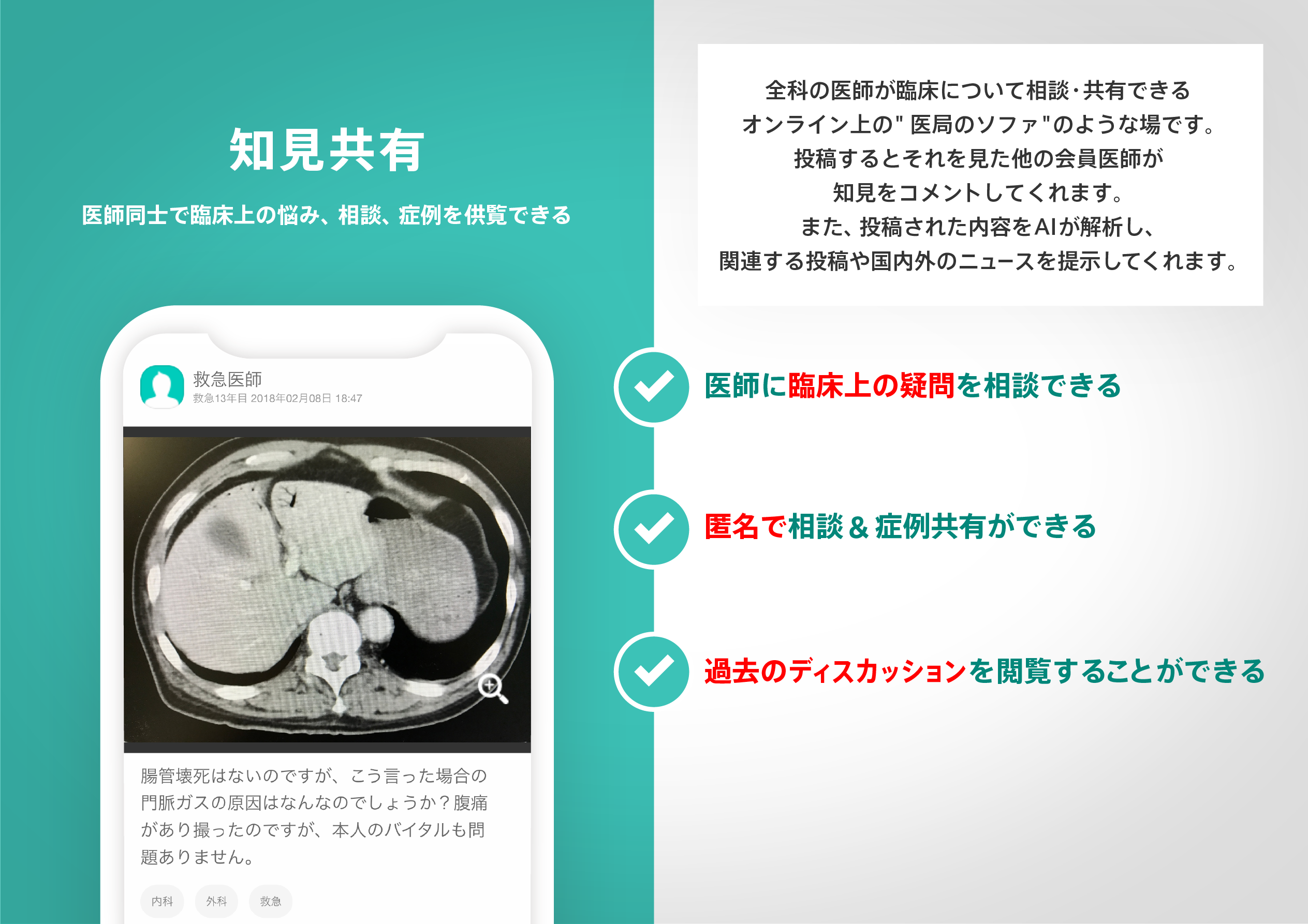

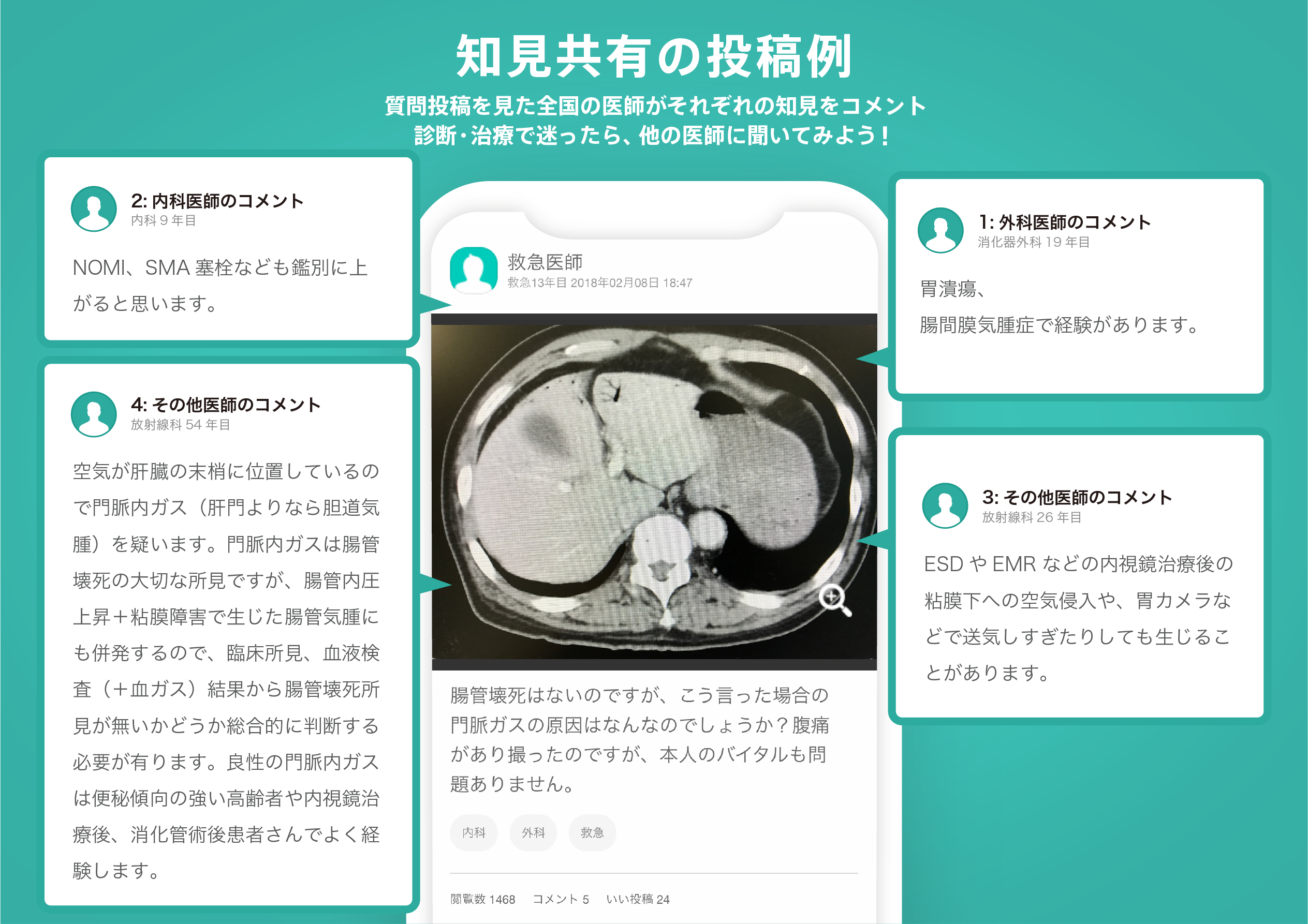

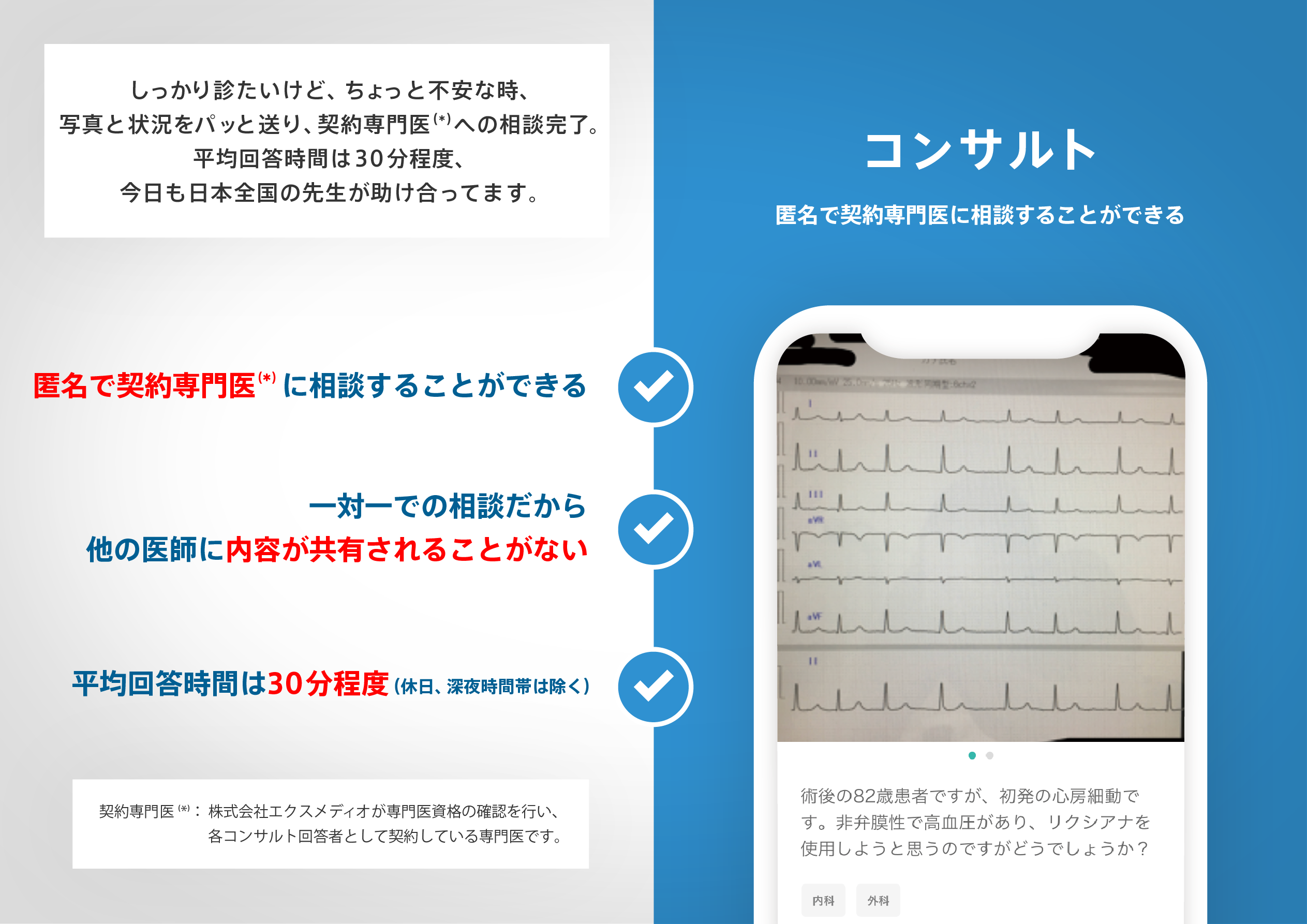

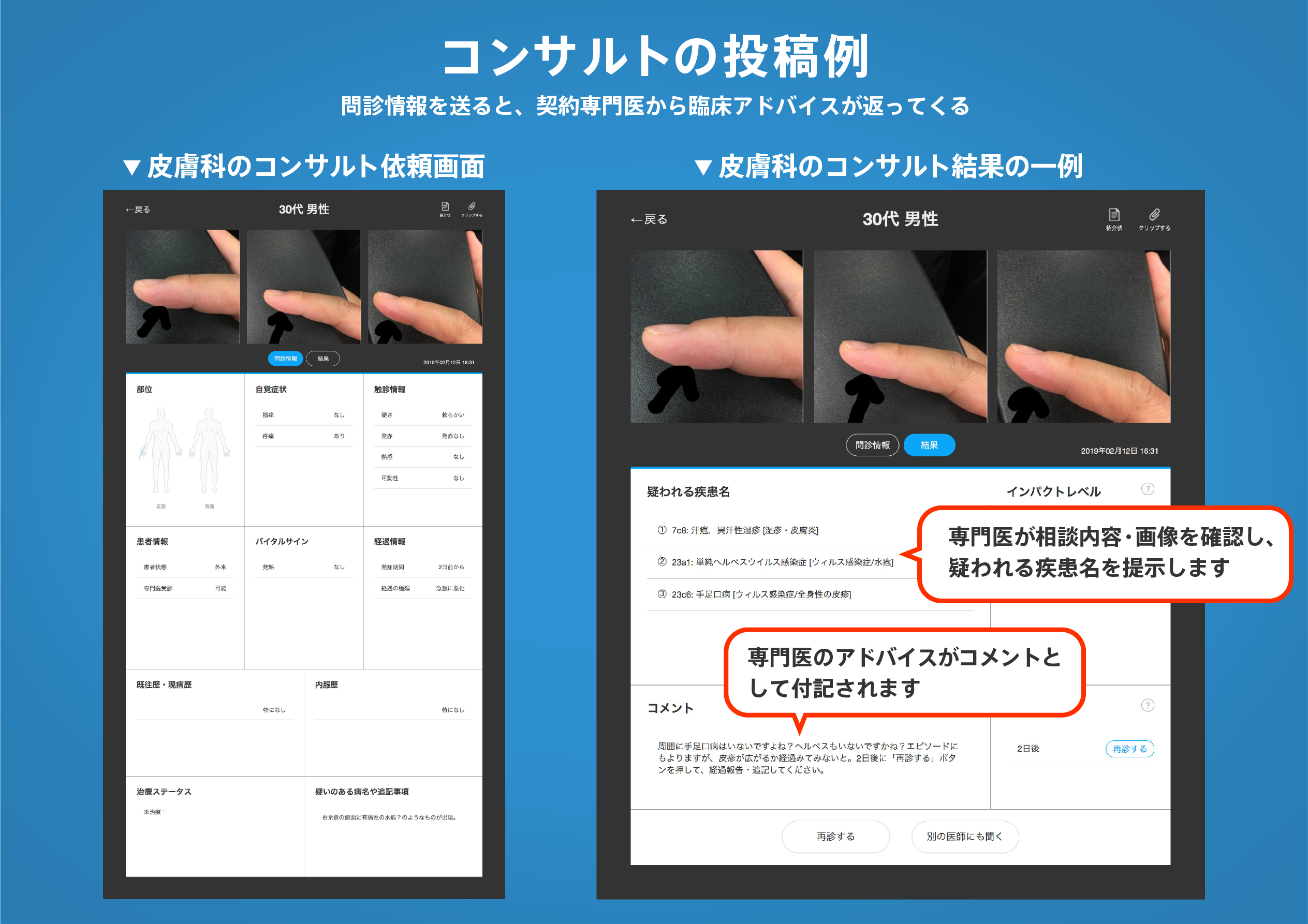

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。