著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

可逆的なP2Y12阻害剤チカグレロールと不可逆的阻害剤クロピドグレルを比較した研究では、異系は、クロピドグレル治療患者よりもチカグレロール治療患者の間でより頻繁に観察されました。呼吸困難はアシドーシス、肺または心機能障害と関連していなかったため、呼吸困難の感覚のメカニズムと経路の変化がその病因に関与する可能性があります。チカグレロールで治療された患者における呼吸困難の感覚は、アデノシンによって引き起こされると仮定されています。これは、チカグレロールがそのクリアランスを阻害し、それによって循環の濃度を増加させるためです。ただし、アデノシンクリアランスのはるかに強力な阻害剤であるジピリダモールは、通常、呼吸困難を引き起こしません。感覚ニューロンに対するp2Y12の阻害は、特に可逆的阻害剤を使用する場合、呼吸困難の感覚を増加させると仮定します。私たちは次の考慮事項に基づいて仮説を立てます。1)CangrelorとElinogrelは、Ticagrelorと同様に、可逆的であるP2Y12阻害剤であり、呼吸困難の発生率を高めます。2)感覚ニューロンでのp2Y12の阻害が呼吸困難の感覚を増加させることは生物学的にもっともらしい。3)クロピドグレルによる血小板(核を持たない)でのp2Y12の阻害は、1日か一日の投与と阻害剤の短い血漿半減期にもかかわらず永続的です。4)対照的に、ニューロンには核があり、したがって阻害された受容体を新しく合成された受容体に迅速に置き換えることができるため、クロピドグレルによるニューロン上のp2Y12の阻害は一時的かつ一時的なものである可能性があります。5)可逆的阻害剤によるニューロン上のP2Y12の阻害は永続的です。これは、血小板P2Y12の永続的な阻害を確保するために、繰り返し投与することにより血漿薬物濃度が高く維持されるためです。

可逆的なP2Y12阻害剤チカグレロールと不可逆的阻害剤クロピドグレルを比較した研究では、異系は、クロピドグレル治療患者よりもチカグレロール治療患者の間でより頻繁に観察されました。呼吸困難はアシドーシス、肺または心機能障害と関連していなかったため、呼吸困難の感覚のメカニズムと経路の変化がその病因に関与する可能性があります。チカグレロールで治療された患者における呼吸困難の感覚は、アデノシンによって引き起こされると仮定されています。これは、チカグレロールがそのクリアランスを阻害し、それによって循環の濃度を増加させるためです。ただし、アデノシンクリアランスのはるかに強力な阻害剤であるジピリダモールは、通常、呼吸困難を引き起こしません。感覚ニューロンに対するp2Y12の阻害は、特に可逆的阻害剤を使用する場合、呼吸困難の感覚を増加させると仮定します。私たちは次の考慮事項に基づいて仮説を立てます。1)CangrelorとElinogrelは、Ticagrelorと同様に、可逆的であるP2Y12阻害剤であり、呼吸困難の発生率を高めます。2)感覚ニューロンでのp2Y12の阻害が呼吸困難の感覚を増加させることは生物学的にもっともらしい。3)クロピドグレルによる血小板(核を持たない)でのp2Y12の阻害は、1日か一日の投与と阻害剤の短い血漿半減期にもかかわらず永続的です。4)対照的に、ニューロンには核があり、したがって阻害された受容体を新しく合成された受容体に迅速に置き換えることができるため、クロピドグレルによるニューロン上のp2Y12の阻害は一時的かつ一時的なものである可能性があります。5)可逆的阻害剤によるニューロン上のP2Y12の阻害は永続的です。これは、血小板P2Y12の永続的な阻害を確保するために、繰り返し投与することにより血漿薬物濃度が高く維持されるためです。

In studies that compared the reversible P2Y12 inhibitor ticagrelor with the irreversible inhibitor clopidogrel, dyspnea was observed more frequently among ticagrelor-treated patients than among clopidogrel-treated patients. Because dyspnea was not associated with acidosis, pulmonary or cardiac dysfunction, alterations in the mechanisms and pathways of the sensation of dyspnea may be involved in its pathogenesis. It has been hypothesised that the sensation of dyspnea in ticagrelor-treated patients is triggered by adenosine, because ticagrelor inhibits its clearance, thereby increasing its concentration in the circulation. However, dipyridamole, a much stronger inhibitor of adenosine clearance than ticagrelor, usually does not cause dyspnea. We hypothesise that inhibition of P2Y12 on sensory neurons increases the sensation of dyspnea, particularly when reversible inhibitors are used. We base our hypothesis on the following considerations: 1) cangrelor and elinogrel, which, like ticagrelor, are reversible P2Y12 inhibitors, also increase the incidence of dyspnea; 2) it is biologically plausible that inhibition of P2Y12 on sensory neurons increases the sensation of dyspnea; 3) inhibition of P2Y12 on platelets (which do not have a nucleus) by clopidogrel is permanent, despite the once daily administration and the short plasma half-life of the inhibitor; 4) in contrast, inhibition of P2Y12 on neurons by clopidogrel may be temporary and transient, because neurons have a nucleus and can therefore rapidly replace the inhibited receptors with newly synthetised ones; 5) inhibition of P2Y12 on neurons by reversible inhibitors is permanent, because the plasma drug concentration is maintained high by repeated dosing, in order to ensure permanent inhibition of platelet P2Y12.

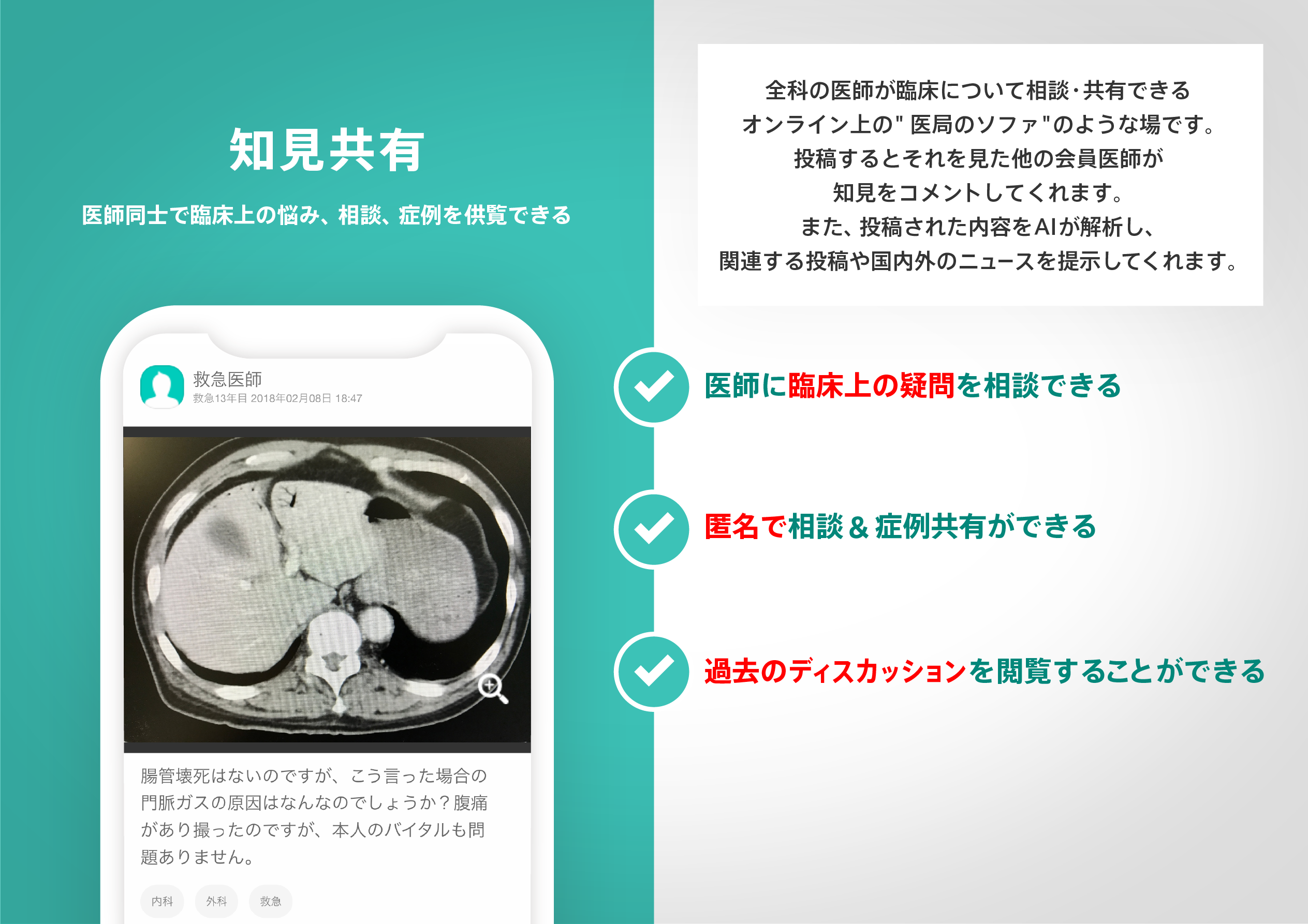

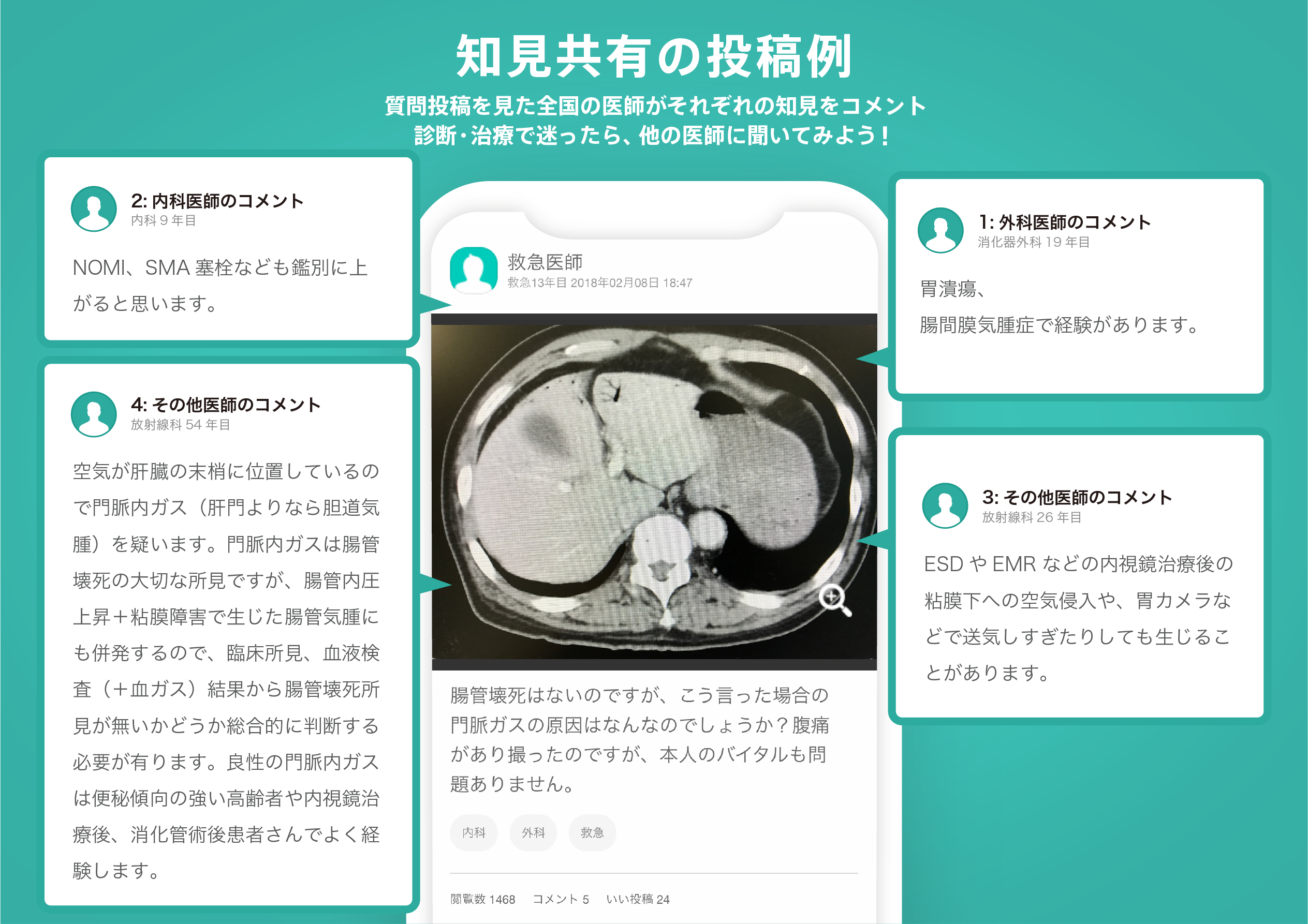

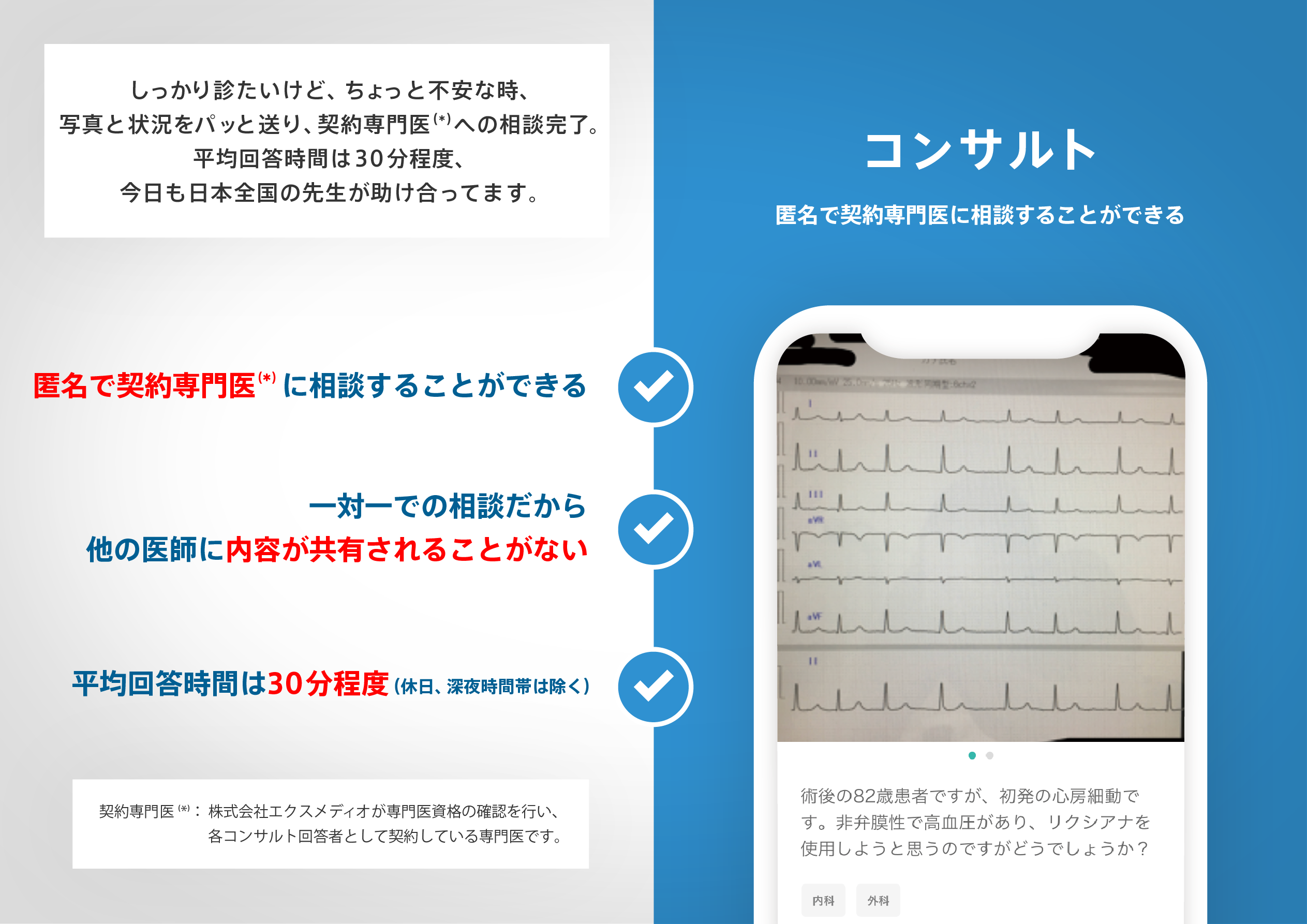

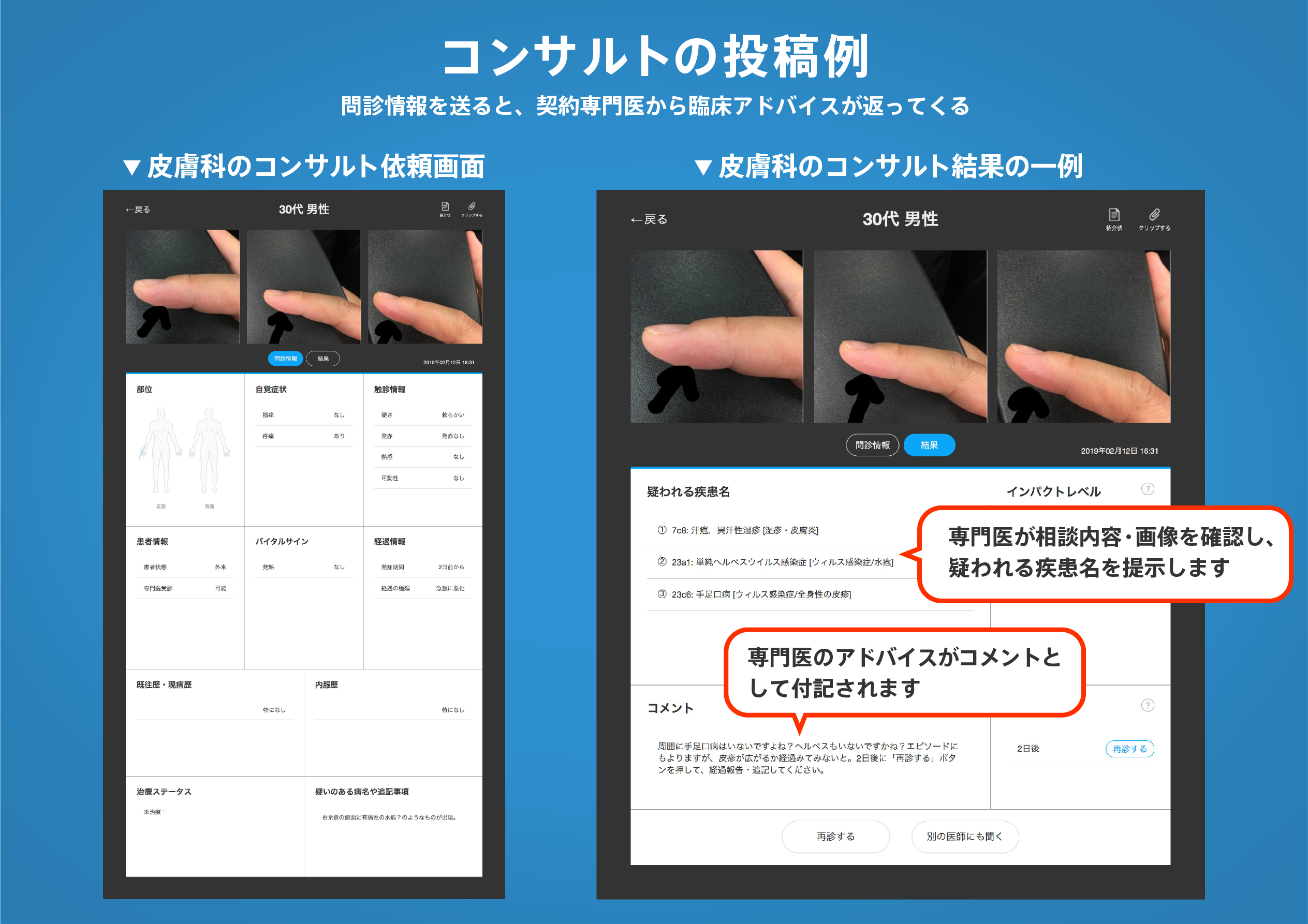

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。