著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

MDCK細胞は、低光レベルのビデオ顕微鏡で検査した場合、2つの異なるパターンを持つ内因性蛍光を示しました。点状であり、細胞オルガネラに関連する低強度放出は、蛍光(450-500 nm励起/510 nm排出を超える)またはローダミン(514 nm励起/530排出量を超える)のいずれかを観察するために一般的に使用される放出および励起条件で観察されました。染料を入力します。450〜500 nmの励起の2番目の5〜10倍の明るい放出が観察されましたが、各セルの概要が概説されているように見えることは珍しいことでした。分光法から得られた証拠と組成の変化の培地の使用から得られた証拠は、基底外側空間と液体で満たされた「ドーム」に蓄積された水溶性ビタミンリボフラビンが、この蛍光放出の原因であるという結論を支持しました。定量的測定により、10ミクロムリボフラビンへの培養物への曝露により、565 +/- 80ミクロムのDomesに蓄積が発生することが示されました。輸送速度は、189 +/- 30 pmol/min-cm2と計算されました。in vivoでのリボフラビン輸送の既知の阻害剤である1つのmMプロベネシドは、輸送をコントロールの54%に減らしましたが、10 mmは取り込みをほぼ廃止しました。結果は、リボフラビンの除去がMDCK細胞蛍光を低光レベルのイメージングと互換性のあるレベルに減少させることを示しています。さらに、これらの細胞はリボフラビンを積極的に輸送し、このプロセスの新しいin vitroモデルを提供します。

MDCK細胞は、低光レベルのビデオ顕微鏡で検査した場合、2つの異なるパターンを持つ内因性蛍光を示しました。点状であり、細胞オルガネラに関連する低強度放出は、蛍光(450-500 nm励起/510 nm排出を超える)またはローダミン(514 nm励起/530排出量を超える)のいずれかを観察するために一般的に使用される放出および励起条件で観察されました。染料を入力します。450〜500 nmの励起の2番目の5〜10倍の明るい放出が観察されましたが、各セルの概要が概説されているように見えることは珍しいことでした。分光法から得られた証拠と組成の変化の培地の使用から得られた証拠は、基底外側空間と液体で満たされた「ドーム」に蓄積された水溶性ビタミンリボフラビンが、この蛍光放出の原因であるという結論を支持しました。定量的測定により、10ミクロムリボフラビンへの培養物への曝露により、565 +/- 80ミクロムのDomesに蓄積が発生することが示されました。輸送速度は、189 +/- 30 pmol/min-cm2と計算されました。in vivoでのリボフラビン輸送の既知の阻害剤である1つのmMプロベネシドは、輸送をコントロールの54%に減らしましたが、10 mmは取り込みをほぼ廃止しました。結果は、リボフラビンの除去がMDCK細胞蛍光を低光レベルのイメージングと互換性のあるレベルに減少させることを示しています。さらに、これらの細胞はリボフラビンを積極的に輸送し、このプロセスの新しいin vitroモデルを提供します。

MDCK cells, when examined by low-light level video microscopy displayed an endogenous fluorescence with two differing patterns. A low intensity emission which was punctate and associated with cell organelles was observed with emission and excitation conditions generally used to observe either fluorescein (450-500 nm excitation/greater than 510 nm emission) or rhodamine (514 nm excitation/greater than 530 emission) type dyes. A second 5- to 10-fold brighter emission for 450-500 nm excitation was observed, which was unusual in that each cell appeared to be outlined. Evidence obtained from spectroscopy and from using culture media of altered composition supported the conclusion that the water-soluble vitamin riboflavin accumulated in the basolateral spaces and fluid-filled "domes" and was the source of this fluorescent emission. Quantitative measurements showed that exposure to cultures to 10 microM riboflavin resulted in accumulation in domes of 565 +/- 80 microM. The transport rate was calculated to be 189 +/- 30 pmol/min-cm2. One mM probenecid, a known inhibitor of riboflavin transport in vivo, reduced transport to 54% of control, while 10 mM nearly abolished the uptake. The results demonstrate that removal of riboflavin reduces MDCK cell fluorescence to levels compatible with low-light level imaging. Furthermore, these cells actively transport riboflavin and provide a new in vitro model for this process.

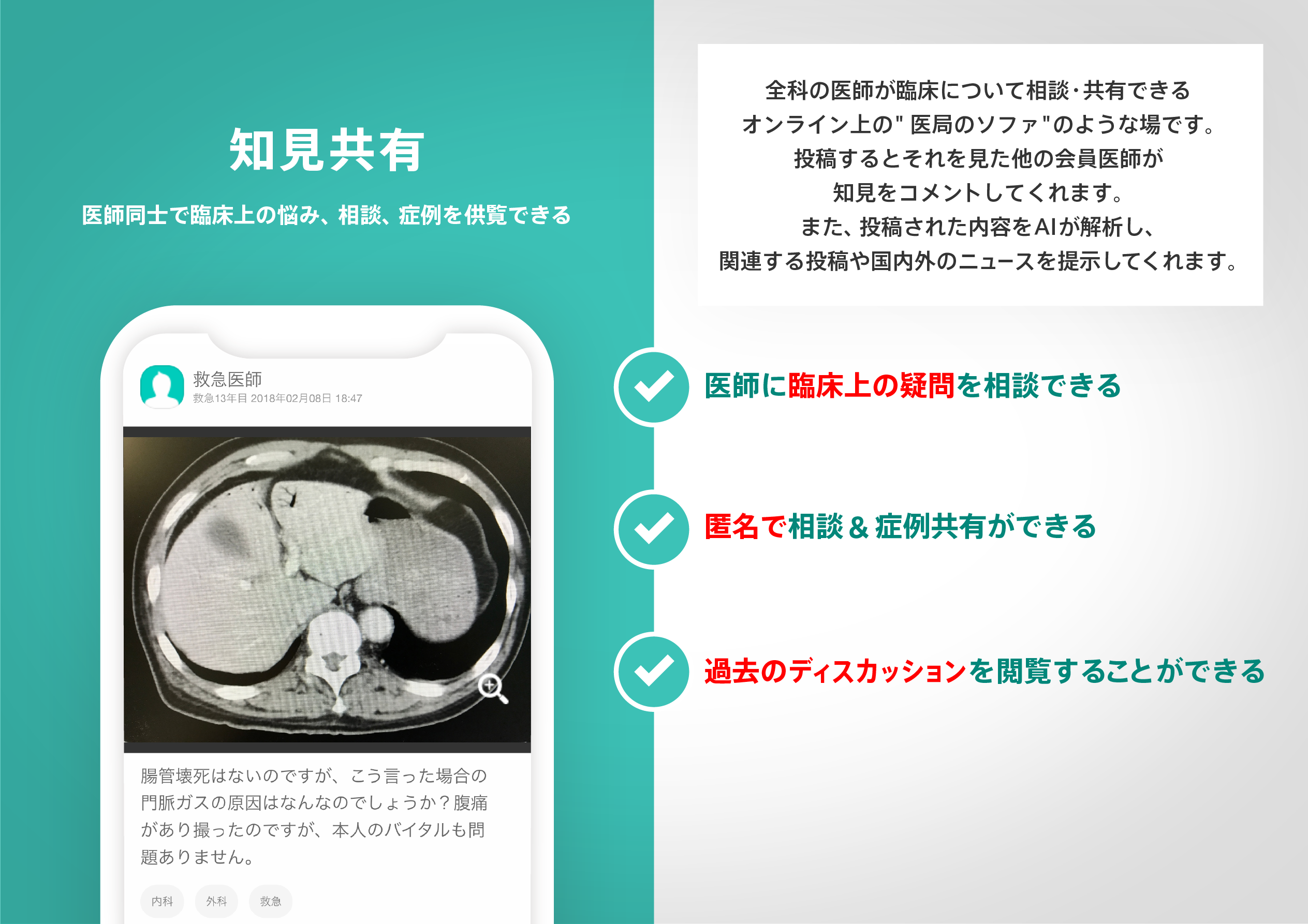

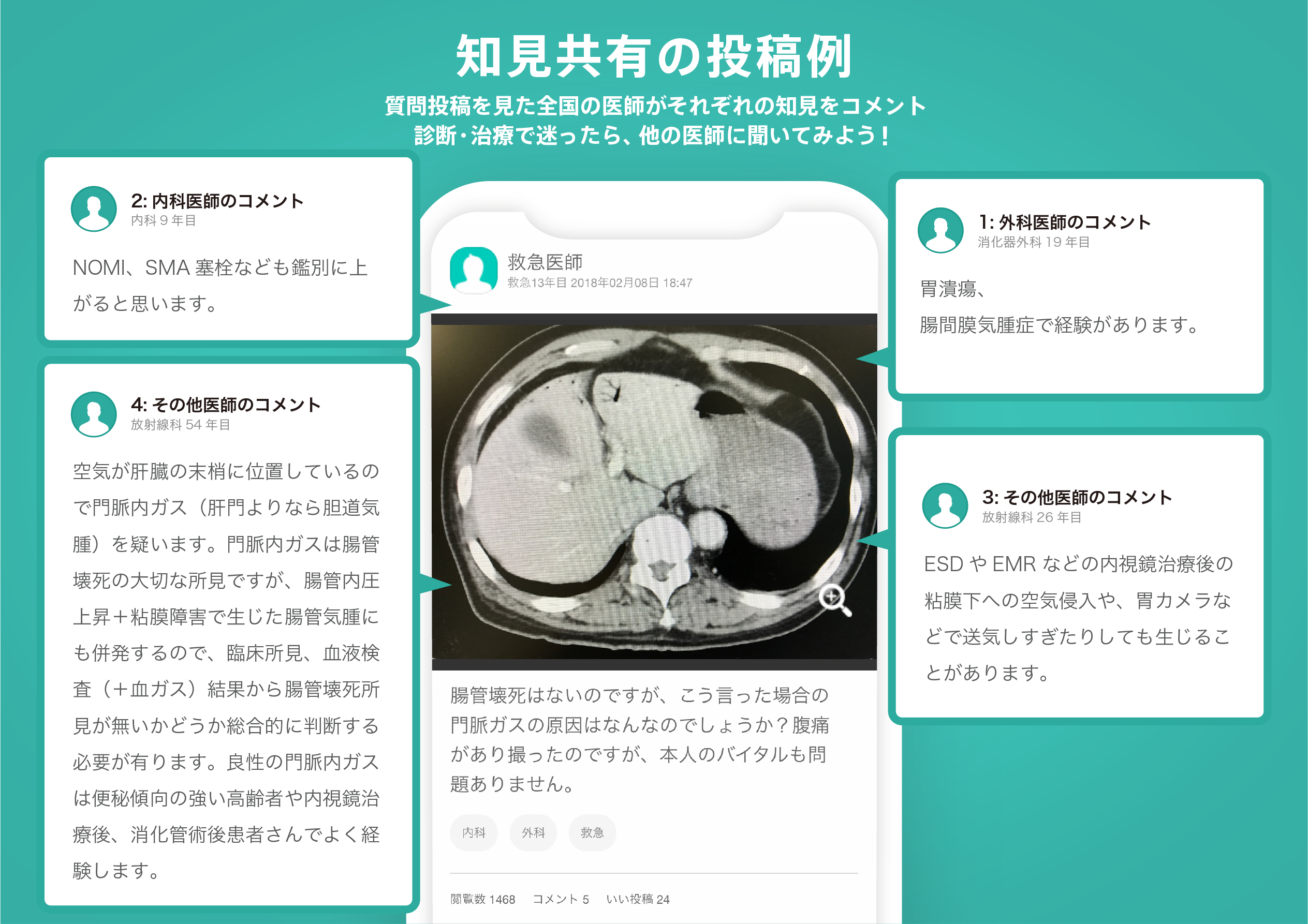

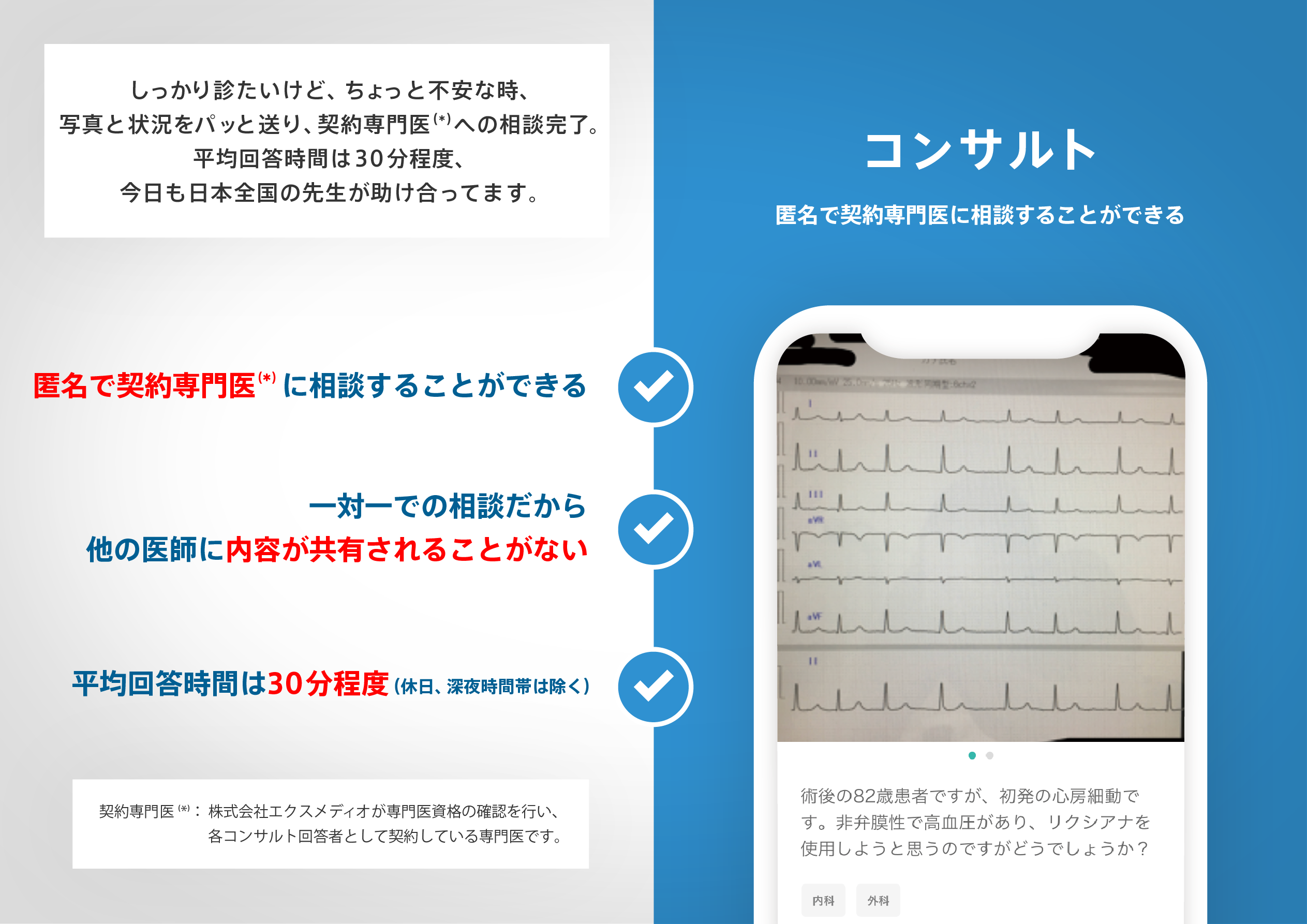

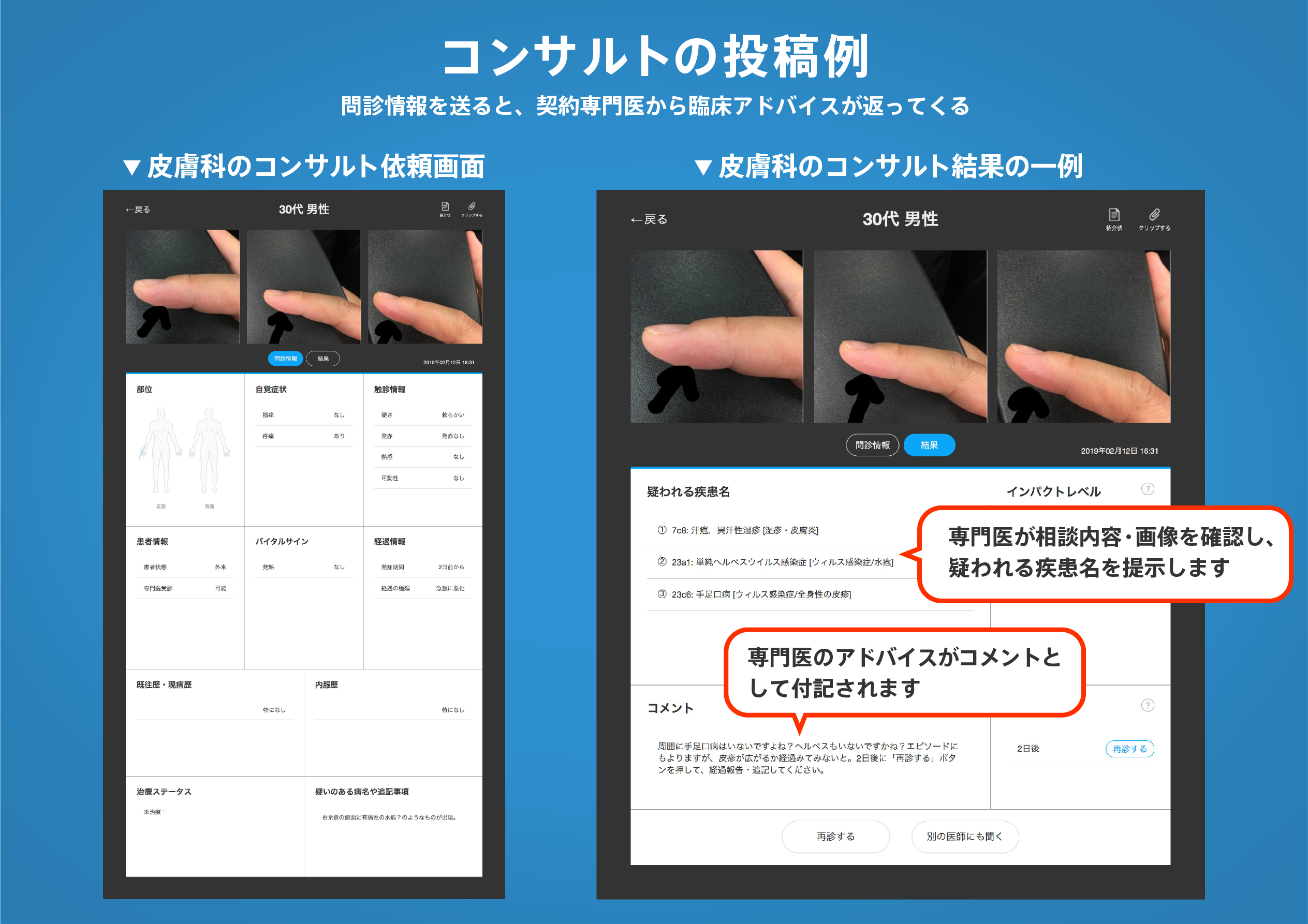

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。