著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

マクロプロラクチンは、プロラクチンより高分子量(>150kDa)の抗原抗体複合体であり、単量体プロラクチンと免疫グロブリン G から構成されています。「マクロプロラクチン血症」という用語は、マクロプロラクチンの濃度が、ポリエチレンによって測定される総血清プロラクチン濃度の 60% を超える場合に使用されます。グリコールの沈殿。マクロプロラクチン血症の診断のための最も標準的な技術は、ゲル濾過クロマトグラフィーです。高プロラクチン血症集団におけるマクロプロラクチン血症の有病率は 15% ~ 35% の間で変化します。これらの抗体の病因は明らかではありませんが、下垂体のプロラクチン分子の変化が免疫系に対する抗原性の増加を表し、抗プロラクチン抗体の産生につながる可能性があります。マクロプロラクチンは分子量が高いため、循環から容易に除去されないため、通常、軽度の高プロラクチン血症が発生します。さらに、マクロプロラクチンが視床下部にアクセスできないため、自己抗体に結合したプロラクチンに対する視床下部の負のフィードバック機構が不活性となり、高プロラクチン血症を引き起こします。マクロプロラクチンの生体内生物活性の低下が、高プロラクチン血症症状の欠如の理由である可能性があります。また、抗プロラクチン自己抗体は、受容体結合に関してプロラクチン分子と競合し、その結果、生物活性が低下する可能性があるようです。さらに、血管内コンパートメントに閉じ込められたマクロプロラクチンの分子サイズが大きいため、マクロプロラクチンが毛細血管内皮を通って標的細胞に到達することが妨げられ、これが症状の欠如の理由である可能性があります。マクロプロラクチン血症は、正常濃度の生理活性単量体プロラクチンを有し、高プロラクチン血症症状および下垂体画像陰性が欠如または発生率が低い患者の良性臨床症状であると考えられています。抗プロラクチン血症薬に耐性があるこのような症例では、薬理学的治療、診断検査、または長期にわたる経過観察は必要ありません。しかし、マクロプロラクチン血症は、真の高プロラクチン血症患者と区別できない、従来の高プロラクチン血症の症状を有する患者にも発生する可能性があります。これらの症状は主に単量体プロラクチンの過剰レベルに起因するものであり、これは懸念すべきことです。マクロプロラクチン血症の診断は誤解を招くものであり、不適切です。ストレス、プロラクチノーマ、甲状腺機能低下症、腎不全および肝不全、肋間神経刺激、多嚢胞性卵巣疾患などの多数の生理学的、薬理学的および病理学的原因が、単量体プロラクチンレベルの増加に寄与する可能性があります。単量体プロラクチンレベルが上昇している患者は、マクロプロラクチンの存在に関係なく、正確な病理学的状態を特定し、適切な治療を導入するために定期的な評価を受けることが重要です。さらに、マクロプロラクチン血症は、下垂体腺腫に関連するマクロプロラクチンが原因で発生することがありますが、マクロプロラクチンの生物学的活性は単量体プロラクチンの生物学的活性に匹敵します。高プロラクチン血症の臨床症状を伴って過剰なマクロプロラクチンが発生する場合、マクロプロラクチン血症は高プロラクチン血症の病理学的生化学的変異体と見なされるべきです。このようなマクロプロラクチン血症患者の管理には個別のアプローチが必要な場合があり、下垂体の画像検査、ドーパミン治療、および長期にわたる追跡調査が適用される必要があります。

マクロプロラクチンは、プロラクチンより高分子量(>150kDa)の抗原抗体複合体であり、単量体プロラクチンと免疫グロブリン G から構成されています。「マクロプロラクチン血症」という用語は、マクロプロラクチンの濃度が、ポリエチレンによって測定される総血清プロラクチン濃度の 60% を超える場合に使用されます。グリコールの沈殿。マクロプロラクチン血症の診断のための最も標準的な技術は、ゲル濾過クロマトグラフィーです。高プロラクチン血症集団におけるマクロプロラクチン血症の有病率は 15% ~ 35% の間で変化します。これらの抗体の病因は明らかではありませんが、下垂体のプロラクチン分子の変化が免疫系に対する抗原性の増加を表し、抗プロラクチン抗体の産生につながる可能性があります。マクロプロラクチンは分子量が高いため、循環から容易に除去されないため、通常、軽度の高プロラクチン血症が発生します。さらに、マクロプロラクチンが視床下部にアクセスできないため、自己抗体に結合したプロラクチンに対する視床下部の負のフィードバック機構が不活性となり、高プロラクチン血症を引き起こします。マクロプロラクチンの生体内生物活性の低下が、高プロラクチン血症症状の欠如の理由である可能性があります。また、抗プロラクチン自己抗体は、受容体結合に関してプロラクチン分子と競合し、その結果、生物活性が低下する可能性があるようです。さらに、血管内コンパートメントに閉じ込められたマクロプロラクチンの分子サイズが大きいため、マクロプロラクチンが毛細血管内皮を通って標的細胞に到達することが妨げられ、これが症状の欠如の理由である可能性があります。マクロプロラクチン血症は、正常濃度の生理活性単量体プロラクチンを有し、高プロラクチン血症症状および下垂体画像陰性が欠如または発生率が低い患者の良性臨床症状であると考えられています。抗プロラクチン血症薬に耐性があるこのような症例では、薬理学的治療、診断検査、または長期にわたる経過観察は必要ありません。しかし、マクロプロラクチン血症は、真の高プロラクチン血症患者と区別できない、従来の高プロラクチン血症の症状を有する患者にも発生する可能性があります。これらの症状は主に単量体プロラクチンの過剰レベルに起因するものであり、これは懸念すべきことです。マクロプロラクチン血症の診断は誤解を招くものであり、不適切です。ストレス、プロラクチノーマ、甲状腺機能低下症、腎不全および肝不全、肋間神経刺激、多嚢胞性卵巣疾患などの多数の生理学的、薬理学的および病理学的原因が、単量体プロラクチンレベルの増加に寄与する可能性があります。単量体プロラクチンレベルが上昇している患者は、マクロプロラクチンの存在に関係なく、正確な病理学的状態を特定し、適切な治療を導入するために定期的な評価を受けることが重要です。さらに、マクロプロラクチン血症は、下垂体腺腫に関連するマクロプロラクチンが原因で発生することがありますが、マクロプロラクチンの生物学的活性は単量体プロラクチンの生物学的活性に匹敵します。高プロラクチン血症の臨床症状を伴って過剰なマクロプロラクチンが発生する場合、マクロプロラクチン血症は高プロラクチン血症の病理学的生化学的変異体と見なされるべきです。このようなマクロプロラクチン血症患者の管理には個別のアプローチが必要な場合があり、下垂体の画像検査、ドーパミン治療、および長期にわたる追跡調査が適用される必要があります。

Macroprolactin is an antigen-antibody complex of higher molecular mass than prolactin (>150kDa), consisting of monomeric prolactin and immunoglobulin G. The term 'macroprolactinemia' is used when the concentration of macroprolactin exceeds 60% of the total serum prolactin concentration determined by polyethylene glycol precipitation. The gold standard technique for the diagnosis of macroprolactinemia is gel filtration chromatography. The prevalence of macroprolactinemia in hyperprolactinemic populations varies between 15% and 35%. Although the pathogenesis of these antibodies is not clear, it is possible that changes in the pituitary prolactin molecule represent increased antigenicity to the immune system, leading to the production of anti-prolactin antibodies. Mild hyperprolactinemia usually occurs because macroprolactin is not cleared readily from the circulation due to its higher molecular weight. Moreover, the hypothalamic negative feedback mechanism for autoantibody-bound prolactin is inactive because macroprolactin cannot access the hypothalamus, resulting in hyperprolactinemia. Reduced in-vivo bioactivity of macroprolactin may be the reason for the lack of hyperprolactinemic symptoms. It also seems that anti-prolactin autoantibodies may compete with prolactin molecules for receptor binding, resulting in low bioactivity. Additionally, the large molecular size of macroprolactin confined in the intravascular compartment prevents its passage through the capillary endothelium to the target cells, which may be the reason for the lack of symptoms. Macroprolactinemia is considered to be a benign clinical condition in patients with normal concentrations of bioactive monomeric prolactin, with a lack, or low incidence, of hyperprolactinemic symptoms and negative pituitary imaging. In such cases with resistance to anti-prolactinaemic drugs, no pharmacological treatment, diagnostic investigations or prolonged follow-up are required. However, macroprolactinemia may also occur in patients with conventional symptoms of hyperprolactinemia who cannot be differentiated from patients with true hyperprolactinemia. These symptoms are mainly attributed to excess levels of monomeric prolactin, and this is of concern. The diagnosis of macroprolactinemia is misleading and inappropriate. A multitude of physiological, pharmacological and pathological causes, including stress, prolactinomas, hypothyroidism, renal and hepatic failure, intercostal nerve stimulation and polycystic ovary disease, can contribute to increased levels of monomeric prolactin. It is important for patients with elevated monomeric prolactin levels to undergo routine evaluation to identify the exact pathological state and introduce adequate treatment, regardless of the presence of macroprolactin. In addition, macroprolactinemia occasionally occurs due to macroprolactin associated with pituitary adenomas, with biological activity of macroprolactin comparable with that of monomeric prolactin. In cases when excess macroprolactin occurs with clinical manifestations of hyperprolactinemia, macroprolactinemia should be regarded as a pathological biochemical variant of hyperprolactinemia. An individualized approach to the management of such patients with macroprolactinemia may be necessary, and pituitary imaging, dopamine treatment and prolonged follow-up should be applied.

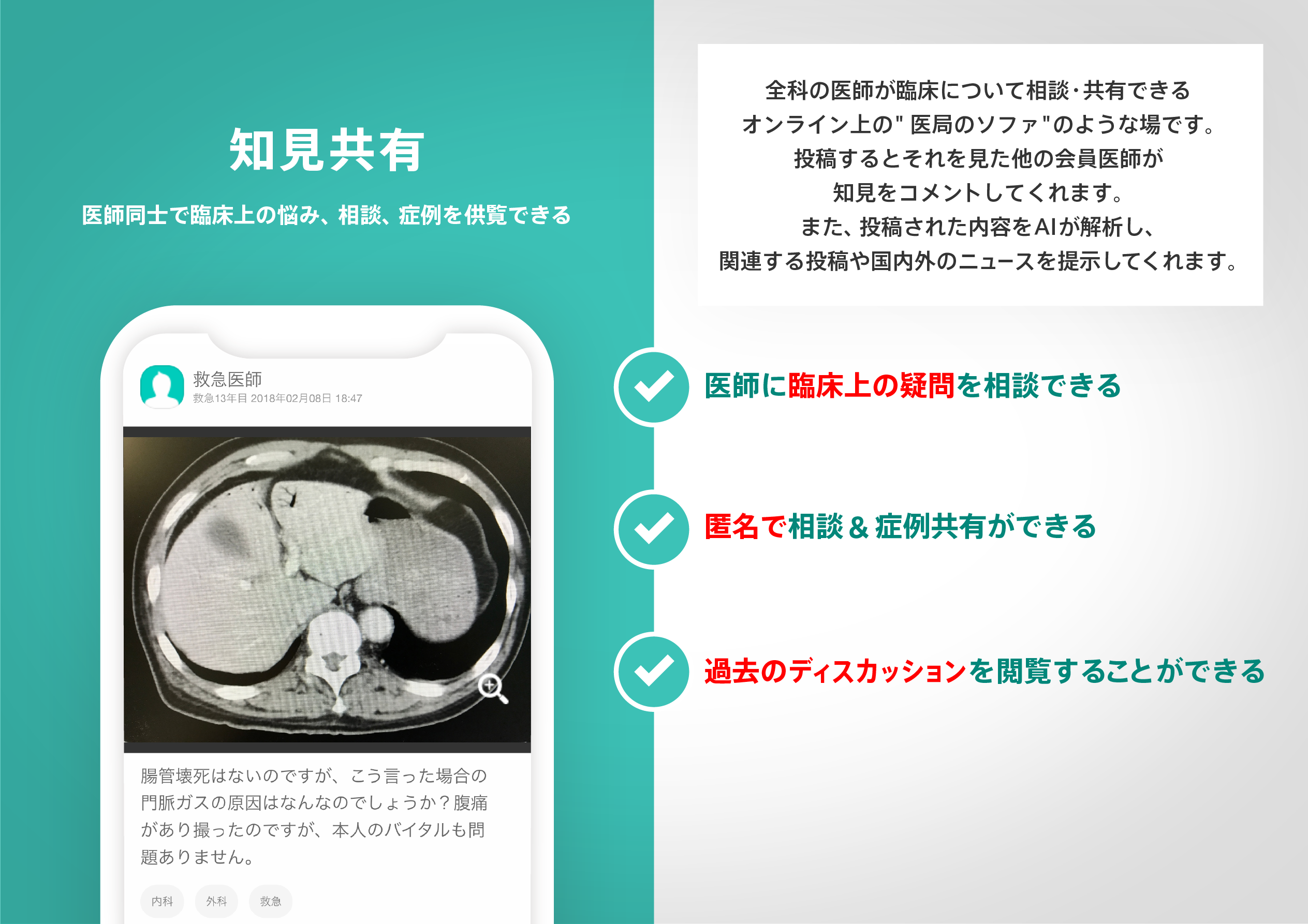

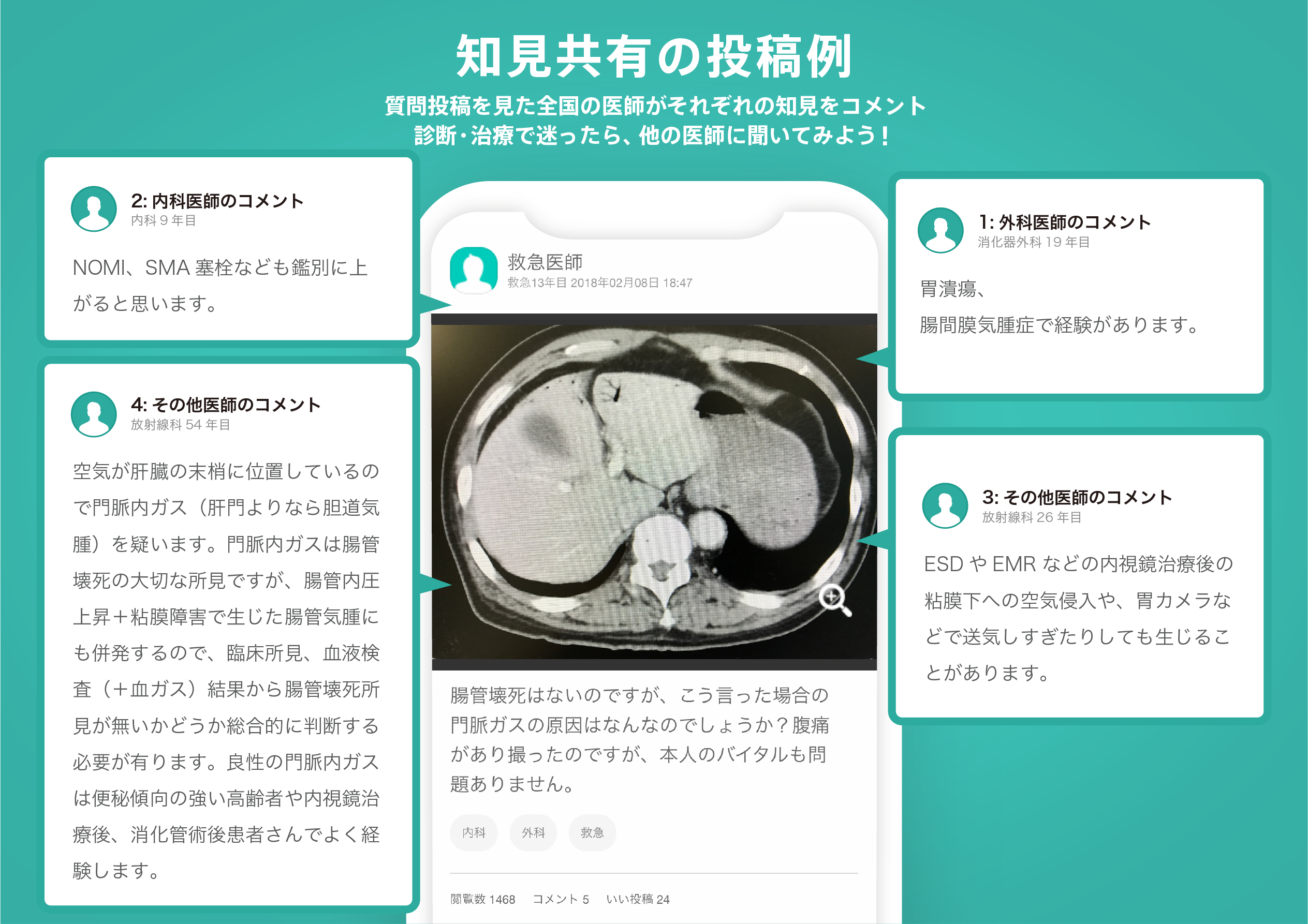

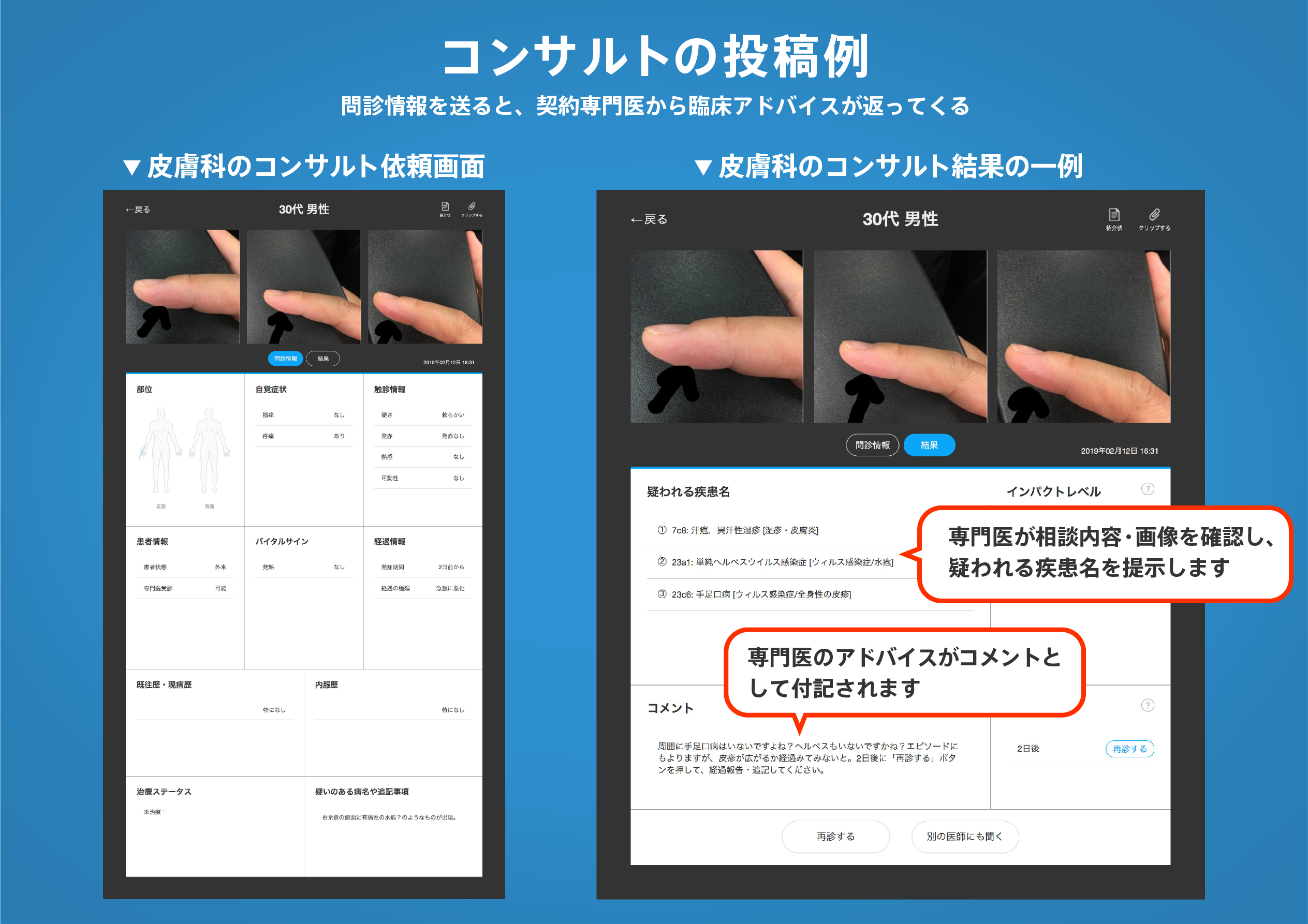

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。