著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

腹膜硬化症(EPS)のカプセル化は、壊滅的ですが、幸いなことに、長期の腹膜透析のまれな合併症です。この疾患は、腹膜の広範な肥厚と線維症に関連しており、腸の閉塞につながる腸をカプセル化する繊維状のcocoの形成をもたらします。EPSの発生率は0.7〜3.3%の範囲であり、腹膜透析療法の期間とともに増加します。透析液は高浸透圧、高血糖、および酸性であり、腹膜の慢性損傷と炎症を引き起こし、中皮の喪失と広範な組織線維症です。しかし、EPSの病因は依然として不確実なままですが、広く受け入れられている仮説は「2ヒット理論」であり、最初のヒットは、腹膜炎、遺伝的素因、および/または腹膜透析の急性検査などのエピソードなどの2回目のヒットによる慢性腹膜膜損傷であり、EPSにつながります。最近、移植直後の患者でEPSが報告されており、この手順も2番目のin辱の可能性として機能する可能性があることを示唆しています。中皮細胞の上皮間葉系移行のプロセスは、透析に関する患者の一般的な特徴である腹膜硬化症の発症において中心的な役割を果たすことが提案されていますが、EPSの重要性はそれほど明確ではありません。小規模ケーススタディからの証拠は、コルチコステロイドとタモキシフェンが有益である可能性があることを示唆していますが、EPSの確立された治療はありません。栄養のサポートは不可欠であり、外科的介入(腹膜切除と腸溶解)が後期に推奨され、腸の閉塞を緩和します。

腹膜硬化症(EPS)のカプセル化は、壊滅的ですが、幸いなことに、長期の腹膜透析のまれな合併症です。この疾患は、腹膜の広範な肥厚と線維症に関連しており、腸の閉塞につながる腸をカプセル化する繊維状のcocoの形成をもたらします。EPSの発生率は0.7〜3.3%の範囲であり、腹膜透析療法の期間とともに増加します。透析液は高浸透圧、高血糖、および酸性であり、腹膜の慢性損傷と炎症を引き起こし、中皮の喪失と広範な組織線維症です。しかし、EPSの病因は依然として不確実なままですが、広く受け入れられている仮説は「2ヒット理論」であり、最初のヒットは、腹膜炎、遺伝的素因、および/または腹膜透析の急性検査などのエピソードなどの2回目のヒットによる慢性腹膜膜損傷であり、EPSにつながります。最近、移植直後の患者でEPSが報告されており、この手順も2番目のin辱の可能性として機能する可能性があることを示唆しています。中皮細胞の上皮間葉系移行のプロセスは、透析に関する患者の一般的な特徴である腹膜硬化症の発症において中心的な役割を果たすことが提案されていますが、EPSの重要性はそれほど明確ではありません。小規模ケーススタディからの証拠は、コルチコステロイドとタモキシフェンが有益である可能性があることを示唆していますが、EPSの確立された治療はありません。栄養のサポートは不可欠であり、外科的介入(腹膜切除と腸溶解)が後期に推奨され、腸の閉塞を緩和します。

Encapsulating peritoneal sclerosis (EPS) is a devastating but, fortunately, rare complication of long-term peritoneal dialysis. The disease is associated with extensive thickening and fibrosis of the peritoneum resulting in the formation of a fibrous cocoon encapsulating the bowel leading to intestinal obstruction. The incidence of EPS ranges between 0.7 and 3.3% and increases with duration of peritoneal dialysis therapy. Dialysis fluid is hyperosmotic, hyperglycemic, and acidic causing chronic injury and inflammation in the peritoneum with loss of mesothelium and extensive tissue fibrosis. The pathogenesis of EPS, however, still remains uncertain, although a widely accepted hypothesis is the "two-hit theory," where, the first hit is chronic peritoneal membrane injury from long standing peritoneal dialysis followed by a second hit such as an episode of peritonitis, genetic predisposition and/or acute cessation of peritoneal dialysis, leading to EPS. Recently, EPS has been reported in patients shortly after transplantation suggesting that this procedure may also act as a possible second insult. The process of epithelial-mesenchymal transition of mesothelial cells is proposed to play a central role in the development of peritoneal sclerosis, a common characteristic of patients on dialysis, however, its importance in EPS is less clear. There is no established treatment for EPS although evidence from small case studies suggests that corticosteroids and tamoxifen may be beneficial. Nutritional support is essential and surgical intervention (peritonectomy and enterolysis) is recommended in later stages to relieve bowel obstruction.

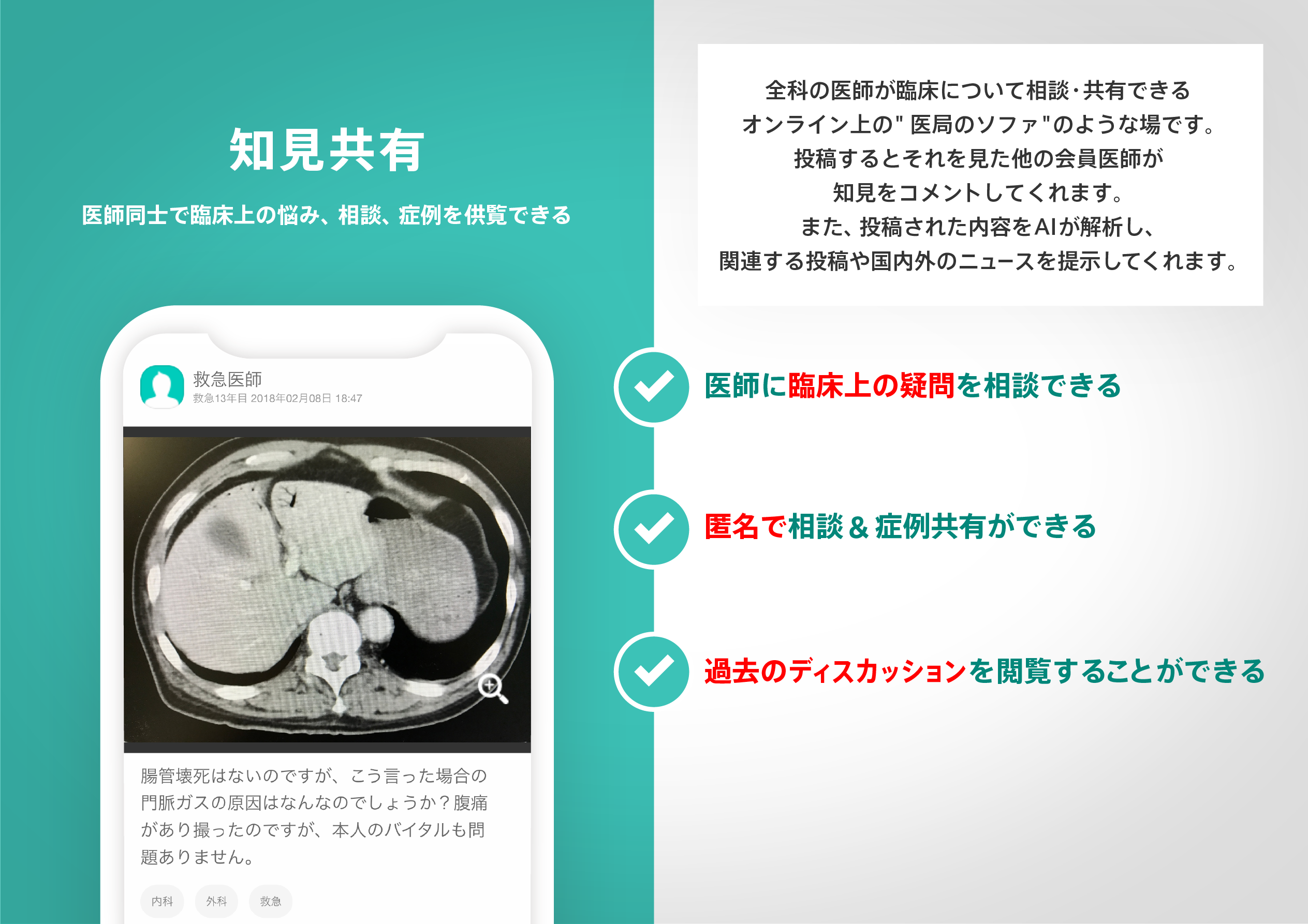

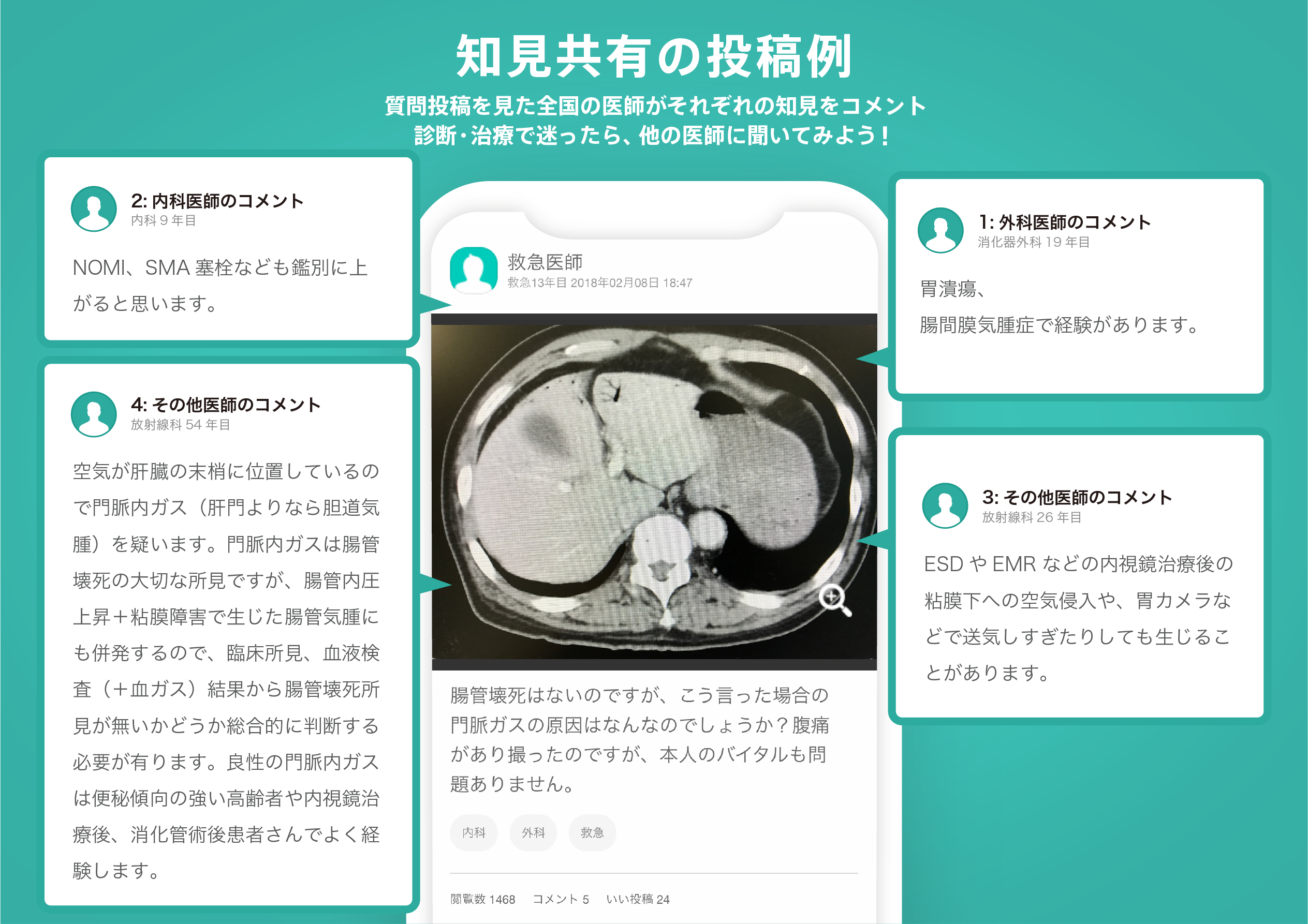

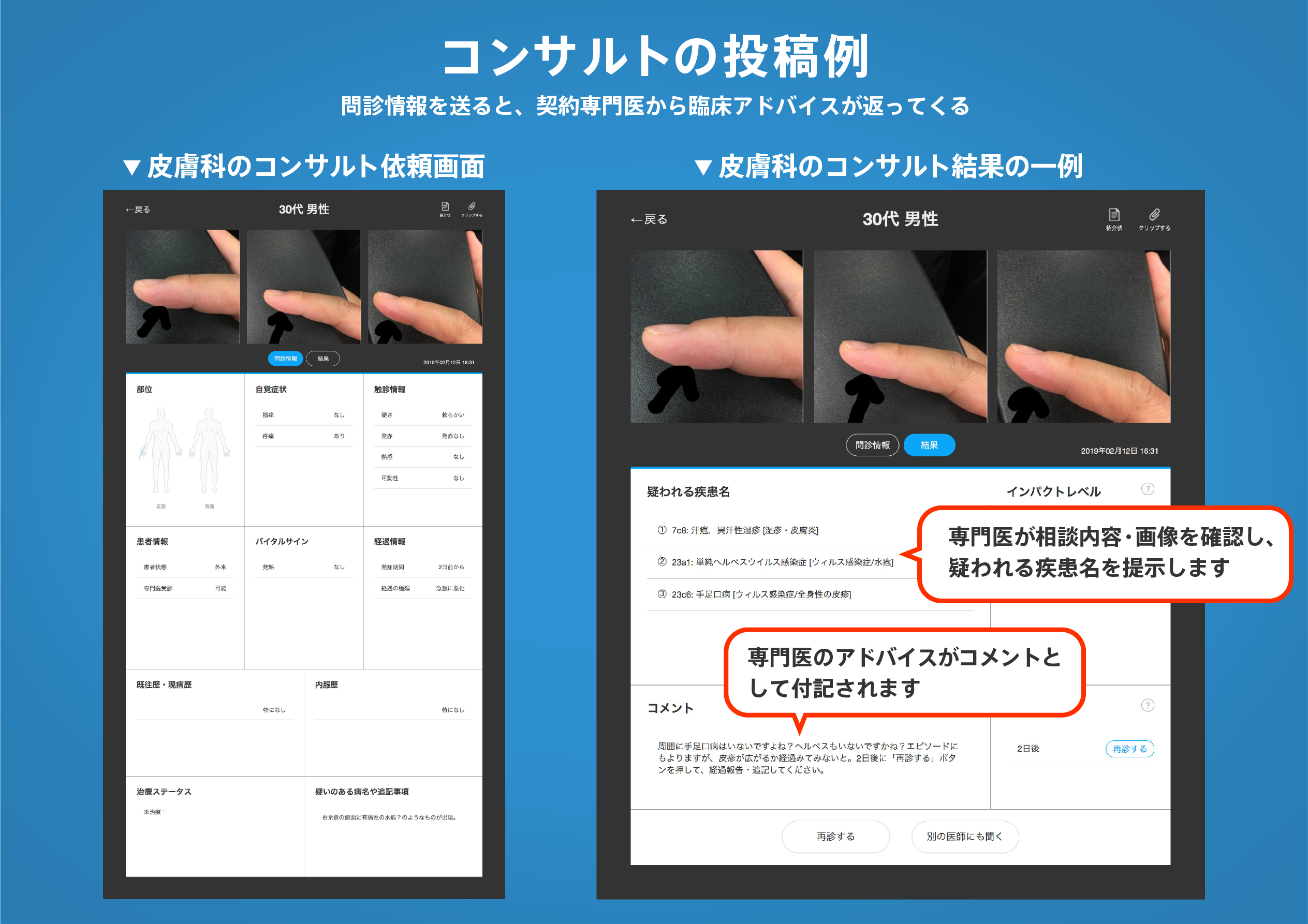

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。