著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

背景:in vivo角膜共焦点顕微鏡を使用して、慢性片頭痛患者と正常な集団における基底角膜神経叢の構造的違いを調査しました。検証済みのアンケートと涙液機能のテストを使用して、同じ慢性片頭痛患者のグループにおけるドライアイの有病率を決定しました。三叉神経系の活性化は片頭痛に関与しています。角膜の侵害受容感覚感覚は、ガステリア神経節と脳幹でシナプスする三叉神経軸索によって媒介され、侵害受容、保護、および栄養機能に役立ちます。角膜下神経叢の非侵襲的イメージングは、in vivo角膜共焦点顕微鏡で可能です。 方法:この症例対照研究では、慢性片頭痛患者を募集し、それらを対照被験者の性別および年齢と類似のグループと比較しました。末梢神経障害、末梢神経障害に関連することが知られている疾患、または以前の角膜または眼内手術の患者は除外されました。参加者は、ロストック角膜モジュールを使用したハイデルベルク網膜トモグラフィIII共焦点顕微鏡を使用して、in vivo角膜共焦点顕微鏡検査を受けました。神経線維の長さ、神経分岐密度、神経線維密度、および拷問係数は、確立された方法論を使用して測定されました。片頭痛の参加者は、プロパラカインによる基底涙の産生、綿の先端アプリケーターによる角膜感受性評価、涙の分裂時間の測定、および検証済みのドライアイアンケートの完了による検査を受けました。 結果:合計19人の慢性片頭痛患者と30人の対照参加者が研究を完了しました。年齢や性別に大きな違いはありませんでした。神経線維密度は、コントロールと比較して片頭痛患者で有意に低かった(48.4±23.5対71.0±15.0繊維/mm2、p <.001)。神経繊維の長さは、コントロールグループと比較して慢性片頭痛群で減少しましたが、この差は統計的に有意ではありませんでした(21.5±11.8対26.8±5.9 mm/mm2、p <.084)。神経分岐密度は、2つのグループで類似していました(114.0±92.4対118.1±55.9枝/mm2、p <.864)。拷問係数と対数拷問係数も、慢性片頭痛および対照群で類似していた。すべての片頭痛の被験者は、ドライアイ症候群の診断と一致する症状がありました。 結論:この研究で使用したサンプルでは、侵害受容角膜軸索の構造変化の存在が、三叉神経系が片頭痛の病因に重要な役割を果たすという仮説をさらに支持することがわかりました。in vivo角膜共焦点顕微鏡は、将来の片頭痛研究のバイオマーカーとして、および角膜の神経支配の変化を調べる研究の可能性を保持しています。ドライアイの症状は、この集団で非常に一般的であるように見えます。片頭痛、角膜神経建築、ドライアイの相互関係は、将来の調査の対象となります。

背景:in vivo角膜共焦点顕微鏡を使用して、慢性片頭痛患者と正常な集団における基底角膜神経叢の構造的違いを調査しました。検証済みのアンケートと涙液機能のテストを使用して、同じ慢性片頭痛患者のグループにおけるドライアイの有病率を決定しました。三叉神経系の活性化は片頭痛に関与しています。角膜の侵害受容感覚感覚は、ガステリア神経節と脳幹でシナプスする三叉神経軸索によって媒介され、侵害受容、保護、および栄養機能に役立ちます。角膜下神経叢の非侵襲的イメージングは、in vivo角膜共焦点顕微鏡で可能です。 方法:この症例対照研究では、慢性片頭痛患者を募集し、それらを対照被験者の性別および年齢と類似のグループと比較しました。末梢神経障害、末梢神経障害に関連することが知られている疾患、または以前の角膜または眼内手術の患者は除外されました。参加者は、ロストック角膜モジュールを使用したハイデルベルク網膜トモグラフィIII共焦点顕微鏡を使用して、in vivo角膜共焦点顕微鏡検査を受けました。神経線維の長さ、神経分岐密度、神経線維密度、および拷問係数は、確立された方法論を使用して測定されました。片頭痛の参加者は、プロパラカインによる基底涙の産生、綿の先端アプリケーターによる角膜感受性評価、涙の分裂時間の測定、および検証済みのドライアイアンケートの完了による検査を受けました。 結果:合計19人の慢性片頭痛患者と30人の対照参加者が研究を完了しました。年齢や性別に大きな違いはありませんでした。神経線維密度は、コントロールと比較して片頭痛患者で有意に低かった(48.4±23.5対71.0±15.0繊維/mm2、p <.001)。神経繊維の長さは、コントロールグループと比較して慢性片頭痛群で減少しましたが、この差は統計的に有意ではありませんでした(21.5±11.8対26.8±5.9 mm/mm2、p <.084)。神経分岐密度は、2つのグループで類似していました(114.0±92.4対118.1±55.9枝/mm2、p <.864)。拷問係数と対数拷問係数も、慢性片頭痛および対照群で類似していた。すべての片頭痛の被験者は、ドライアイ症候群の診断と一致する症状がありました。 結論:この研究で使用したサンプルでは、侵害受容角膜軸索の構造変化の存在が、三叉神経系が片頭痛の病因に重要な役割を果たすという仮説をさらに支持することがわかりました。in vivo角膜共焦点顕微鏡は、将来の片頭痛研究のバイオマーカーとして、および角膜の神経支配の変化を調べる研究の可能性を保持しています。ドライアイの症状は、この集団で非常に一般的であるように見えます。片頭痛、角膜神経建築、ドライアイの相互関係は、将来の調査の対象となります。

BACKGROUND: We used in vivo corneal confocal microscopy to investigate structural differences in the sub-basal corneal nerve plexus in chronic migraine patients and a normal population. We used a validated questionnaire and tests of lacrimal function to determine the prevalence of dry eye in the same group of chronic migraine patients. Activation of the trigeminal system is involved in migraine. Corneal nociceptive sensation is mediated by trigeminal axons that synapse in the gasserian ganglion and the brainstem, and serve nociceptive, protective, and trophic functions. Noninvasive imaging of the corneal sub-basal nerve plexus is possible with in vivo corneal confocal microscopy. METHODS: For this case-control study, we recruited chronic migraine patients and compared them with a sex- and age-similar group of control subjects. Patients with peripheral neuropathy, a disease known to be associated with a peripheral neuropathy, or prior corneal or intraocular surgery were excluded. Participants underwent in vivo corneal confocal microscopy using a Heidelberg Retinal Tomography III confocal microscope with a Rostock Cornea Module. Nerve fiber length, nerve branch density, nerve fiber density, and tortuosity coefficient were measured using established methodologies. Migraine participants underwent testing of basal tear production with proparacaine, corneal sensitivity assessment with a cotton-tip applicator, measurement of tear break-up time, and completion of a validated dry eye questionnaire. RESULTS: A total of 19 chronic migraine patients and 30 control participants completed the study. There were no significant differences in age or sex. Nerve fiber density was significantly lower in migraine patients compared with controls (48.4 ± 23.5 vs. 71.0 ± 15.0 fibers/mm2 , P < .001). Nerve fiber length was decreased in the chronic migraine group compared with the control group, but this difference was not statistically significant (21.5 ± 11.8 vs. 26.8 ± 5.9 mm/mm2, P < .084). Nerve branch density was similar in the two groups (114.0 ± 92.4 vs. 118.1 ± 55.9 branches/mm2 , P < .864). Tortuosity coefficient and log tortuosity coefficient also were similar in the chronic migraine and control groups. All migraine subjects had symptoms consistent with a diagnosis of dry eye syndrome. CONCLUSIONS: We found that in the sample used in this study, the presence of structural changes in nociceptive corneal axons lends further support to the hypothesis that the trigeminal system plays a critical role in the pathogenesis of migraine. In vivo corneal confocal microscopy holds promise as a biomarker for future migraine research as well as for studies examining alterations of corneal innervation. Dry eye symptoms appear to be extremely prevalent in this population. The interrelationships between migraine, corneal nerve architecture, and dry eye will be the subject of future investigations.

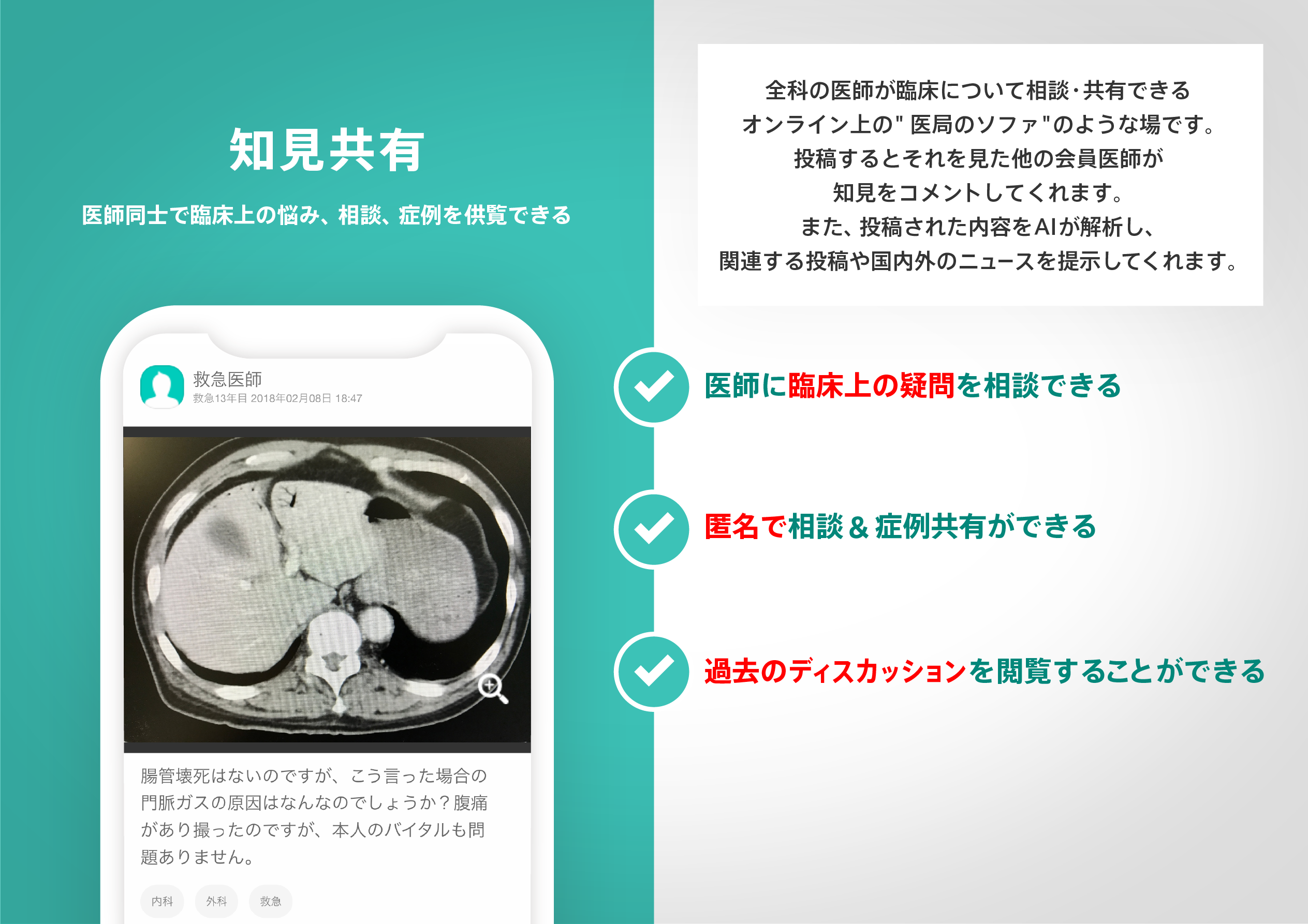

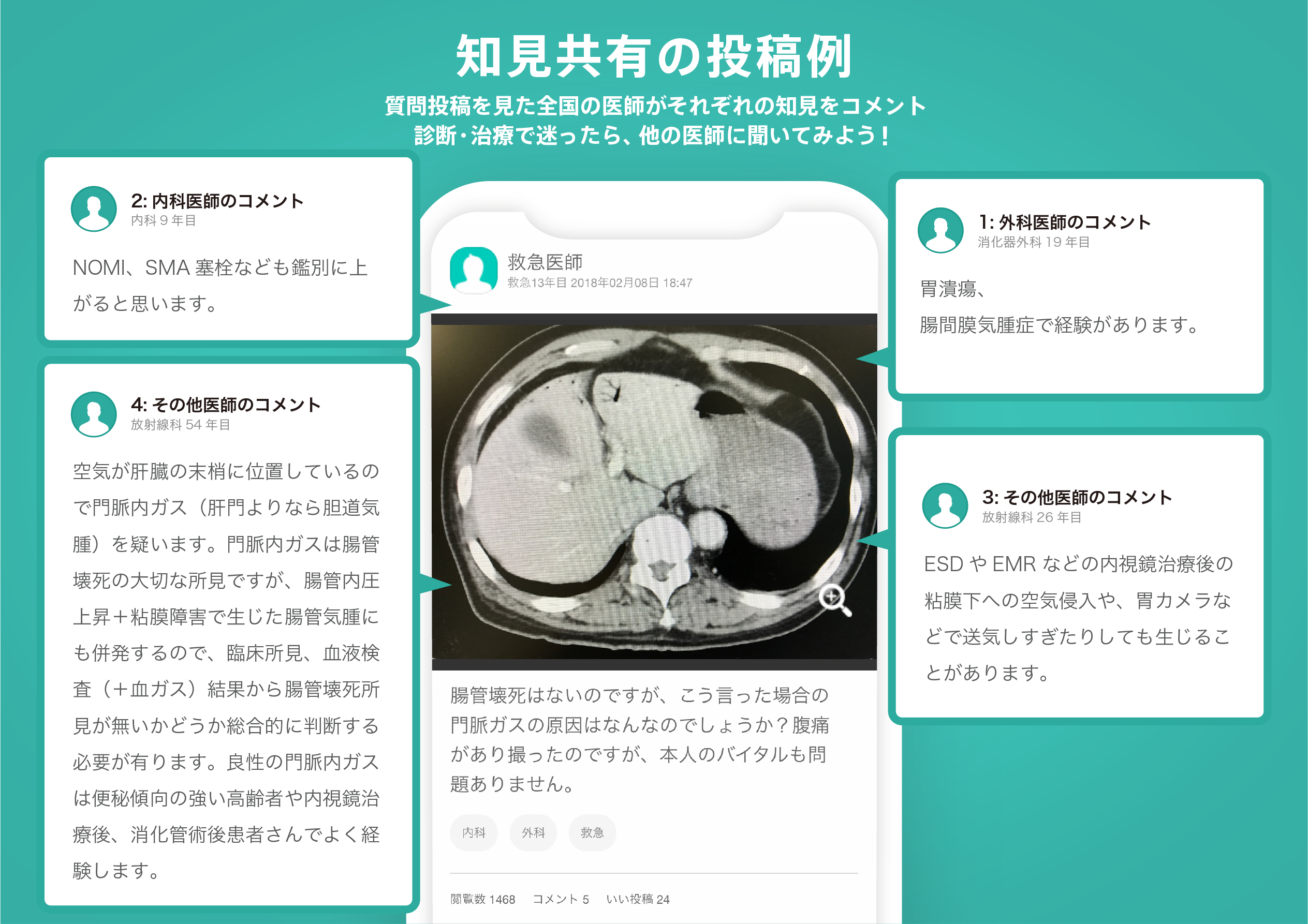

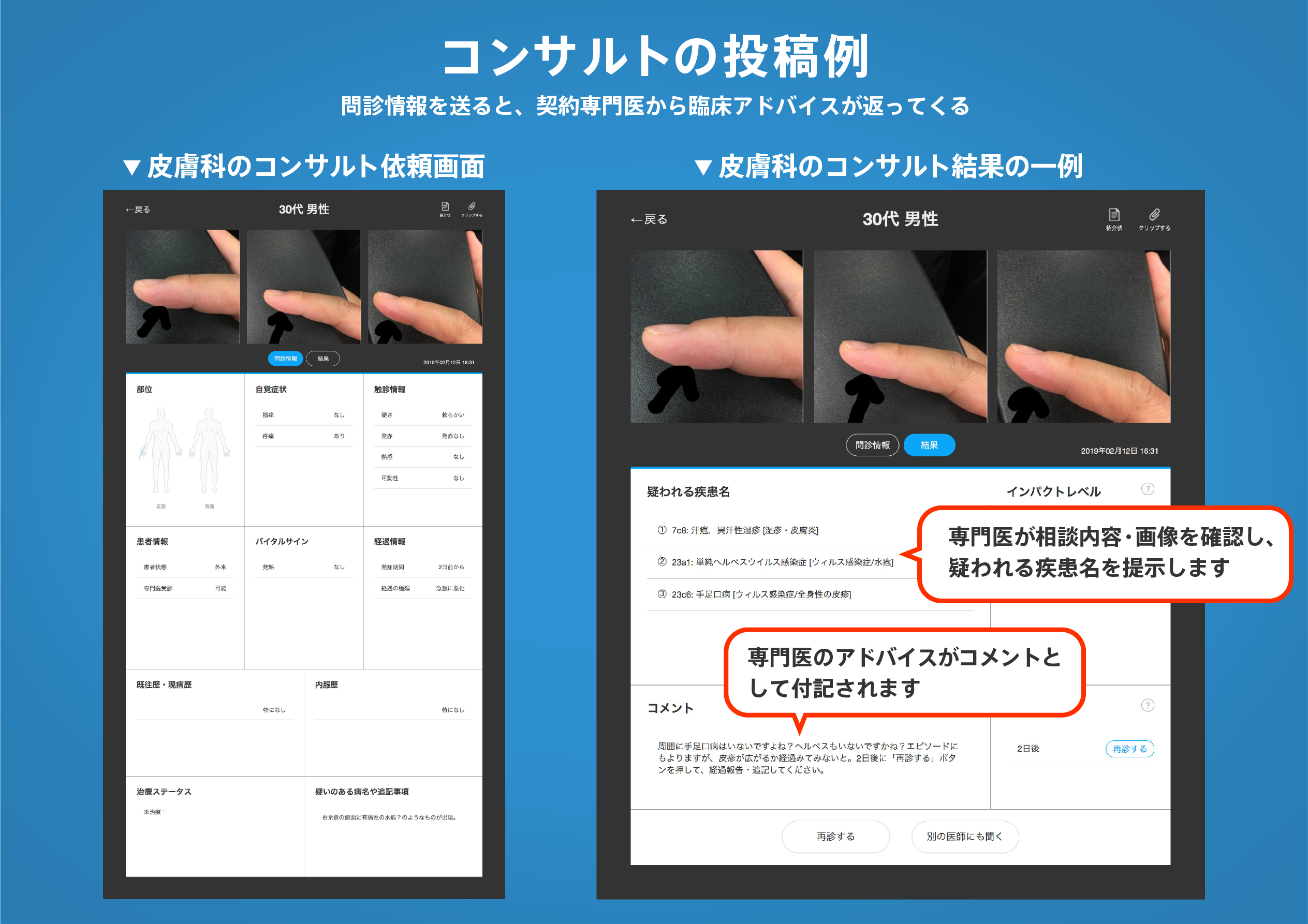

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。