著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

背景: レイノー現象は、指の蒼白、チアノーゼ、四肢の痛みを特徴とする血管けいれん性疾患です。一次性レイノー現象は基礎疾患と関連しませんが、続発性レイノー現象は全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病などの結合組織疾患と関連しています。カルシウムチャネル遮断薬は血管拡張を促進し、レイノー現象の薬物治療が必要な場合に一般的に使用されます。目的:レイノー型(一次性対二次性)およびCCBの種類と用量に関して、レイノー現象を患う個人の治療におけるカルシウムチャネル遮断薬(CCB)対プラセボの利益と害を評価すること。検索方法: コクラン中央対照試験登録簿 (2017 年 5 月 19 日)、MEDLINE (1946 年から 2017 年 5 月 19 日)、Embase (1947 年から 2017 年 5 月 19 日)、clinicaltrials.gov、および世界保健機関 (WHO) を検索しました。 ) 国際臨床試験登録ポータル。言語制限は適用しませんでした。また、取得した論文の参考文献を検索し、主要な専門家に連絡して追加の未公開データを入手しました。選択基準: カルシウムチャネル遮断薬とプラセボを比較したすべてのランダム化比較試験(RCT)。データ収集と分析: 2 人のレビュー著者が独立して検索結果とバイアスのリスクを評価し、試験データを抽出しました。証拠の質を評価するために GRADE アプローチを使用しました。主な結果: このレビューには 38 件の RCT (33 件のクロスオーバー RCT) が含まれており、平均期間は 7.4 週間、参加者は 982 人でした。ただし、すべての試験で関心のあるすべての結果が報告されたわけではありません。特定された試験のうち9件は一次性レイノー現象を有する患者(N = 365)を研究し、5件は二次性レイノー現象を有する患者(N = 63)を研究し、残りの試験は一次性レイノー現象と二次性レイノー現象を有する患者の混合を調査した(N = 554)。最も頻繁に遭遇したバイアスタイプのリスクは、不完全な結果データと、無作為化および割り当て方法の貧弱な報告でした。研究者が一次レイノー現象と二次レイノー現象の両方を考慮した場合、528 人の参加者による 23 件の試験から中等度の品質の証拠(矛盾のために格下げ)は、カルシウムチャネルがブロッカー(CCB)は、発作の頻度を減らす点でプラセボよりも優れていました。 CCB は、プラセボでは週あたり 13.7 回の攻撃と比較して、週あたりの平均発作数を 6 回減少させました (加重平均差 (WMD) -6.13、95% 信頼区間 (CI) -6.60 ~ -5.67、I² = 98%)。レビュー著者が攻撃頻度の非常に大幅な減少を示した試験であるKahan 1985Cを除外した場合、データはCCBが攻撃頻度を1週間あたり2.93回減少させたことを示した(95% CI -3.44から-2.43; I² = 77%)。 69人の参加者を対象とした6件の試験からの証拠(不正確さと一貫性がないため格下げ)は、発作の平均持続時間はCCBとプラセボの間で統計的に有意または臨床的に意味のある差がなかったことを示唆している(WMD -1.67分、95%CI -3.29~0) ;これは、-9% の差 (95% CI -18% ~ 0%) に相当します。16 件の試験と 415 人の参加者に基づく中程度の質の証拠 (矛盾のため格下げ) は、CCB が発作の重症度を 0.62 cm (95% CI) 軽減することを示しました。 -0.72 ~ -0.51)、10 cm の視覚的アナログスケールで(スコアが低いほど重症度が低いことを示します)。これは、絶対および相対パーセントのそれぞれ 6% (95% CI -11% ~ -8%) および 9% (95% CI -11% ~ -8%) の低下に相当し、臨床的に意味がない可能性があります。レイノー痛(証拠の質が低い;不正確さと不一致のため格下げ)および患者全体の評価によって測定された障害(証拠の質が中程度;不正確さのため格下げ)ではCCBが有利であった(痛み:WMD -1.47cm、95%CI -2.21) -0.74まで;患者全体:WMD -0.37cm、95%CI -0.73〜0、0〜10cmの視覚アナログスケールで評価した場合、スコアが低いほど痛みが少なく、障害が少ないことを示します)。ただし、これらの効果の推定値は、それぞれ 62 名と 92 名という限られた参加者数に基づいているため、検出力が不十分である可能性があります。痛みの評価では、絶対および相対パーセントの改善は 15% (95% -22% ~ -7%) と 47 でした。 % (95% CI -71% ~ -24%)。患者全体の評価では、絶対改善率と相対改善率はそれぞれ 4% (95% CI -7% ~ 0%) と 9% (95% CI -19% ~ 0%) でした。レイノー型、CCB クラス別のサブグループ分析と CCB の用量は、高用量のジヒドロピリジン CCB は二次性レイノーよりも一次性レイノーに対してより効果的である可能性があり、CCB は二次性レイノーよりも一次性レイノーの方が効果が大きい可能性が高いことを示唆しています。ただし、差異は小さく、すべての結果で差異が見られたわけではありません。ジヒドロピリジン CCB は、心臓選択的ではない CCB のサブグループであり、RP 治療に伝統的に使用されているため研究されました。一方、ベラパミルなどの他の CCB は日常的に使用されておらず、ジルチアゼムは CCB の第一選択サブタイプとして使用されていません。ほとんどの試験データはニフェジピンに関するものでした。副作用による研究からの中止は、63 人の参加者による 2 つの並行研究からの広い CI (リスク比 [RR] 1.30、95% CI 0.51 ~ 3.33) のせいで決定的ではありませんでした (質の低い証拠が原因で格下げされました)不正確さと高い離職率)。離脱における絶対および相対パーセントの差は、それぞれ6% (95% CI -14% ~ 26%) および 30% (95% CI -49% ~ 233%) でした。クロスオーバー試験では、メタ分析は行われませんでしたが、プラセボよりも CCB での離脱がより一般的でした。最も一般的な副作用は、頭痛、めまい、吐き気、動悸、足首の浮腫でした。しかし、すべての試験において、重篤な有害事象(死亡または入院)は報告されませんでした。著者らの結論:低から中等度の質の証拠を伴うランダム化比較試験は、CCB(特にジヒドロピリジンクラス)が、レイノー現象に関連する発作の頻度、期間、重症度、痛みおよび障害を軽減するのに有用である可能性を示した。高用量は低用量よりも効果的である可能性があり、これらの CCB は一次 RP ではより効果的である可能性があります。治療群では有害事象による中止が多かったものの、重篤な有害事象は報告されなかった。

背景: レイノー現象は、指の蒼白、チアノーゼ、四肢の痛みを特徴とする血管けいれん性疾患です。一次性レイノー現象は基礎疾患と関連しませんが、続発性レイノー現象は全身性硬化症、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病などの結合組織疾患と関連しています。カルシウムチャネル遮断薬は血管拡張を促進し、レイノー現象の薬物治療が必要な場合に一般的に使用されます。目的:レイノー型(一次性対二次性)およびCCBの種類と用量に関して、レイノー現象を患う個人の治療におけるカルシウムチャネル遮断薬(CCB)対プラセボの利益と害を評価すること。検索方法: コクラン中央対照試験登録簿 (2017 年 5 月 19 日)、MEDLINE (1946 年から 2017 年 5 月 19 日)、Embase (1947 年から 2017 年 5 月 19 日)、clinicaltrials.gov、および世界保健機関 (WHO) を検索しました。 ) 国際臨床試験登録ポータル。言語制限は適用しませんでした。また、取得した論文の参考文献を検索し、主要な専門家に連絡して追加の未公開データを入手しました。選択基準: カルシウムチャネル遮断薬とプラセボを比較したすべてのランダム化比較試験(RCT)。データ収集と分析: 2 人のレビュー著者が独立して検索結果とバイアスのリスクを評価し、試験データを抽出しました。証拠の質を評価するために GRADE アプローチを使用しました。主な結果: このレビューには 38 件の RCT (33 件のクロスオーバー RCT) が含まれており、平均期間は 7.4 週間、参加者は 982 人でした。ただし、すべての試験で関心のあるすべての結果が報告されたわけではありません。特定された試験のうち9件は一次性レイノー現象を有する患者(N = 365)を研究し、5件は二次性レイノー現象を有する患者(N = 63)を研究し、残りの試験は一次性レイノー現象と二次性レイノー現象を有する患者の混合を調査した(N = 554)。最も頻繁に遭遇したバイアスタイプのリスクは、不完全な結果データと、無作為化および割り当て方法の貧弱な報告でした。研究者が一次レイノー現象と二次レイノー現象の両方を考慮した場合、528 人の参加者による 23 件の試験から中等度の品質の証拠(矛盾のために格下げ)は、カルシウムチャネルがブロッカー(CCB)は、発作の頻度を減らす点でプラセボよりも優れていました。 CCB は、プラセボでは週あたり 13.7 回の攻撃と比較して、週あたりの平均発作数を 6 回減少させました (加重平均差 (WMD) -6.13、95% 信頼区間 (CI) -6.60 ~ -5.67、I² = 98%)。レビュー著者が攻撃頻度の非常に大幅な減少を示した試験であるKahan 1985Cを除外した場合、データはCCBが攻撃頻度を1週間あたり2.93回減少させたことを示した(95% CI -3.44から-2.43; I² = 77%)。 69人の参加者を対象とした6件の試験からの証拠(不正確さと一貫性がないため格下げ)は、発作の平均持続時間はCCBとプラセボの間で統計的に有意または臨床的に意味のある差がなかったことを示唆している(WMD -1.67分、95%CI -3.29~0) ;これは、-9% の差 (95% CI -18% ~ 0%) に相当します。16 件の試験と 415 人の参加者に基づく中程度の質の証拠 (矛盾のため格下げ) は、CCB が発作の重症度を 0.62 cm (95% CI) 軽減することを示しました。 -0.72 ~ -0.51)、10 cm の視覚的アナログスケールで(スコアが低いほど重症度が低いことを示します)。これは、絶対および相対パーセントのそれぞれ 6% (95% CI -11% ~ -8%) および 9% (95% CI -11% ~ -8%) の低下に相当し、臨床的に意味がない可能性があります。レイノー痛(証拠の質が低い;不正確さと不一致のため格下げ)および患者全体の評価によって測定された障害(証拠の質が中程度;不正確さのため格下げ)ではCCBが有利であった(痛み:WMD -1.47cm、95%CI -2.21) -0.74まで;患者全体:WMD -0.37cm、95%CI -0.73〜0、0〜10cmの視覚アナログスケールで評価した場合、スコアが低いほど痛みが少なく、障害が少ないことを示します)。ただし、これらの効果の推定値は、それぞれ 62 名と 92 名という限られた参加者数に基づいているため、検出力が不十分である可能性があります。痛みの評価では、絶対および相対パーセントの改善は 15% (95% -22% ~ -7%) と 47 でした。 % (95% CI -71% ~ -24%)。患者全体の評価では、絶対改善率と相対改善率はそれぞれ 4% (95% CI -7% ~ 0%) と 9% (95% CI -19% ~ 0%) でした。レイノー型、CCB クラス別のサブグループ分析と CCB の用量は、高用量のジヒドロピリジン CCB は二次性レイノーよりも一次性レイノーに対してより効果的である可能性があり、CCB は二次性レイノーよりも一次性レイノーの方が効果が大きい可能性が高いことを示唆しています。ただし、差異は小さく、すべての結果で差異が見られたわけではありません。ジヒドロピリジン CCB は、心臓選択的ではない CCB のサブグループであり、RP 治療に伝統的に使用されているため研究されました。一方、ベラパミルなどの他の CCB は日常的に使用されておらず、ジルチアゼムは CCB の第一選択サブタイプとして使用されていません。ほとんどの試験データはニフェジピンに関するものでした。副作用による研究からの中止は、63 人の参加者による 2 つの並行研究からの広い CI (リスク比 [RR] 1.30、95% CI 0.51 ~ 3.33) のせいで決定的ではありませんでした (質の低い証拠が原因で格下げされました)不正確さと高い離職率)。離脱における絶対および相対パーセントの差は、それぞれ6% (95% CI -14% ~ 26%) および 30% (95% CI -49% ~ 233%) でした。クロスオーバー試験では、メタ分析は行われませんでしたが、プラセボよりも CCB での離脱がより一般的でした。最も一般的な副作用は、頭痛、めまい、吐き気、動悸、足首の浮腫でした。しかし、すべての試験において、重篤な有害事象(死亡または入院)は報告されませんでした。著者らの結論:低から中等度の質の証拠を伴うランダム化比較試験は、CCB(特にジヒドロピリジンクラス)が、レイノー現象に関連する発作の頻度、期間、重症度、痛みおよび障害を軽減するのに有用である可能性を示した。高用量は低用量よりも効果的である可能性があり、これらの CCB は一次 RP ではより効果的である可能性があります。治療群では有害事象による中止が多かったものの、重篤な有害事象は報告されなかった。

BACKGROUND: Raynaud's phenomenon is a vasospastic disease characterized by digital pallor, cyanosis, and extremity pain. Primary Raynaud's phenomenon is not associated with underlying disease, but secondary Raynaud's phenomenon is associated with connective tissue disorders such as systemic sclerosis, systemic lupus erythematosus, and mixed connective tissue disease. Calcium channel blockers promote vasodilation and are commonly used when drug treatment for Raynaud's phenomenon is required. OBJECTIVES: To assess the benefits and harms of calcium channel blockers (CCBs) versus placebo for treatment of individuals with Raynaud's phenomenon with respect to Raynaud's type (primary vs secondary) and type and dose of CCBs. SEARCH METHODS: We searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials (May 19, 2017), MEDLINE (1946 to May 19, 2017), Embase (1947 to May 19, 2017), clinicaltrials.gov, and the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Portal. We applied no language restrictions. We also searched bibliographies of retrieved articles and contacted key experts for additional and unpublished data. SELECTION CRITERIA: All randomized controlled trials (RCTs) comparing calcium channel blockers versus placebo. DATA COLLECTION AND ANALYSIS: Two review authors independently assessed search results and risk of bias and extracted trial data. We used the GRADE approach to assess the quality of evidence. MAIN RESULTS: This review contains 38 RCTs (33 cross-over RCTs) with an average duration of 7.4 weeks and 982 participants; however, not all trials reported all outcomes of interest. Nine of the identified trials studied patients with primary Raynaud's phenomenon (N = 365), five studied patients with secondary Raynaud's phenomenon (N = 63), and the rest examined a mixture of patients with primary and secondary Raynaud's phenomenon (N = 554). The most frequently encountered risk of bias types were incomplete outcome data and poor reporting of randomization and allocation methods.When researchers considered both primary and secondary Raynaud's phenomenon, evidence of moderate quality (downgraded for inconsistency) from 23 trials with 528 participants indicates that calcium channel blockers (CCBs) were superior to placebo in reducing the frequency of attacks. CCBs reduced the average number of attacks per week by six ( weighted mean difference (WMD) -6.13, 95% confidence interval (CI) -6.60 to - 5.67; I² = 98%) compared with 13.7 attacks per week with placebo. When review authors excluded Kahan 1985C, a trial showing a very large reduction in the frequency of attacks, data showed that CCBs reduced attack frequency by 2.93 per week (95% CI -3.44 to -2.43; I² = 77%).Low-quality evidence (downgraded for imprecision and inconsistency) from six trials with 69 participants suggests that the average duration of attacks did not differ in a statistically significant or clinically meaningful way between CCBs and placebo (WMD -1.67 minutes, 95% CI -3.29 to 0); this is equivalent to a -9% difference (95% CI -18% to 0%).Moderate-quality evidence (downgraded for inconsistency) based on 16 trials and 415 participants showed that CCBs reduced attack severity by 0.62 cm (95% CI -0.72 to - 0.51) on a 10-cm visual analogue scale (lower scores indicate less severity); this was equivalent to absolute and relative percent reductions of 6% (95% CI -11% to -8%) and 9% (95% CI -11% to -8%), respectively, which may not be clinically meaningful.Improvement in Raynaud's pain (low-quality evidence; downgraded for imprecision and inconsistency) and in disability as measured by a patient global assessment (moderate-quality evidence; downgraded for imprecision) favored CCBs (pain: WMD -1.47 cm, 95% CI -2.21 to -0.74; patient global: WMD -0.37 cm, 95% CI -0.73 to 0, when assessed on a 0 to 10 cm visual analogue scale, with lower scores indicating less pain and less disability). However, these effect estimates were likely underpowered, as they were based on limited numbers of participants, respectively, 62 and 92. For pain assessment, absolute and relative percent improvements were 15% (95% -22% to -7%) and 47% (95% CI -71% to -24%), respectively. For patient global assessment, absolute and relative percent improvements were 4% (95% CI -7% to 0%) and 9% (95% CI -19% to 0%), respectively.Subgroup analyses by Raynaud's type, CCB class, and CCB dose suggest that dihydropyridine CCBs in higher doses may be more effective for primary Raynaud's than for secondary Raynaud's, and CCBs likely have a greater effect in primary than in secondary Raynaud's. However, differences were small and were not found for all outcomes. Dihydropyridine CCBs were studied as they are the subgroup of CCBs that are not cardioselective and are traditionally used in RP treatment whereas other CCBs such as verapamil are not routinely used and diltiazem is not used as first line subtype of CCBs. Most trial data pertained to nifedipine.Withdrawals from studies due to adverse effects were inconclusive owing to a wide CI (risk ratio [RR] 1.30, 95% CI 0.51 to 3.33) from two parallel studies with 63 participants (low-quality evidence downgraded owing to imprecision and a high attrition rate); absolute and relative percent differences in withdrawals were 6% (95% CI -14% to 26%) and 30% (95% CI -49% to 233%), respectively. In cross-over trials, although a meta-analysis was not performed, withdrawals were more common with CCBs than with placebo. The most common side effects were headache, dizziness, nausea, palpitations, and ankle edema. However, in all trials, no serious adverse events (death or hospitalization) were reported. AUTHORS' CONCLUSIONS: Randomized controlled trials with evidence of low to moderate quality showed that CCBs (especially the dihydropyridine class) may be useful in reducing the frequency, duration, severity of attacks, pain and disability associated with Raynaud's phenomenon. Higher doses may be more effective than lower doses and these CCBs may be more effective in primary RP. Although there were more withdrawals due to adverse events in the treatment groups, no serious adverse events were reported.

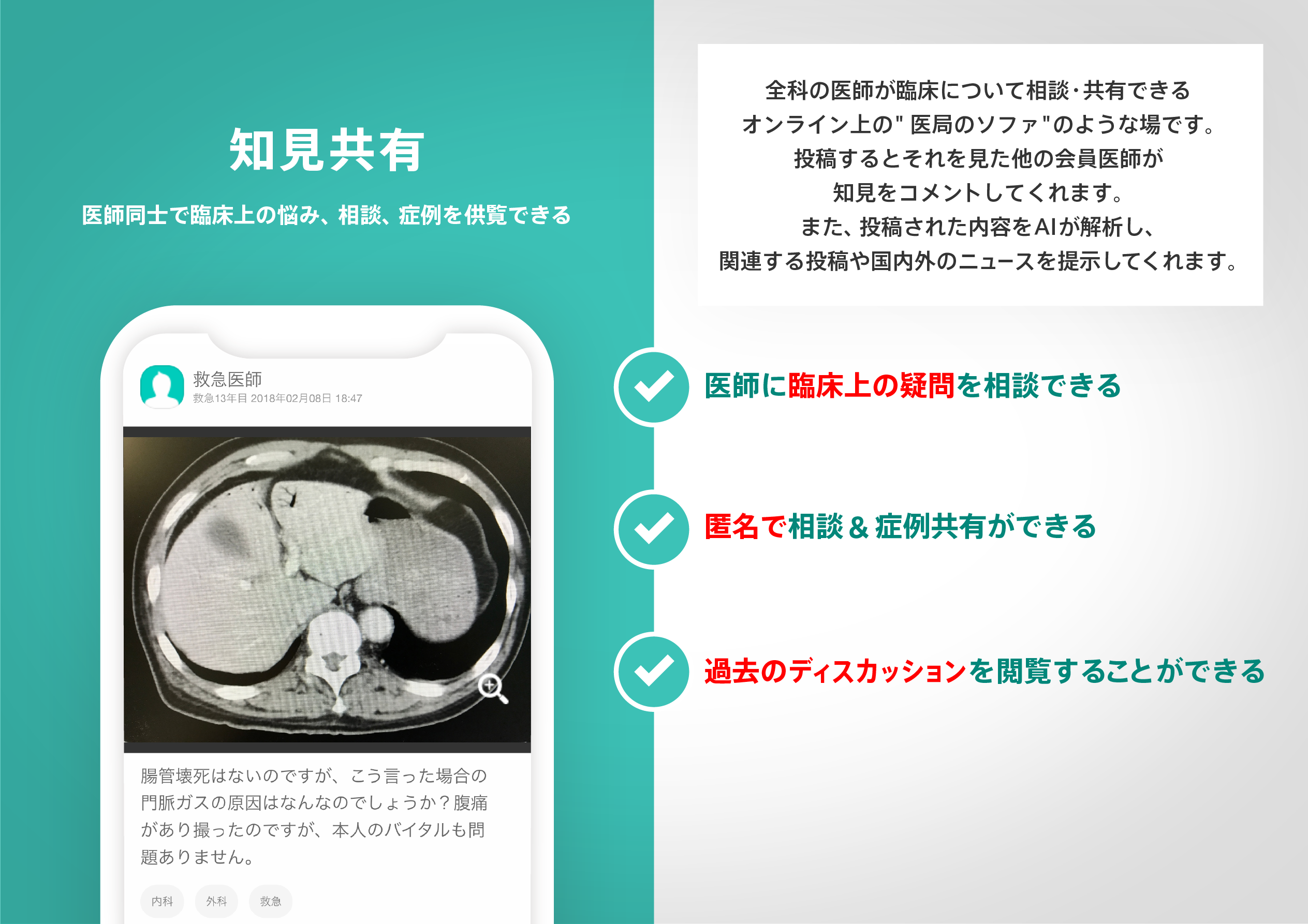

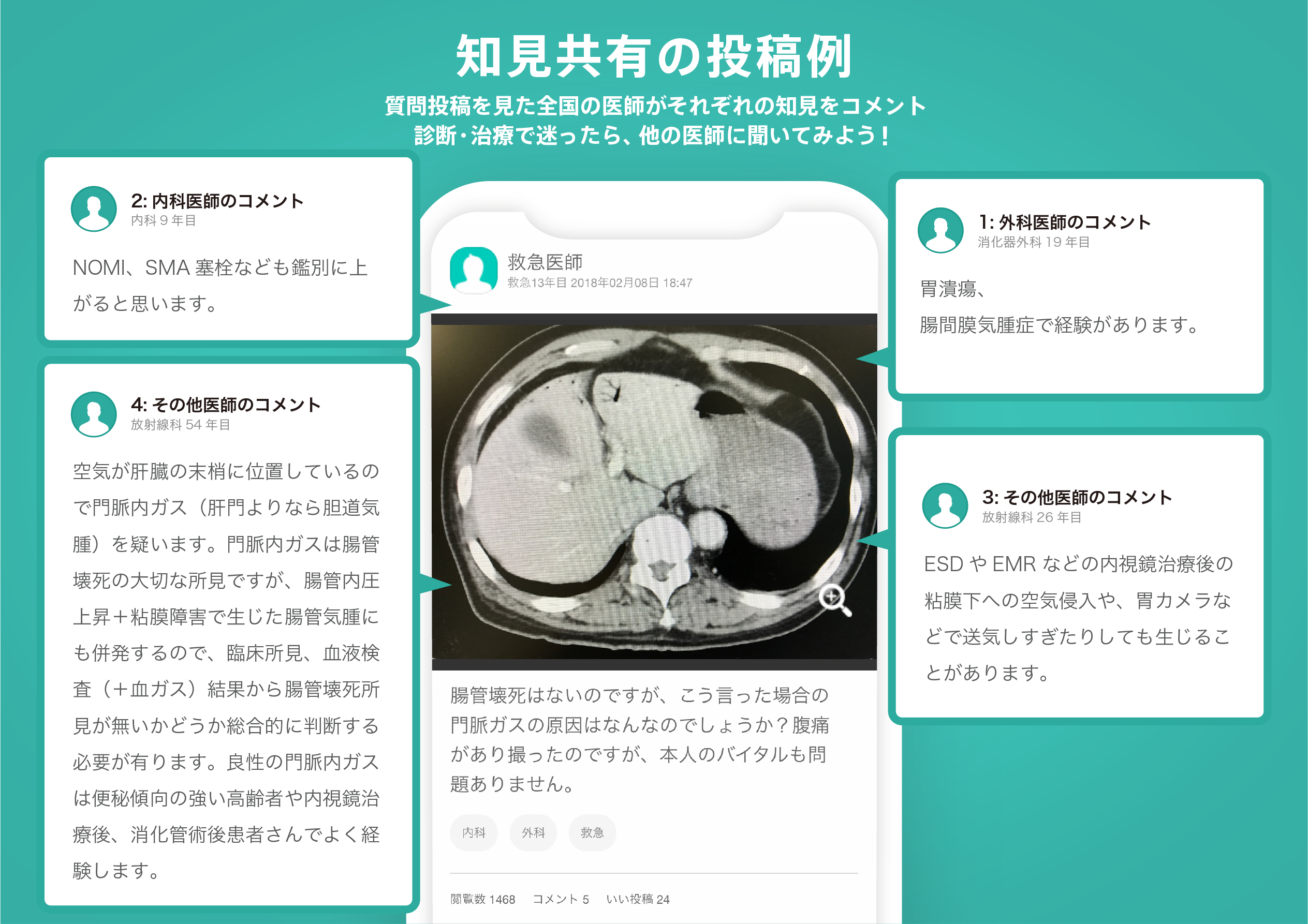

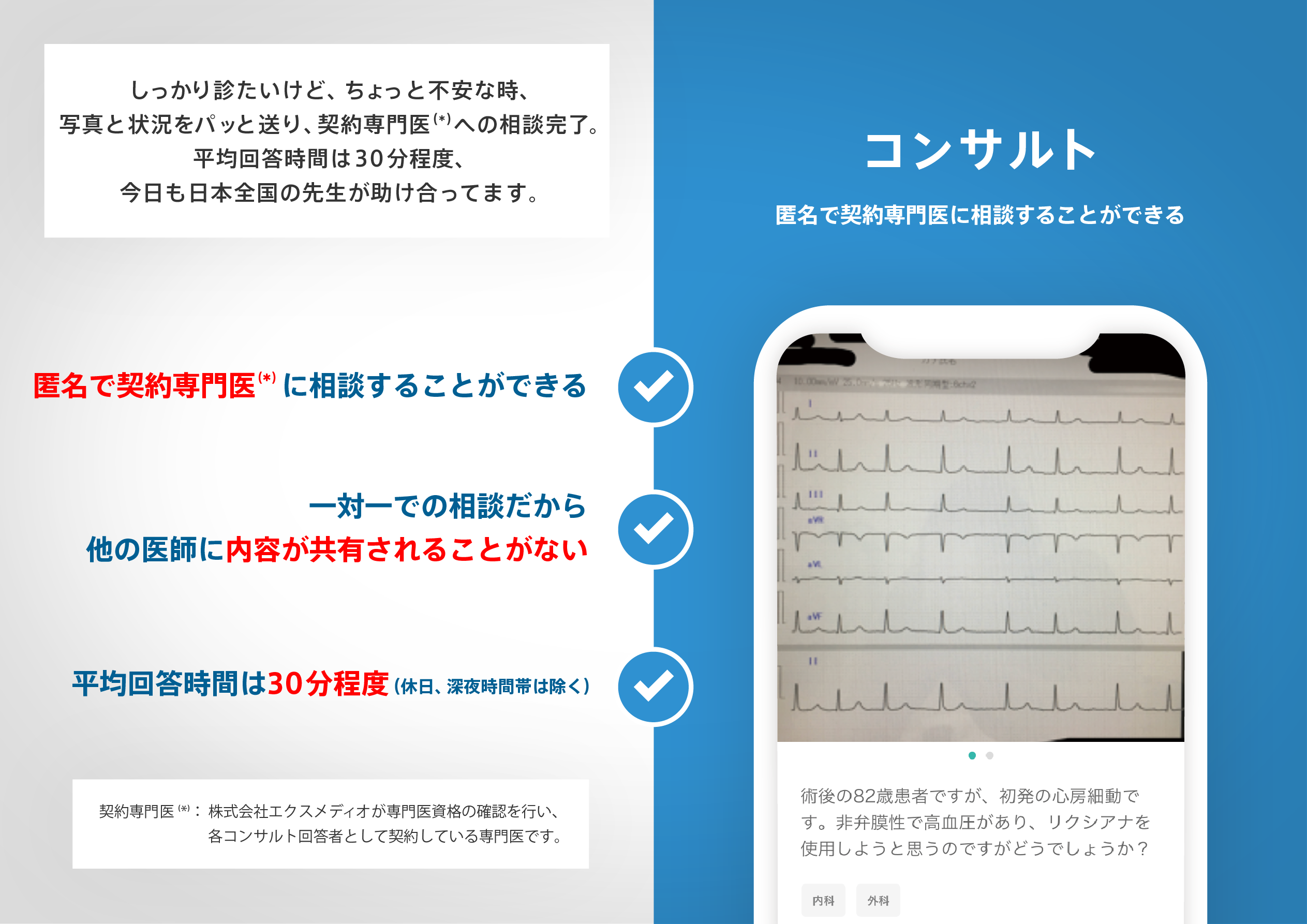

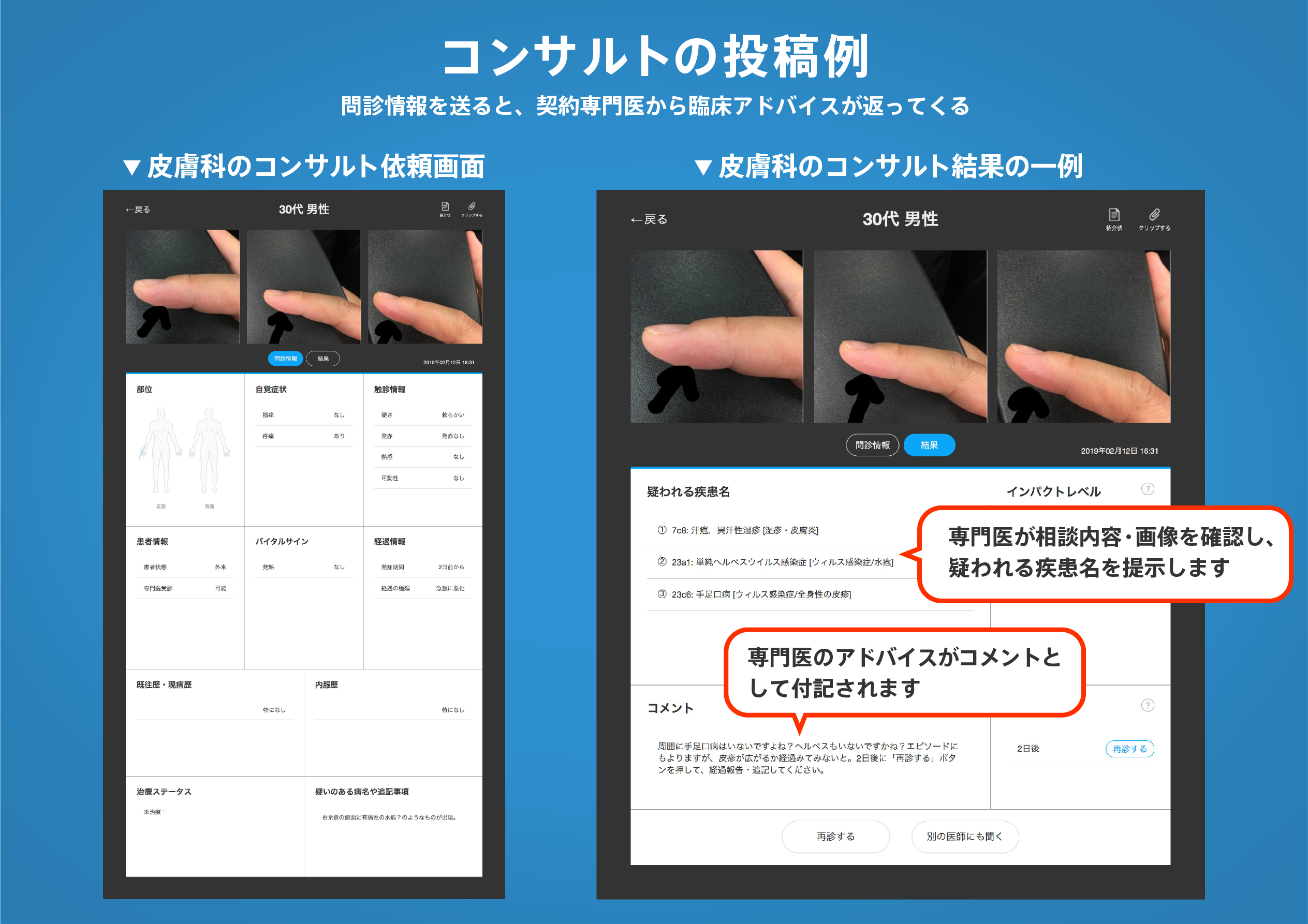

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。