著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

小脳の運動失調は、頻繁で頻繁に障害のある症候群であり、運動機能と生活の質を著しく損なう症候群です。患者は機動性の低下と自律性の制限に苦しみ、脳卒中の生存者よりもさらに低い生活の質を経験しています。アミノピリジンは、特定の形態の小脳の運動失調の症候性治療のために生存可能であることが実証されています。この記事では、さまざまな小脳障害の現在の薬物療法の概要を説明します。ダウンビートNystagmus 4-アミノピリジン(4-AP)の治療のための現在のキーセラピーとして、ダウンビート眼(1日2回[TID])の治療のために、頻繁に持続するnystagmusの頻繁なタイプのnystagmusが提案されています。ヴェスティブロセレベラムの妥協。動物に関する研究は、電圧依存性カリウムチャネルの非選択的詰まり(主にKV1.5)がプルキンジェ(PC)の興奮性を増加させることを実証しています。PQ-カルシウムチャネルの変異によって頻繁に引き起こされるエピソード運動失調症2型(EA2)では、4-AP(5-10 mg TID)の有効性がランダム化比較試験(RCT)で示されています。4-APは、推奨される用量では十分に許容されました。4-APは、異なる病因の小脳歩行性運動失調の症状の上昇にも効果的でした(2症例シリーズ)。小脳疾患の新しい治療オプションは、アミノ酸アセチル-DL-ロウシンであり、3つの症例シリーズで大脳症状を大幅に改善しています。小脳性運動失調(アセチル-DL-ロイシン対プラセボ、アルカット)、小脳歩道障害(4-AP対プラセボ; FACEGのSR形式)およびEA2(持続リリース/SRフルムのSR形式/SR型の継続的なランダム化比較試験があります。4-AP対アセタゾラミド対プラセボ; EAT2世帯)。これは、小脳障害の薬理学的治療に関する新しい洞察を提供します。

小脳の運動失調は、頻繁で頻繁に障害のある症候群であり、運動機能と生活の質を著しく損なう症候群です。患者は機動性の低下と自律性の制限に苦しみ、脳卒中の生存者よりもさらに低い生活の質を経験しています。アミノピリジンは、特定の形態の小脳の運動失調の症候性治療のために生存可能であることが実証されています。この記事では、さまざまな小脳障害の現在の薬物療法の概要を説明します。ダウンビートNystagmus 4-アミノピリジン(4-AP)の治療のための現在のキーセラピーとして、ダウンビート眼(1日2回[TID])の治療のために、頻繁に持続するnystagmusの頻繁なタイプのnystagmusが提案されています。ヴェスティブロセレベラムの妥協。動物に関する研究は、電圧依存性カリウムチャネルの非選択的詰まり(主にKV1.5)がプルキンジェ(PC)の興奮性を増加させることを実証しています。PQ-カルシウムチャネルの変異によって頻繁に引き起こされるエピソード運動失調症2型(EA2)では、4-AP(5-10 mg TID)の有効性がランダム化比較試験(RCT)で示されています。4-APは、推奨される用量では十分に許容されました。4-APは、異なる病因の小脳歩行性運動失調の症状の上昇にも効果的でした(2症例シリーズ)。小脳疾患の新しい治療オプションは、アミノ酸アセチル-DL-ロウシンであり、3つの症例シリーズで大脳症状を大幅に改善しています。小脳性運動失調(アセチル-DL-ロイシン対プラセボ、アルカット)、小脳歩道障害(4-AP対プラセボ; FACEGのSR形式)およびEA2(持続リリース/SRフルムのSR形式/SR型の継続的なランダム化比較試験があります。4-AP対アセタゾラミド対プラセボ; EAT2世帯)。これは、小脳障害の薬理学的治療に関する新しい洞察を提供します。

Cerebellar ataxia is a frequent and often disabling syndrome severely impairing motor functioning and quality of life. Patients suffer from reduced mobility, and restricted autonomy, experiencing an even lower quality of life than, e.g., stroke survivors. Aminopyridines have been demonstrated viable for the symptomatic treatment of certain forms of cerebellar ataxia. This article will give an outline of the present pharmacotherapy of different cerebellar disorders. As a current key-therapy for the treatment of downbeat nystagmus 4-aminopyridine (4-AP) is suggested for the treatment of downbeat nystagmus (5-10 mg Twice a day [TID]), a frequent type of persisting nystagmus, due to a compromise of the vestibulo-cerebellum. Studies with animals have demonstrated, that a nonselective blockage of voltage-gated potassium channels (mainly Kv1.5) increases Purkinje- cell (PC) excitability. In episodic ataxia type 2 (EA2), which is frequently caused by mutations of the PQ-calcium channel, the efficacy of 4-AP (5-10 mg TID) has been shown in a randomized controlled trial (RCT). 4-AP was well tolerated in the recommended dosages. 4-AP was also effective in elevating symptoms in cerebellar gait ataxia of different etiologies (2 case series). A new treatment option for cerebellar disease is the amino-acid acetyl-DL-leucine, which has significantly improved cerebellar symptoms in three case series. There are on-going randomized controlled trials for cerebellar ataxia (acetyl-DL-leucine vs placebo; ALCAT), cerebellar gait disorders (SR-form of 4-AP vs placebo; FACEG) and EA2 (sustained-release/SR-form of 4-AP vs acetazolamide vs placebo; EAT2TREAT), which will provide new insights into the pharmacological treatment of cerebellar disorders.

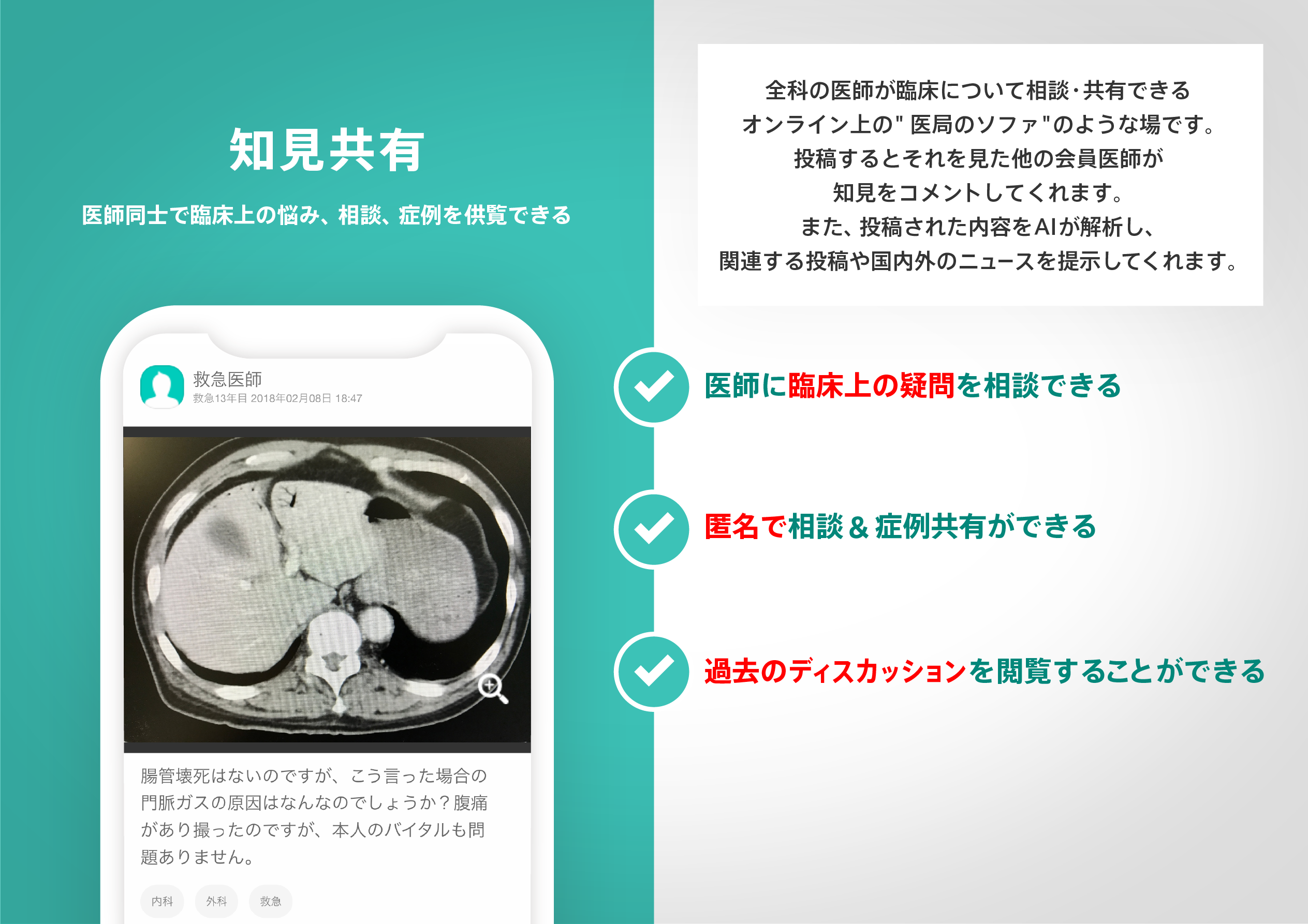

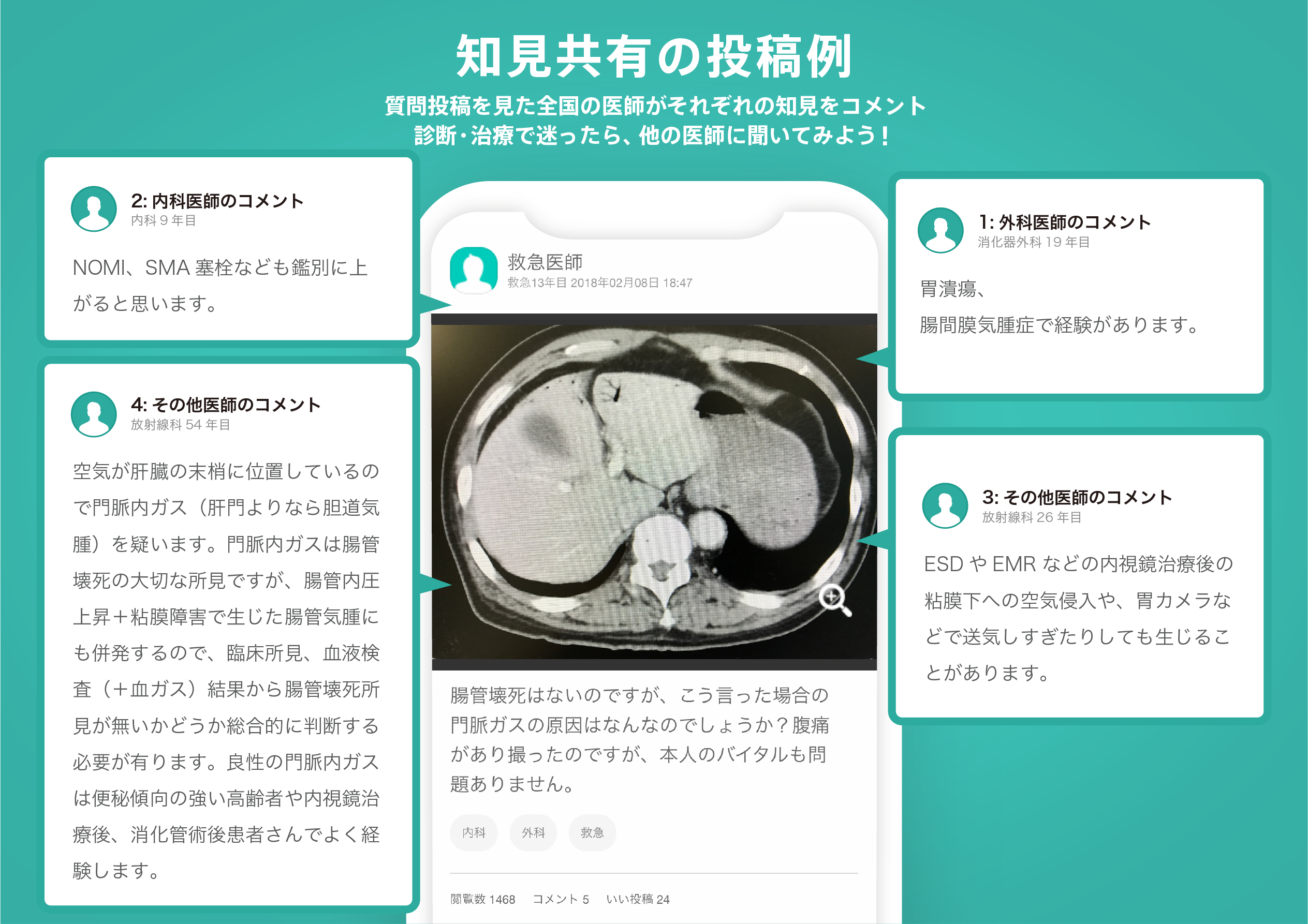

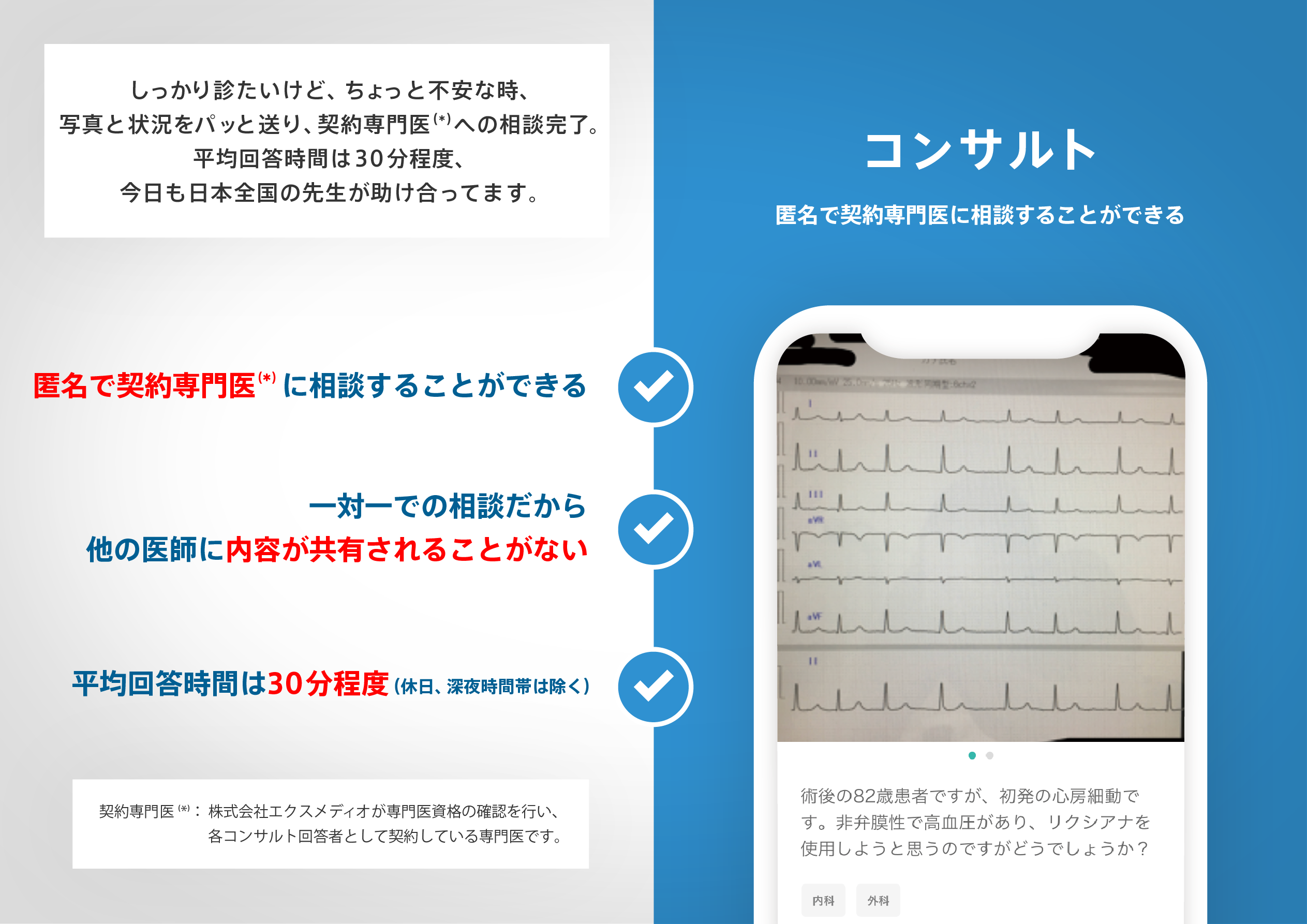

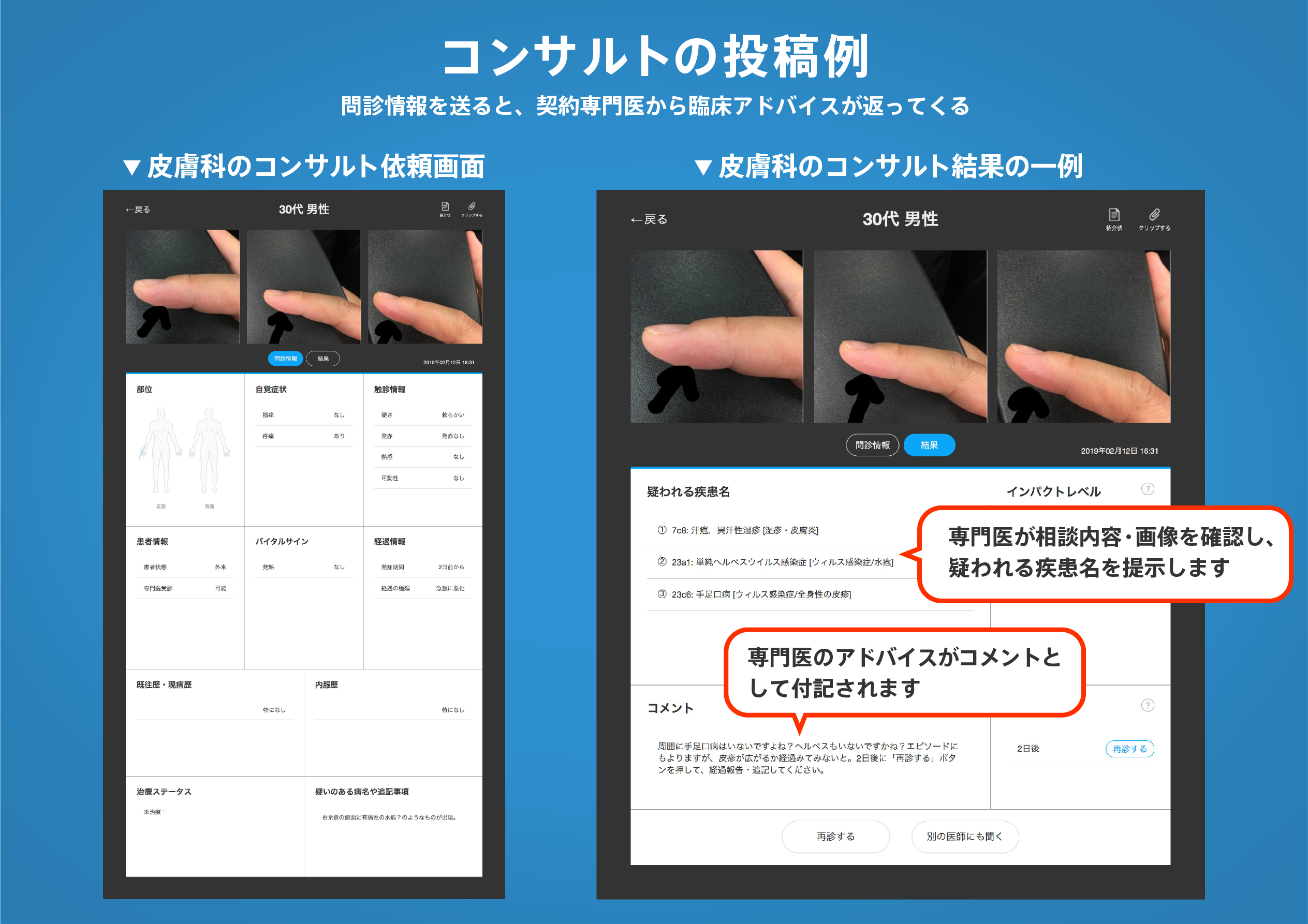

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。