著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

インスリンの過剰摂取は、特に糖尿病患者において、文献では偶発的および自殺死として主に説明されています。現在のケーススタディは、彼の寝室で死んでいる68歳の男性を扱っています。被害者は、救助隊で医療専門家として働いており、数年間うつ病に苦しんでいました。死の場面では、溶けやすいインスリンの2つの膨大なものが体の近くで回収されましたが、そのうちの1つは空でした。剖検では、一般的な皮下または静脈内注射部位で外傷の兆候も注射マークも見つかりませんでした。他の顕著な発見はありませんが、皮質下領域および脳梁の星状細胞症および神経変性/壊死とともに出血性肺浮腫が観察されました。血液標本は、サンプリング後すぐに遠心分離されなかったため、溶血のために不十分でした。電気化学化学免疫アッセイ(CLEIA)を使用して、硝子体液の両側サンプルで生化学分析を実施しました。インスリン濃度は、右硝子体ユーモアでは61.11mu/L、左側の74.23MU/Lでした。Cペプチド濃度は、右硝子体で0.166ng/ml、左側で0.157ng/mlでした。結果は、以前のケーススタディで検出されたインスリンとCペプチドのレベルと一致しています。これらの発見に基づいて、死因はおそらく舌下投与による自殺インスリンの過剰摂取として決定されました。この自己投与の方法は、舌下でのヒトインスリンがインスリン注射と同様の低血糖効果があることが実証されているため、排除の診断でした。ケーススタディは、致命的なインスリン中毒の場合における死後の血清または血液サンプルと比較して、生化学分析のための信頼できる代替基質としての硝子体液の潜在的な役割を強調しています。さらに、Cleiaは、そのような場合に考慮すべき奨励された分析方法ですが、死後の流体の定量分析を実行することはまだ検証されていません。

インスリンの過剰摂取は、特に糖尿病患者において、文献では偶発的および自殺死として主に説明されています。現在のケーススタディは、彼の寝室で死んでいる68歳の男性を扱っています。被害者は、救助隊で医療専門家として働いており、数年間うつ病に苦しんでいました。死の場面では、溶けやすいインスリンの2つの膨大なものが体の近くで回収されましたが、そのうちの1つは空でした。剖検では、一般的な皮下または静脈内注射部位で外傷の兆候も注射マークも見つかりませんでした。他の顕著な発見はありませんが、皮質下領域および脳梁の星状細胞症および神経変性/壊死とともに出血性肺浮腫が観察されました。血液標本は、サンプリング後すぐに遠心分離されなかったため、溶血のために不十分でした。電気化学化学免疫アッセイ(CLEIA)を使用して、硝子体液の両側サンプルで生化学分析を実施しました。インスリン濃度は、右硝子体ユーモアでは61.11mu/L、左側の74.23MU/Lでした。Cペプチド濃度は、右硝子体で0.166ng/ml、左側で0.157ng/mlでした。結果は、以前のケーススタディで検出されたインスリンとCペプチドのレベルと一致しています。これらの発見に基づいて、死因はおそらく舌下投与による自殺インスリンの過剰摂取として決定されました。この自己投与の方法は、舌下でのヒトインスリンがインスリン注射と同様の低血糖効果があることが実証されているため、排除の診断でした。ケーススタディは、致命的なインスリン中毒の場合における死後の血清または血液サンプルと比較して、生化学分析のための信頼できる代替基質としての硝子体液の潜在的な役割を強調しています。さらに、Cleiaは、そのような場合に考慮すべき奨励された分析方法ですが、死後の流体の定量分析を実行することはまだ検証されていません。

Insulin overdoses have been mostly described in literature as accidental and suicidal deaths, especially in diabetic patients. The present case study deals with a 68 years old male found dead in his bedroom. The victim worked as health care professional in a rescue team, suffering from depression for several years. At the death scene, two ampoules of soluble insulin were recovered close to the body, one of which was empty. At autopsy, no signs of trauma and no injection marks were found at common sub-cutaneous or intravenous injection sites. No other remarkable findings, but hemorrhagic pulmonary edema along with astrogliosis and neuronal degeneration/necrosis in the subcortical regions and corpus callosum were observed. The blood specimen was inadequate due to hemolysis, since it was not centrifugated soon after sampling. Biochemical analysis was performed on bilateral samples of vitreous humor by using electro-chemiluminescence immunoassay (CLEIA). The insulin concentration was 61.11 mU/L in the right vitreous humor and 74.23 mU/L in the left one; the C-peptide concentration was 0.166 ng/mL in right vitreous and 0.157 ng/mL in the left one. The results are in agreement with levels of insulin and C-peptide detected in previous case studies. Based on these findings the cause of death was determined as suicidal insulin overdoses probably by sublingual administration. This way of self-administration was a diagnosis for exclusion as it has been demonstrated that sublingual human insulin has hypoglycemic effects similar to insulin injected. The case study emphasizes the potential role of vitreous humor as reliable alternative substrate for biochemical analysis compared to post-mortem serum or blood samples in cases of fatal insulin intoxication. Furthermore, the CLEIA is an encouraging analytical method to be considered in such cases, although still not validated to perform quantitative analysis of post-mortem fluids.

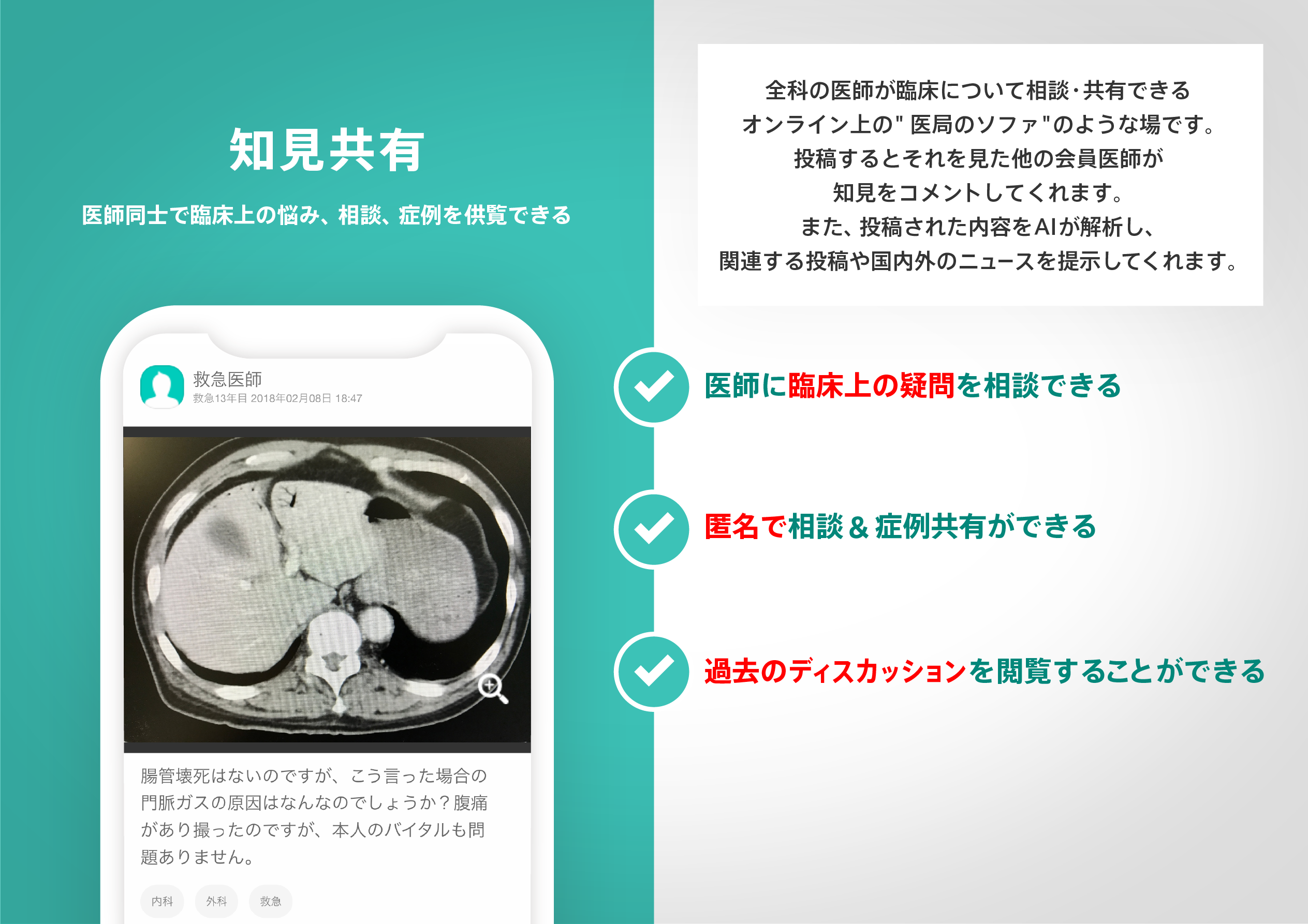

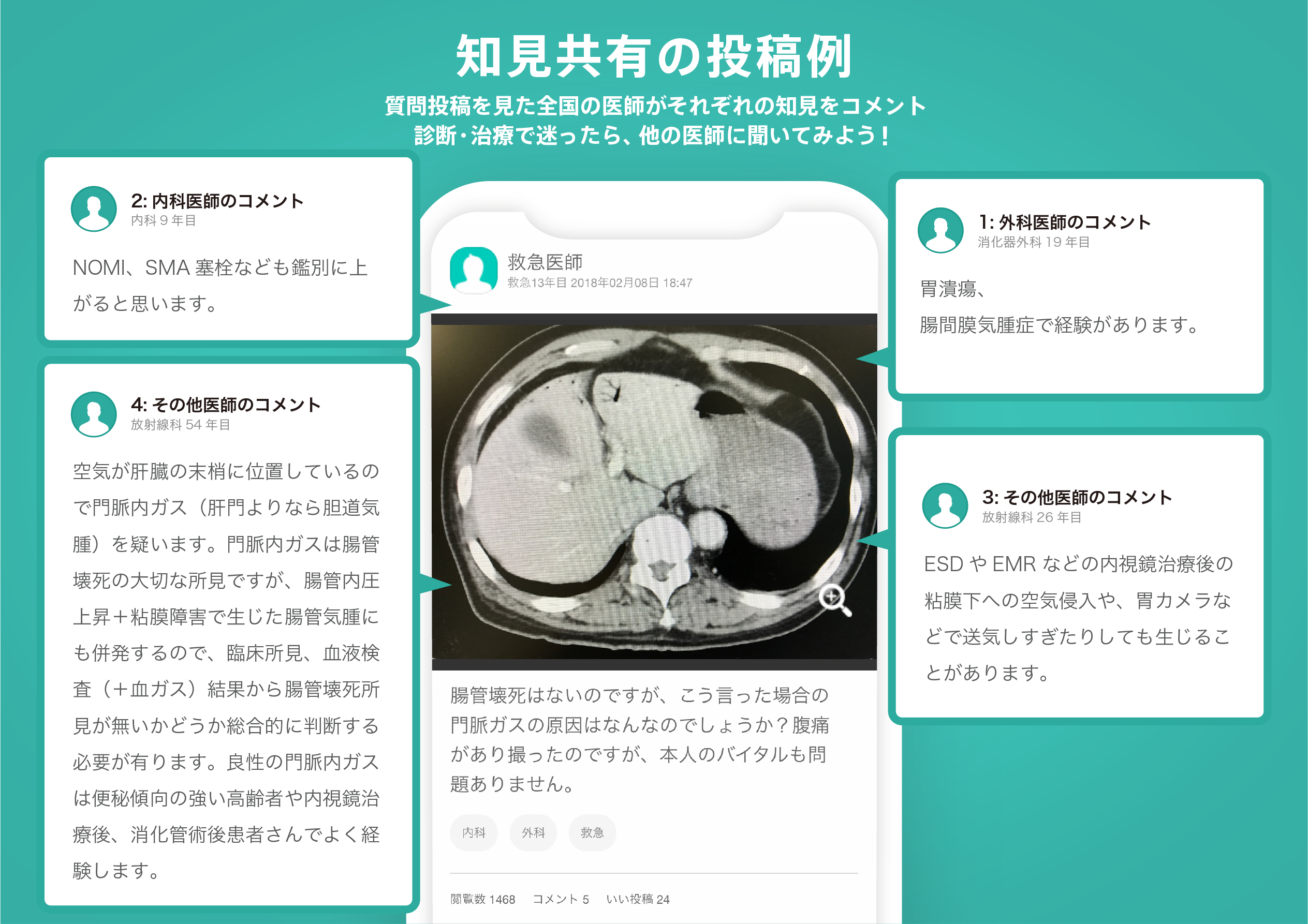

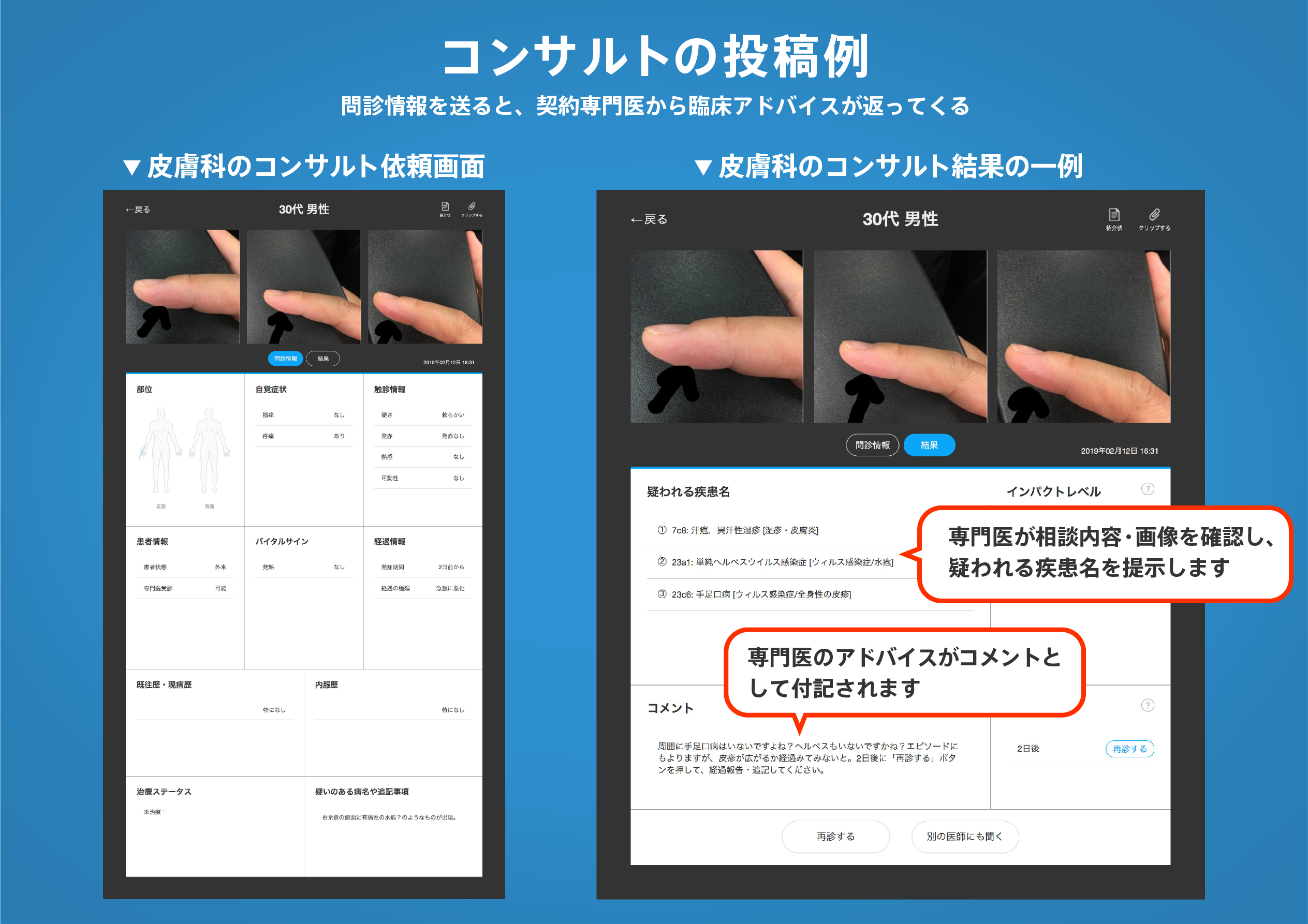

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。