著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

はじめに:有害事象の報告パターンは、国によって異なり、報告文化、臨床診療、および基礎となる患者集団の違いを反映しています。日本は、毎年約60,000の国内有害事象レポートを収集し、個々の症例安全報告のWHOグローバルデータベースであるVigibaseの国際薬物監視のための世界保健機関(WHO)プログラムと深刻な報告を共有しています。世界的な文脈でこれらのレポートを理解することは、世界中の規制当局にとって役立ち、薬物反応に対する日本固有の脆弱性に対する仮説生成を支援することができます。 目的:この研究の目的は、日本と他の国との間の有害事象の報告の違いを探ることでした。 方法:Vigipointは、ファーマコビリガランスにおけるデータ駆動型の探索の方法です。データサブセットの概要を説明し、主要な機能を特定し、専門家のレビューを促進します。これは、統計的収縮にさらされるオッズ比を使用して、あるデータサブセットを別のデータサブセットと区別します。ここでは、2013年から2018年の間に真剣に分類され、世界の残りの250万件のレポート(そのうち51%が米国からの)で260,000の日本のレポートをE2B形式で分類し、ビギバースで受け取ったと比較しました。縮小したログODDS比の99%の信頼性間隔が0.5以下であったレポートパターン-0.5は、主要な特徴としてフラグが付けられました。収縮は、日本のデータサブセットのサイズの1%に対応するVigipointデフォルトに設定されました。感度分析として、米国とカナダ、アジア、ヨーロッパを除く、日本とアフリカ、アメリカ、アメリカ大陸、そしてアメリカ、アメリカ、ヨーロッパの間で追加のヴィギポイント比較が行われました。 結果:日本では、医師(83%対39%)および薬剤師(17%対10%)からの報告率が高かった。また、レポートごとに5つ以上の薬物(22%対14%)と単一の有害事象(72%対45%)を含むレポートを見ることがより一般的でした。日本の報告の半分以上は、世界の他の地域の5人に約1人と比較して、0.8を超えて動揺完全性スコアを持っていました。70〜89歳の患者に予想以上に多くの報告があり、20〜59歳の成人の報告は少なくなりました。日本では、より頻繁に報告された有害事象には、間質性肺疾患、異常な肝機能、血小板数の減少、好中球数の減少、薬物噴火が含まれます。有害事象は、死、疲労、呼吸困難、痛み、頭痛が含まれることがあまりないと報告されています。日本では、より頻繁に報告された薬物には、プレドニゾロン、メトトレキサート、ペギルフェロンALFA-2Bが含まれていました。薬物にはあまり頻繁に含まれていない薬物には、rosiglitazoneとアダリムマブ、および血液代替溶液と灌流溶液が含まれていました。調査結果は一般に、報告されていない薬物を除き、感度分析に対して一般的に堅牢でしたが、その多くは米国を除くほとんどの国ではめったに報告されませんでした。 結論:グローバルなコンテキストでの日本の有害事象報告パターンの分析により、日本の薬剤と民族の脆弱性の可能性を反映する可能性のある重要な特徴、および有害事象報告と臨床診療の違いが明らかになりました。この知識は、国際薬物監視のためのWHOプログラムが提供する信号検出のグローバルな協力に不可欠です。

はじめに:有害事象の報告パターンは、国によって異なり、報告文化、臨床診療、および基礎となる患者集団の違いを反映しています。日本は、毎年約60,000の国内有害事象レポートを収集し、個々の症例安全報告のWHOグローバルデータベースであるVigibaseの国際薬物監視のための世界保健機関(WHO)プログラムと深刻な報告を共有しています。世界的な文脈でこれらのレポートを理解することは、世界中の規制当局にとって役立ち、薬物反応に対する日本固有の脆弱性に対する仮説生成を支援することができます。 目的:この研究の目的は、日本と他の国との間の有害事象の報告の違いを探ることでした。 方法:Vigipointは、ファーマコビリガランスにおけるデータ駆動型の探索の方法です。データサブセットの概要を説明し、主要な機能を特定し、専門家のレビューを促進します。これは、統計的収縮にさらされるオッズ比を使用して、あるデータサブセットを別のデータサブセットと区別します。ここでは、2013年から2018年の間に真剣に分類され、世界の残りの250万件のレポート(そのうち51%が米国からの)で260,000の日本のレポートをE2B形式で分類し、ビギバースで受け取ったと比較しました。縮小したログODDS比の99%の信頼性間隔が0.5以下であったレポートパターン-0.5は、主要な特徴としてフラグが付けられました。収縮は、日本のデータサブセットのサイズの1%に対応するVigipointデフォルトに設定されました。感度分析として、米国とカナダ、アジア、ヨーロッパを除く、日本とアフリカ、アメリカ、アメリカ大陸、そしてアメリカ、アメリカ、ヨーロッパの間で追加のヴィギポイント比較が行われました。 結果:日本では、医師(83%対39%)および薬剤師(17%対10%)からの報告率が高かった。また、レポートごとに5つ以上の薬物(22%対14%)と単一の有害事象(72%対45%)を含むレポートを見ることがより一般的でした。日本の報告の半分以上は、世界の他の地域の5人に約1人と比較して、0.8を超えて動揺完全性スコアを持っていました。70〜89歳の患者に予想以上に多くの報告があり、20〜59歳の成人の報告は少なくなりました。日本では、より頻繁に報告された有害事象には、間質性肺疾患、異常な肝機能、血小板数の減少、好中球数の減少、薬物噴火が含まれます。有害事象は、死、疲労、呼吸困難、痛み、頭痛が含まれることがあまりないと報告されています。日本では、より頻繁に報告された薬物には、プレドニゾロン、メトトレキサート、ペギルフェロンALFA-2Bが含まれていました。薬物にはあまり頻繁に含まれていない薬物には、rosiglitazoneとアダリムマブ、および血液代替溶液と灌流溶液が含まれていました。調査結果は一般に、報告されていない薬物を除き、感度分析に対して一般的に堅牢でしたが、その多くは米国を除くほとんどの国ではめったに報告されませんでした。 結論:グローバルなコンテキストでの日本の有害事象報告パターンの分析により、日本の薬剤と民族の脆弱性の可能性を反映する可能性のある重要な特徴、および有害事象報告と臨床診療の違いが明らかになりました。この知識は、国際薬物監視のためのWHOプログラムが提供する信号検出のグローバルな協力に不可欠です。

INTRODUCTION: Adverse event reporting patterns vary between countries, reflecting differences in reporting culture, clinical practice and underlying patient populations. Japan collects about 60,000 domestic adverse event reports yearly and shares serious reports with the World Health Organization (WHO) Programme for International Drug Monitoring in VigiBase, the WHO global database of individual case safety reports. Understanding these reports in the global context can be helpful for regulators worldwide and can aid hypothesis-generation for Japanese-specific vulnerabilities to adverse drug reactions. OBJECTIVE: The objective of this study was to explore differences in the reporting of adverse events between Japan and other countries. METHODS: vigiPoint is a method for data-driven exploration in pharmacovigilance. It outlines data subsets, pinpoints key features and facilitates expert review, using odds ratios subjected to statistical shrinkage to distinguish one data subset from another. Here, we compared 260,000 Japanese reports in E2B format classified as serious and received in VigiBase between 2013 and 2018 with 2.5 million reports from the rest of the world (of which 51% are from the USA). Reporting patterns for which the 99% credibility interval of the shrunk log-odds ratios were above 0.5 or below - 0.5 were flagged as key features. The shrinkage was set to the vigiPoint default corresponding to 1% of the size of the Japanese data subset. As a sensitivity analysis, additional vigiPoint comparisons were performed between Japan and, in turn, Africa, the Americas, the Americas except the USA and Canada, Asia and Europe. RESULTS: There were higher reporting rates in Japan from physicians (83% vs. 39%) and pharmacists (17% vs. 10%). It was also more common to see reports with more than five drugs per report (22% vs. 14%) and with a single adverse event (72% vs. 45%). More than half of the Japanese reports had a vigiGrade completeness score above 0.8 compared with about one in five from the rest of the world. There were more reports than expected for patients aged 70-89 years and fewer reports for adults aged 20-59 years. Adverse events reported more often in Japan included interstitial lung disease, abnormal hepatic function, decreased platelet count, decreased neutrophil count and drug eruption. Adverse events reported less often included death, fatigue, dyspnoea, pain and headache. Drugs reported more often in Japan included prednisolone, methotrexate and peginterferon alfa-2b. Drugs reported less often included rosiglitazone and adalimumab as well as blood substitutes and perfusion solutions. The findings were generally robust to the sensitivity analysis except for the less often reported drugs, many of which were rarely reported in most countries, except in the USA. CONCLUSION: Analysis of Japanese adverse event reporting patterns in a global context has revealed key features that may reflect possible pharmaco-ethnic vulnerabilities in the Japanese, as well as differences in adverse event reporting and clinical practice. This knowledge is essential in the global collaboration of signal detection afforded by the WHO Programme for International Drug Monitoring.

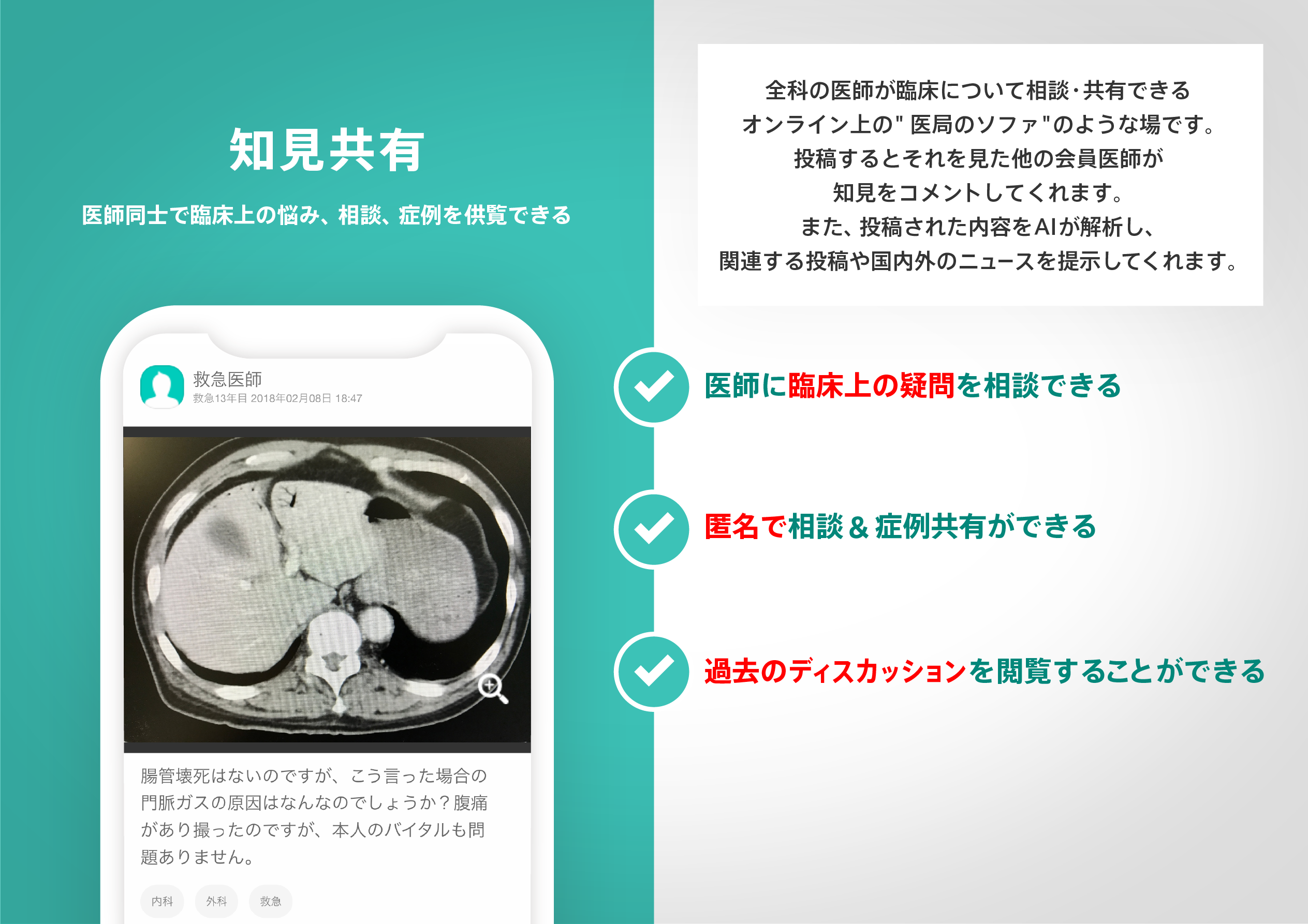

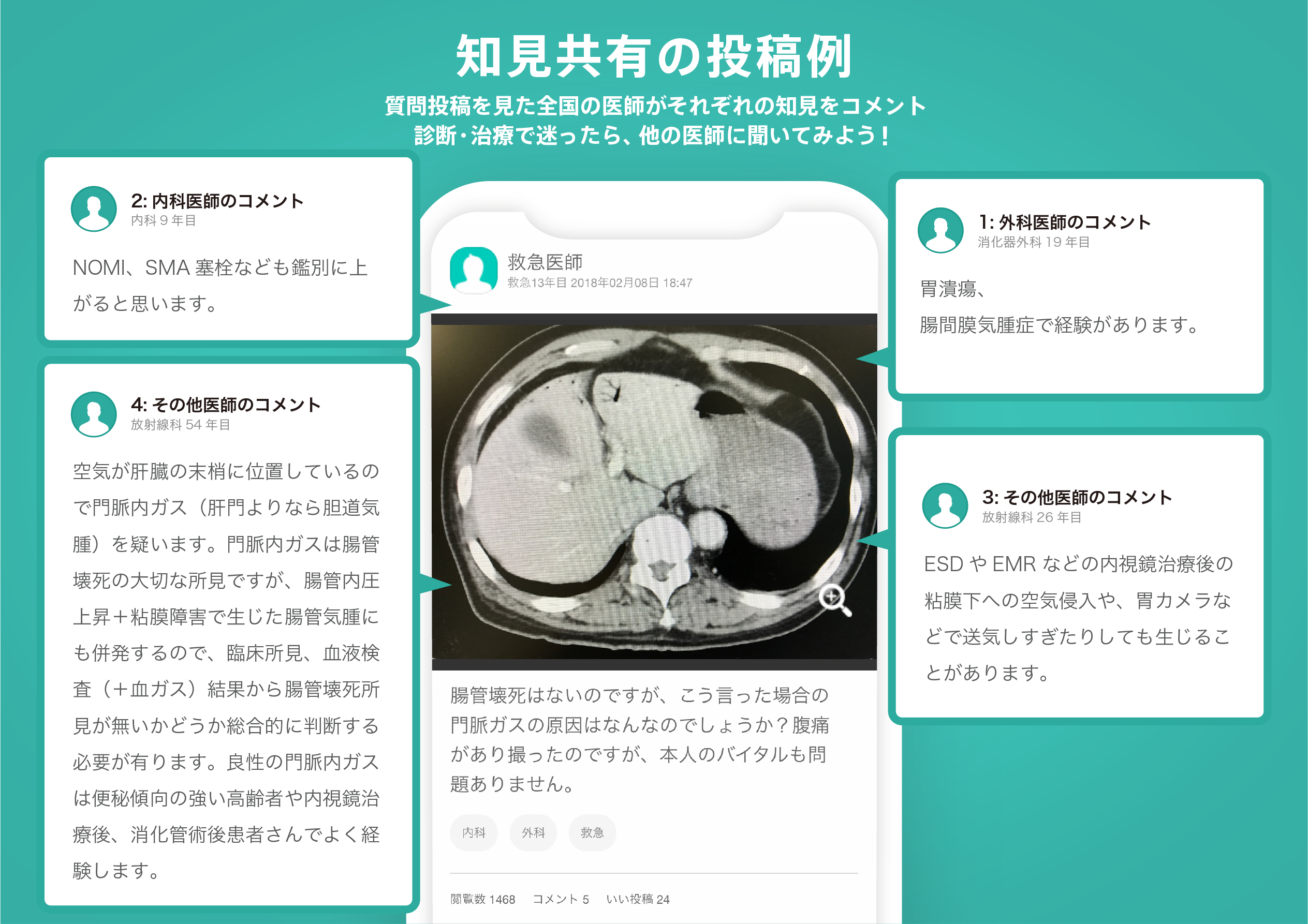

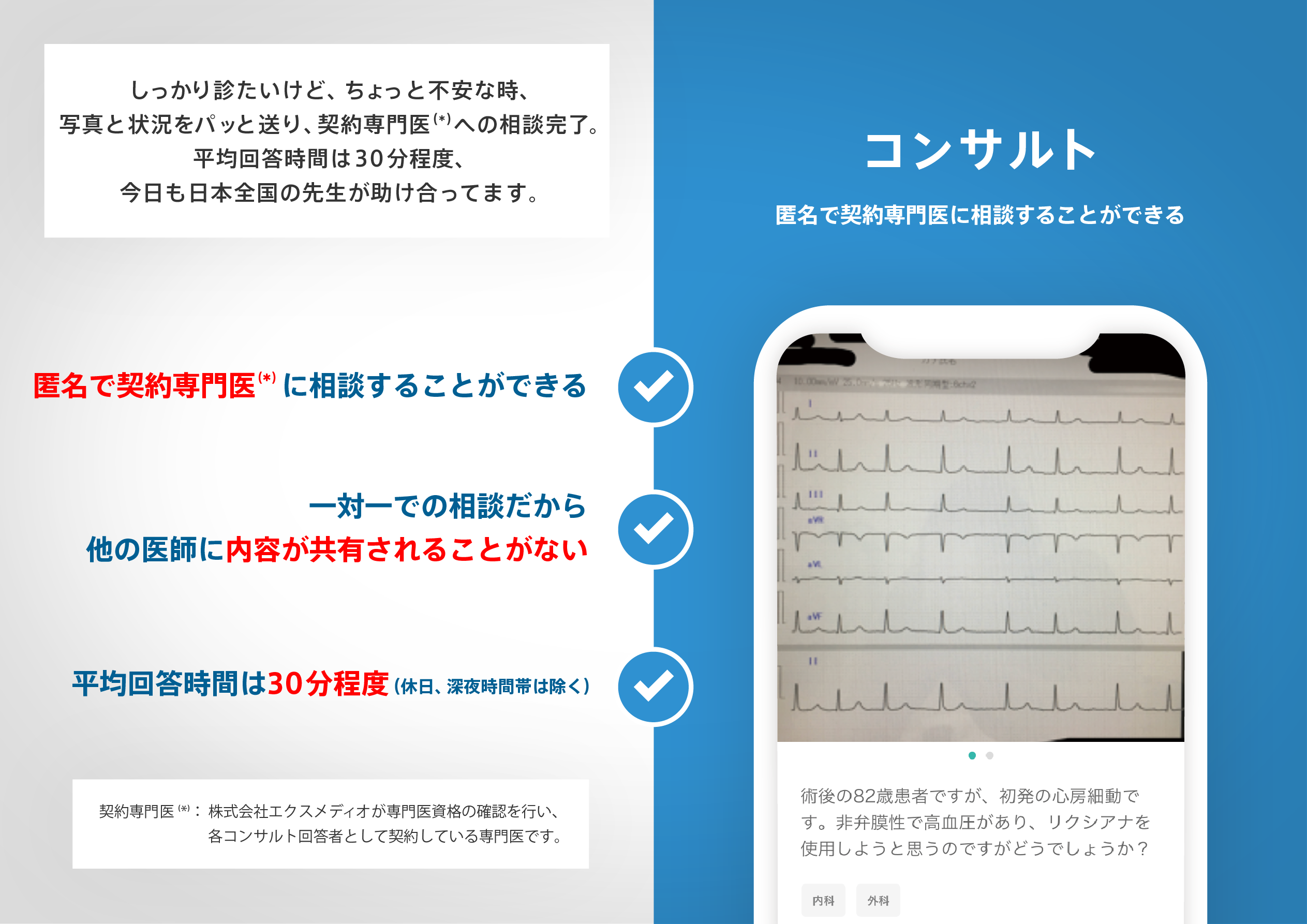

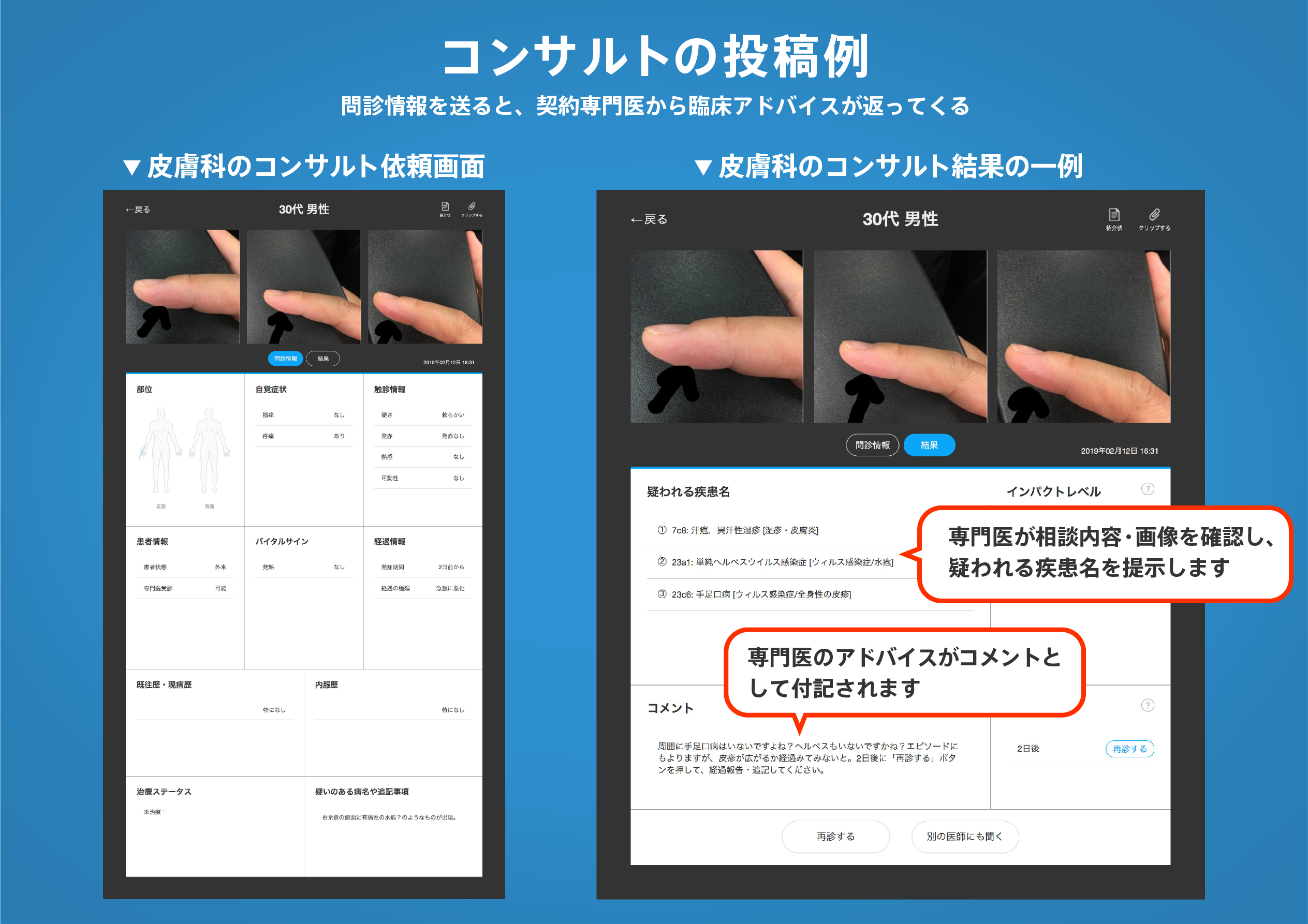

医師のための臨床サポートサービス

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。