著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

背景:均質な民族性が人口特性である日本への国際移民は増加しています。移民は複数の精神的健康関連の問題の危険因子として認識されていますが、日本の精神医学サービスにアクセスする外国人に関する地域の報告はほとんどありません。現在のステータスを明らかにし、最適なサービスシステムを開発するための情報を提供することを目指しました。 方法:多施設レトロスペクティブドキュメントレビュー研究が実施されました。被験者は、日本に居住していた外国人であり、東京湾に面しており、3年間にわたって日本で最大の伝統的な工業地帯を含むことがよく知られているケイヒン地域の3つの中核地域病院の精神医学部門に出席しました。私たちは、出身国/地域、話された言語、医療通訳の使用、病院への経路、結果など、患者の人口統計学的および臨床情報を調査しました。 結果:すべての患者の外国人患者の割合(1.4%)は非常に低かった。彼らの年齢分布(平均45.8歳)は、日本に住んでいた外国人の年齢分布から解離しました。出身国/地域に関して、中国(35.1%)が最も一般的な国であり、その後にフィリピン、韓国、ブラジルがそれに続きました。いくつかの被験者(22.9%)は日本語を話すことができませんでした。したがって、家族/友人(17.1%)またはプロの通訳(5.4%)によって解釈が必要でした。神経症およびストレス関連の障害が最も一般的な診断でした(24.4%)。移民はその危険にさらされていることが知られているため、精神活性物質使用の割合は日本の国民データの割合よりも高かった。 結論:結果は、日本に住む外国人は精神疾患の適切なサービスに接触する可能性が低いことを示唆しています。特に、精神疾患の比較的高いリスクのある若者はサービスにアクセスしないことです。さらに、医療通訳者の不足は、外国人の精神的健康状態を妨げる可能性があります。外国人がアクセスできるコミュニティベースの統合ケアシステムの開発は不可欠であると思われます。

背景:均質な民族性が人口特性である日本への国際移民は増加しています。移民は複数の精神的健康関連の問題の危険因子として認識されていますが、日本の精神医学サービスにアクセスする外国人に関する地域の報告はほとんどありません。現在のステータスを明らかにし、最適なサービスシステムを開発するための情報を提供することを目指しました。 方法:多施設レトロスペクティブドキュメントレビュー研究が実施されました。被験者は、日本に居住していた外国人であり、東京湾に面しており、3年間にわたって日本で最大の伝統的な工業地帯を含むことがよく知られているケイヒン地域の3つの中核地域病院の精神医学部門に出席しました。私たちは、出身国/地域、話された言語、医療通訳の使用、病院への経路、結果など、患者の人口統計学的および臨床情報を調査しました。 結果:すべての患者の外国人患者の割合(1.4%)は非常に低かった。彼らの年齢分布(平均45.8歳)は、日本に住んでいた外国人の年齢分布から解離しました。出身国/地域に関して、中国(35.1%)が最も一般的な国であり、その後にフィリピン、韓国、ブラジルがそれに続きました。いくつかの被験者(22.9%)は日本語を話すことができませんでした。したがって、家族/友人(17.1%)またはプロの通訳(5.4%)によって解釈が必要でした。神経症およびストレス関連の障害が最も一般的な診断でした(24.4%)。移民はその危険にさらされていることが知られているため、精神活性物質使用の割合は日本の国民データの割合よりも高かった。 結論:結果は、日本に住む外国人は精神疾患の適切なサービスに接触する可能性が低いことを示唆しています。特に、精神疾患の比較的高いリスクのある若者はサービスにアクセスしないことです。さらに、医療通訳者の不足は、外国人の精神的健康状態を妨げる可能性があります。外国人がアクセスできるコミュニティベースの統合ケアシステムの開発は不可欠であると思われます。

BACKGROUND: International immigration to Japan, where homogeneous ethnicity is a population characteristic, has been growing. Although immigration is recognised as a risk factor for multiple mental-health related issues, there are few regional reports on foreign nationals accessing the psychiatric services in Japan. We aimed to reveal their current status and provide information to develop an optimal service system. METHODS: A multicentre retrospective document review research was conducted. The subjects were foreign nationals who resided in Japan and presented at the psychiatry departments in three core regional hospitals in the Keihin region, which faces Tokyo Bay and is well known to include the largest traditional industrial zone in Japan, over a period of 3 years. We investigated the patients' demographic and clinical information including country/region of origin, spoken language, use of a medical interpreter, pathway to hospitals and outcome. RESULTS: The percentage of foreign patients among all patients (1.4%) was quite low. Their age distribution (45.8 years on average) was dissociated from the age distribution of foreign nationals who resided in Japan. Regarding the country/region of origin, China (35.1%) was the most common country, followed by the Philippines, Korea and Brazil. Several subjects (22.9%) could not speak Japanese; therefore, interpretation was required by family members/friends (17.1%) or a professional interpreter (5.4%). Neurotic and stress-related disorders were the most common diagnosis (24.4%). The proportion of psychoactive substance use was higher than that for Japanese national data as immigrants are known to be at risk for it. CONCLUSIONS: The results suggest that foreign nationals who reside in Japan are less likely to contact appropriate services for mental illness, especially young people at relatively high risk of mental illness do not access services. Furthermore, lack of medical interpreters may impede the mental health conditions of foreign nationals. The development of a community-based integrated care system accessible to foreign nationals seems to be indispensable.

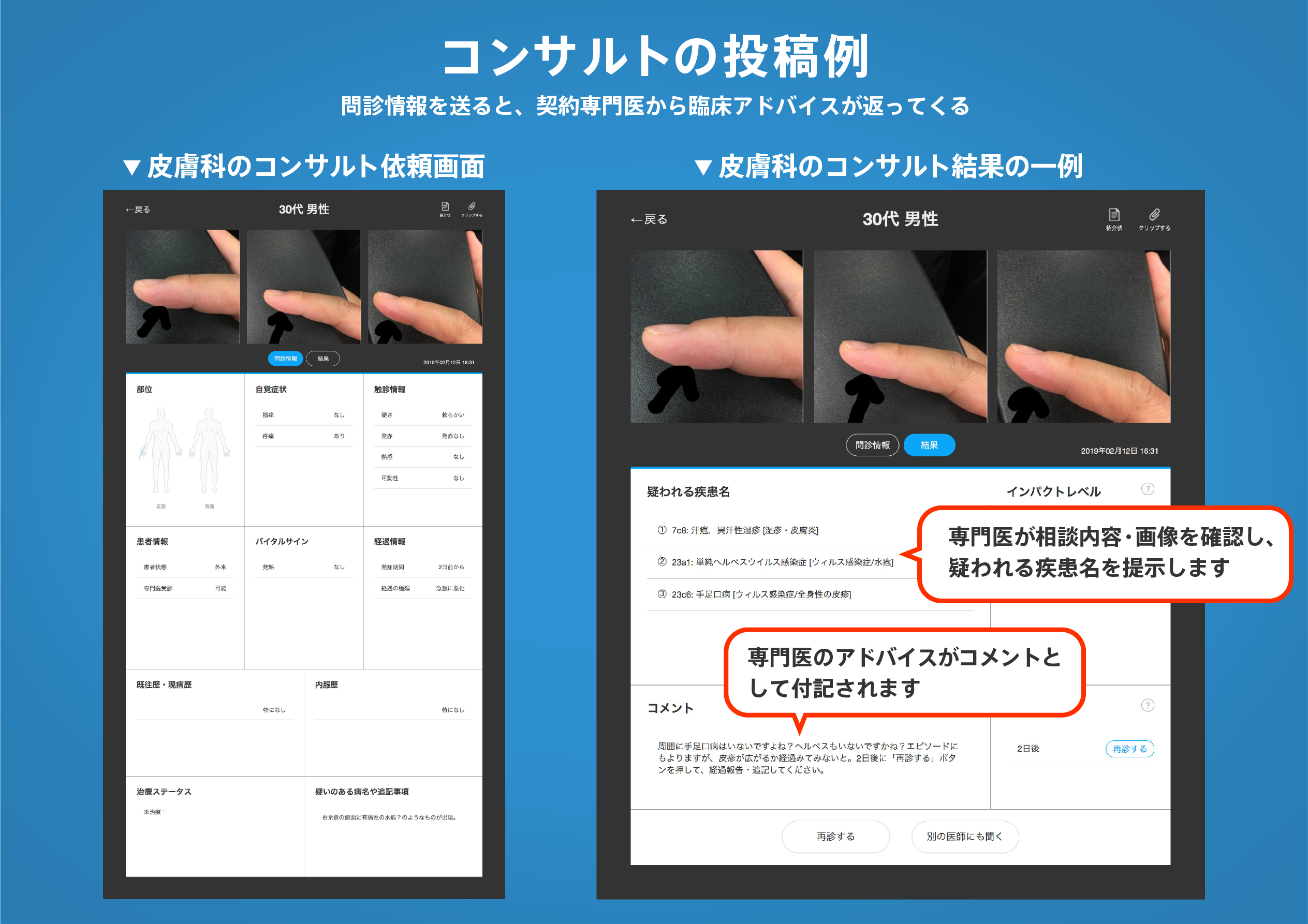

医師のための臨床サポートサービス

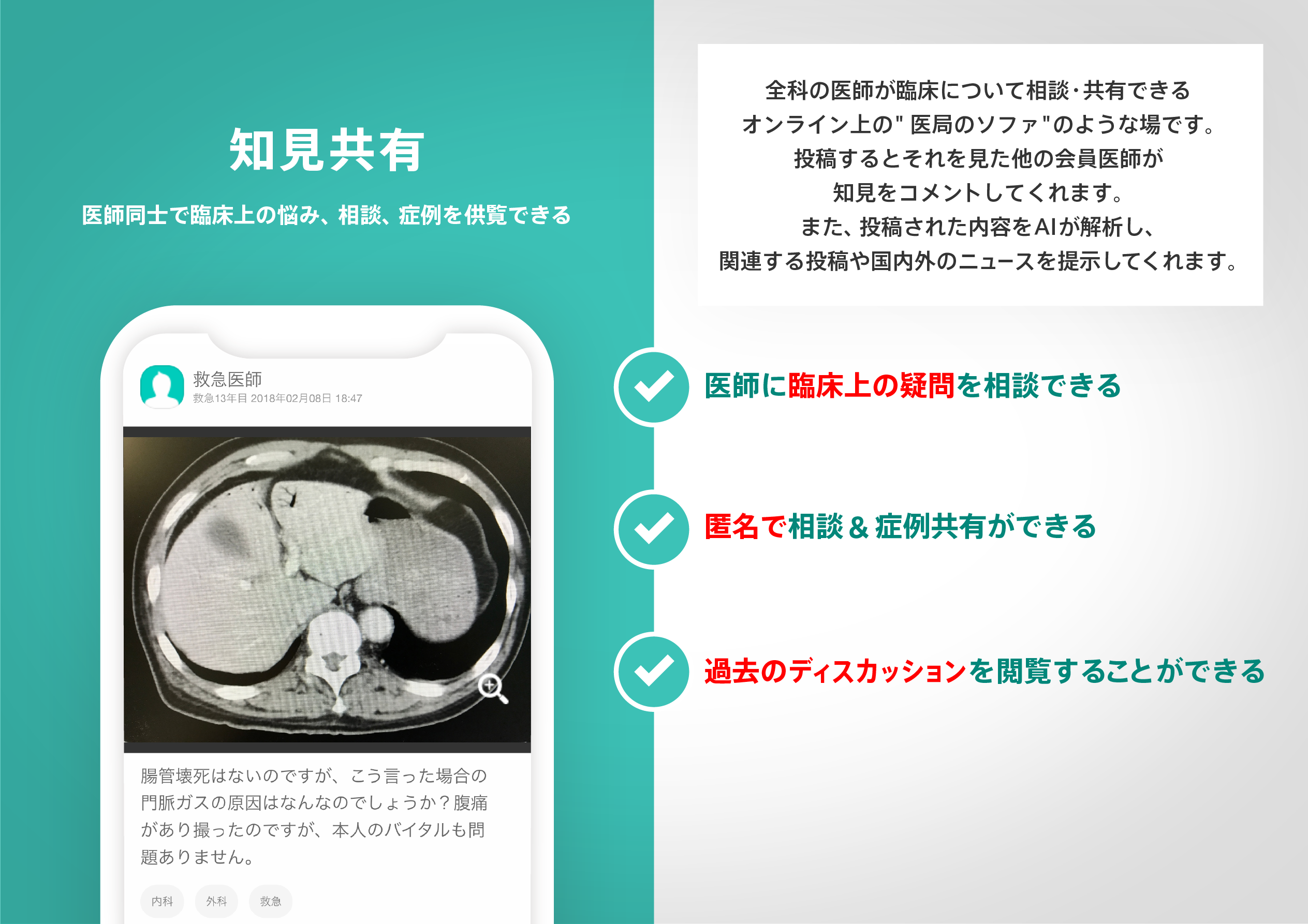

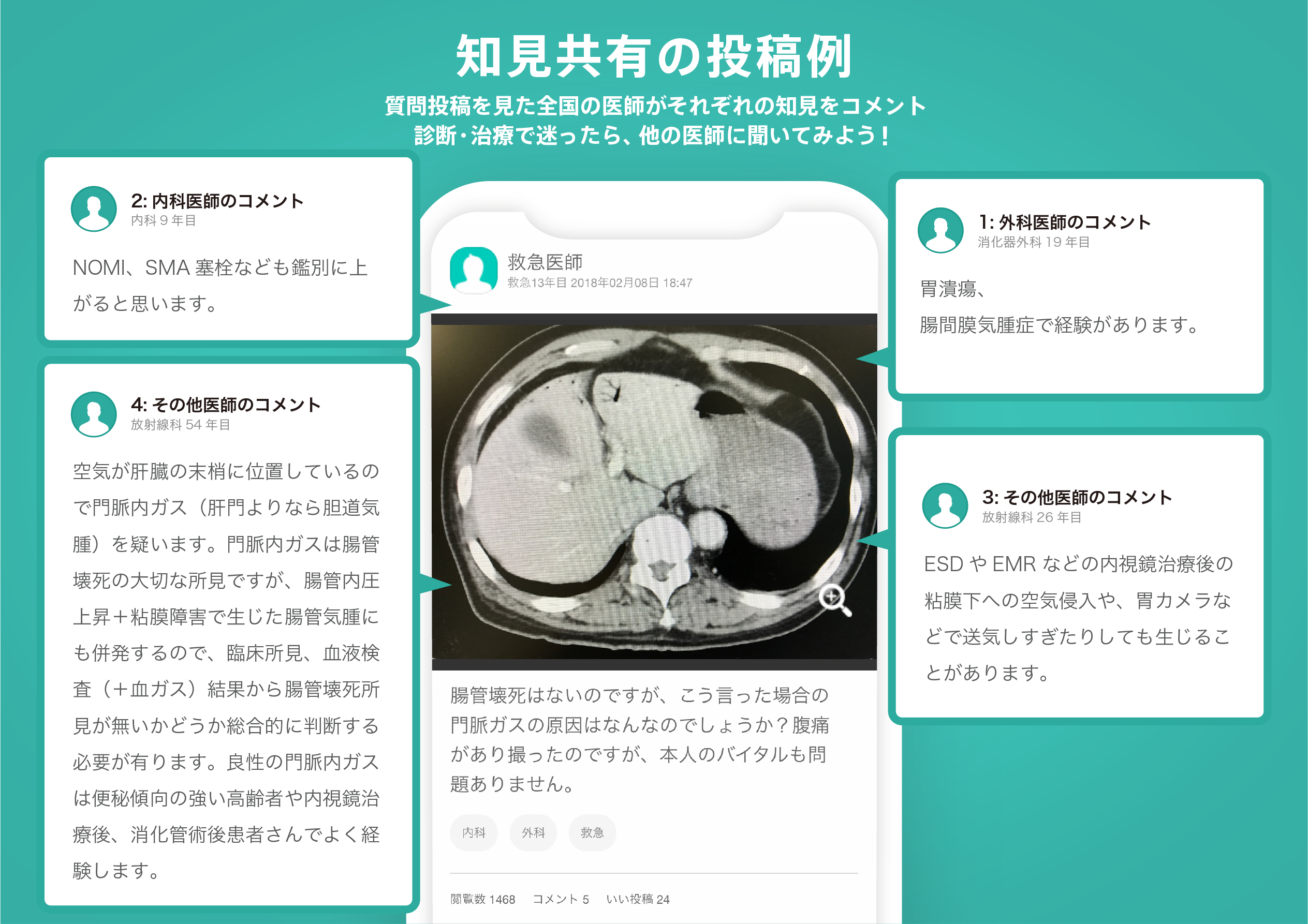

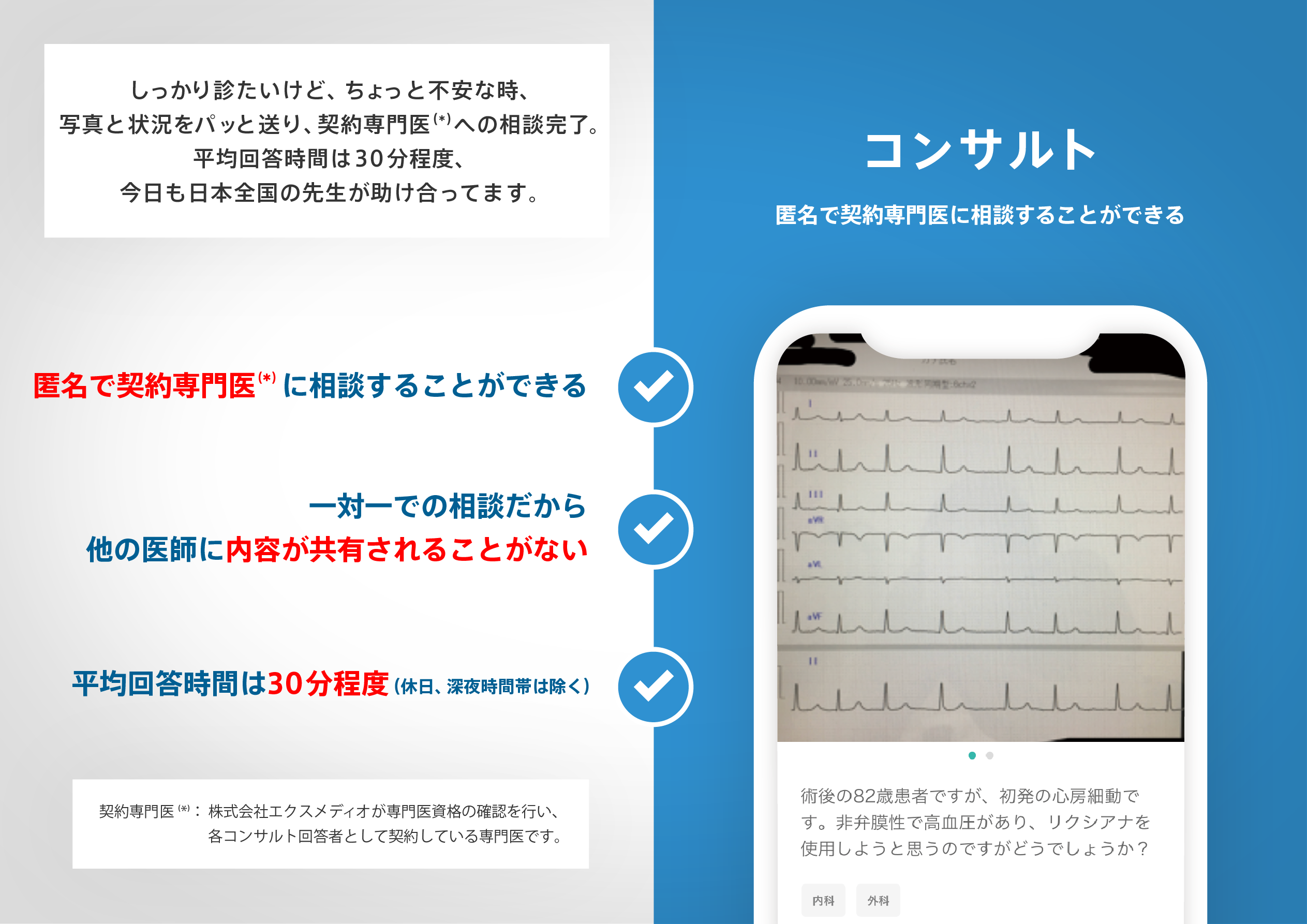

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。