著名医師による解説が無料で読めます

すると翻訳の精度が向上します

ピッチ間隔に応じて、2つ(またはそれ以上)の同時音符の認識は、子音または不協和音として広く分類される可能性があります。以前の文献では、ミュージシャンと非ミュージシャンが音楽間隔を目覚めるときにさまざまな戦略を採用していることが示唆されています。ミュージシャンは、子音としての「3:2)などの2つの基本的な周波数の間の周波数比に依存していますが、「トリトーネ」(45:32)不協和音間隔。非ミュージシャンは、「不協和音」の重要な要素として、基本的な周波数の違いによって生成される「粗さ」または「拍動」の存在に依存する場合があります。正中線の電極に沿ったN1とP2の個別のイベント関連のポテンシャル(ERP)の違いは、そのような「個別のリアンス」と一致する証拠を提供しました。この研究では、再現して拡張するために、以前の実験を再現し、同じプロトコルのfMRIデータを個別に収集しました(まばらなサンプリングの変更を使用)。行動とEEGの結果は、主に以前の発見に対応していました。fMRIは、単変量、精神生理学的相互作用、および表現類似性分析(RSA)による関節分析とともに、腹内側前頭前頭前頭前頭前頭部および背側前部帯域皮質などの中央の正中線関連脳領域の関与をさらに強化します。不協和音の判断。最終的な時空のサーチライトRSAは、内側前頭前野が両側上側頭皮質とともに、正中線N1とP2効果(ミュージシャンの場合)の背側前部帯状皮質の関節軌跡であるという説得力のある証拠を提供しました。一緒に、これらの分析は、ミュージシャンが子音/不協和音の認識に関する経験主導の知識にもっと依存していることを再確認します。しかし、EEGとfMRIの両方からの調査結果を制約する上での複数の分析の利点も示しています。

ピッチ間隔に応じて、2つ(またはそれ以上)の同時音符の認識は、子音または不協和音として広く分類される可能性があります。以前の文献では、ミュージシャンと非ミュージシャンが音楽間隔を目覚めるときにさまざまな戦略を採用していることが示唆されています。ミュージシャンは、子音としての「3:2)などの2つの基本的な周波数の間の周波数比に依存していますが、「トリトーネ」(45:32)不協和音間隔。非ミュージシャンは、「不協和音」の重要な要素として、基本的な周波数の違いによって生成される「粗さ」または「拍動」の存在に依存する場合があります。正中線の電極に沿ったN1とP2の個別のイベント関連のポテンシャル(ERP)の違いは、そのような「個別のリアンス」と一致する証拠を提供しました。この研究では、再現して拡張するために、以前の実験を再現し、同じプロトコルのfMRIデータを個別に収集しました(まばらなサンプリングの変更を使用)。行動とEEGの結果は、主に以前の発見に対応していました。fMRIは、単変量、精神生理学的相互作用、および表現類似性分析(RSA)による関節分析とともに、腹内側前頭前頭前頭前頭前頭部および背側前部帯域皮質などの中央の正中線関連脳領域の関与をさらに強化します。不協和音の判断。最終的な時空のサーチライトRSAは、内側前頭前野が両側上側頭皮質とともに、正中線N1とP2効果(ミュージシャンの場合)の背側前部帯状皮質の関節軌跡であるという説得力のある証拠を提供しました。一緒に、これらの分析は、ミュージシャンが子音/不協和音の認識に関する経験主導の知識にもっと依存していることを再確認します。しかし、EEGとfMRIの両方からの調査結果を制約する上での複数の分析の利点も示しています。

The perception of two (or more) simultaneous musical notes, depending on their pitch interval(s), could be broadly categorized as consonant or dissonant. Previous literature has suggested that musicians and non-musicians adopt different strategies when discerning music intervals: while musicians rely on the frequency ratios between the two fundamental frequencies, such as "perfect fifth" (3:2) as consonant and "tritone" (45:32) as dissonant intervals; non-musicians may rely on the presence of 'roughness' or 'beats', generated by the difference of fundamental frequencies, as the key elements of 'dissonance'. The separate Event-Related Potential (ERP) differences in N1 and P2 along the midline electrodes provided evidence congruent with such 'separate reliances'. To replicate and to extend, in this study we reran the previous experiment, and separately collected fMRI data of the same protocol (with sparse sampling modifications). The behavioral and EEG results largely corresponded to our previous finding. The fMRI results, with the joint analyses by univariate, psycho-physiological interaction, and representational similarity analysis (RSA) approaches, further reinforce the involvement of central midline-related brain regions, such as ventromedial prefrontal and dorsal anterior cingulate cortex, in consonant/dissonance judgments. The final spatiotemporal searchlight RSA provided convincing evidence that the medial prefrontal cortex, along with the bilateral superior temporal cortex, is the joint locus of midline N1 and dorsal anterior cingulate cortex for the P2 effect (for musicians). Together, these analyses reaffirm that musicians rely more on experience-driven knowledge for consonance/dissonance perception; but also demonstrate the advantages of multiple analyses in constraining the findings from both EEG and fMRI.

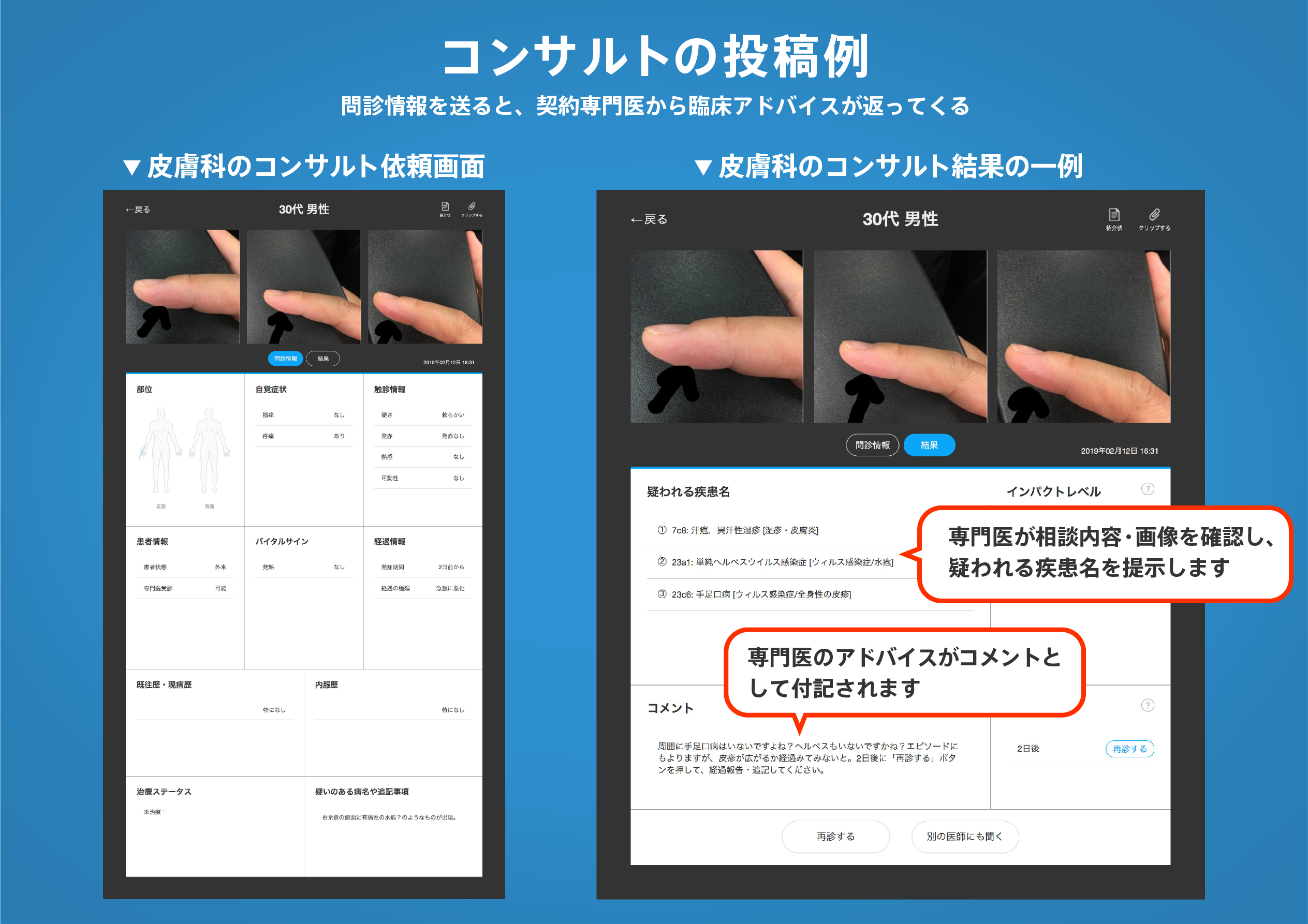

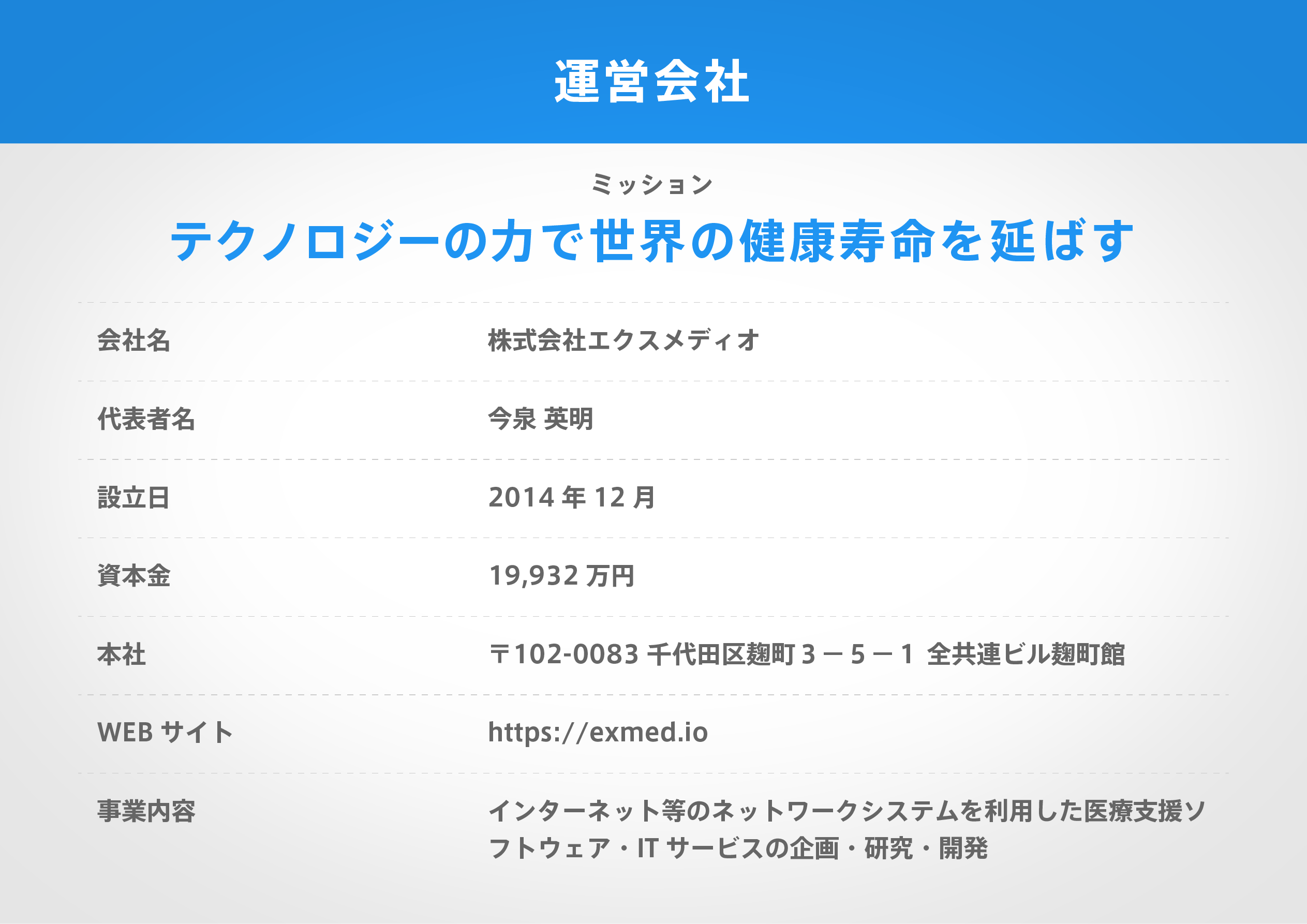

医師のための臨床サポートサービス

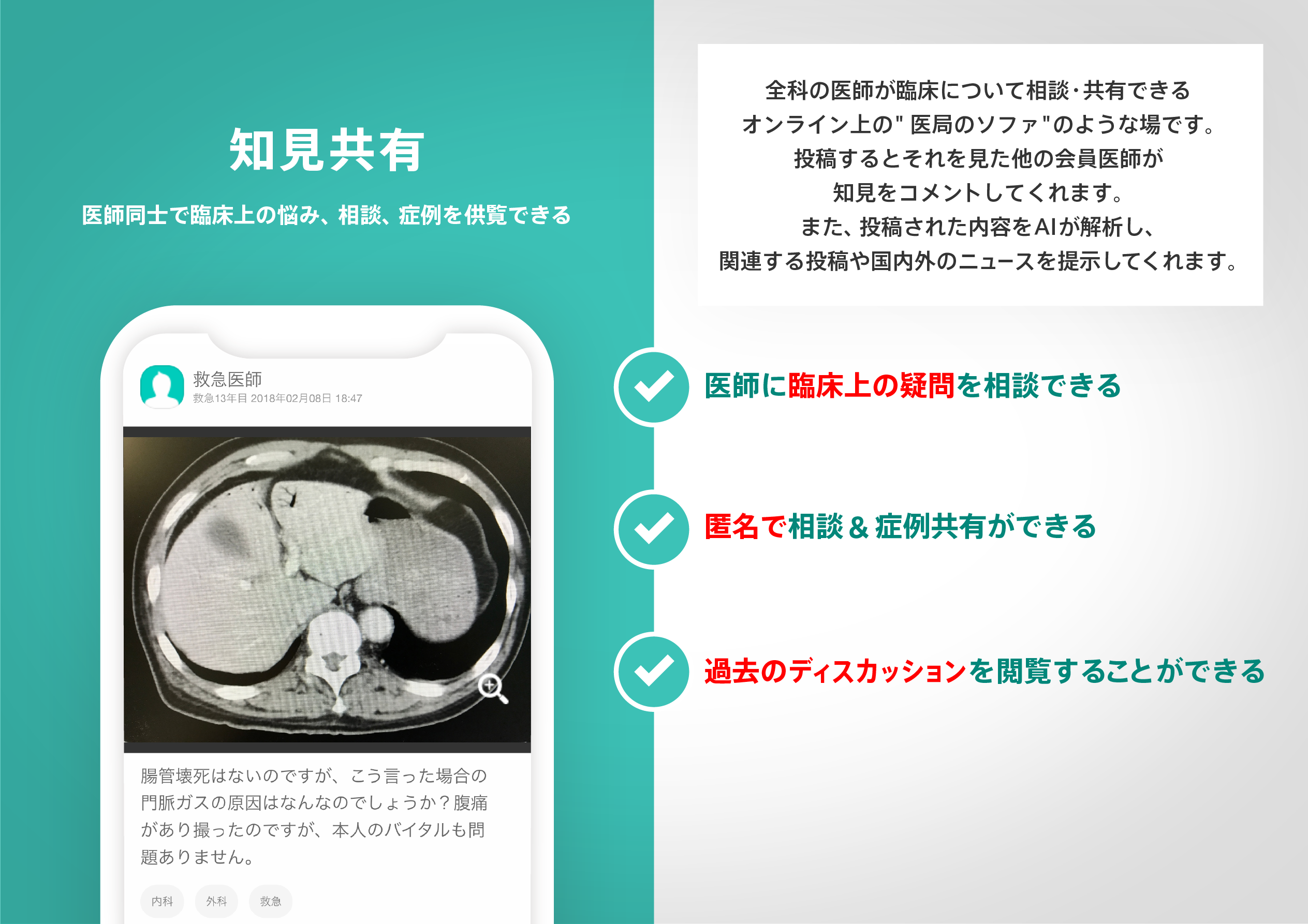

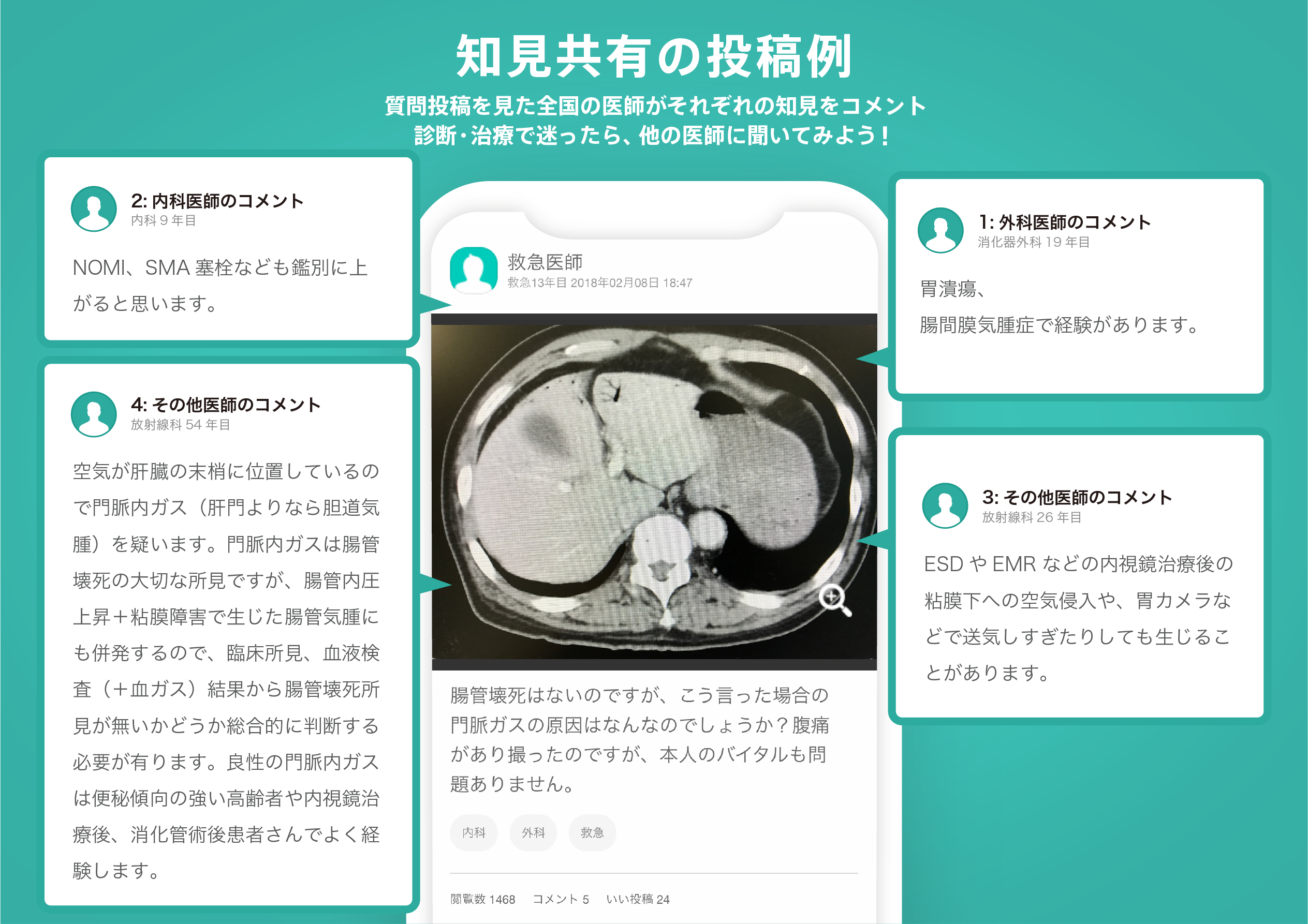

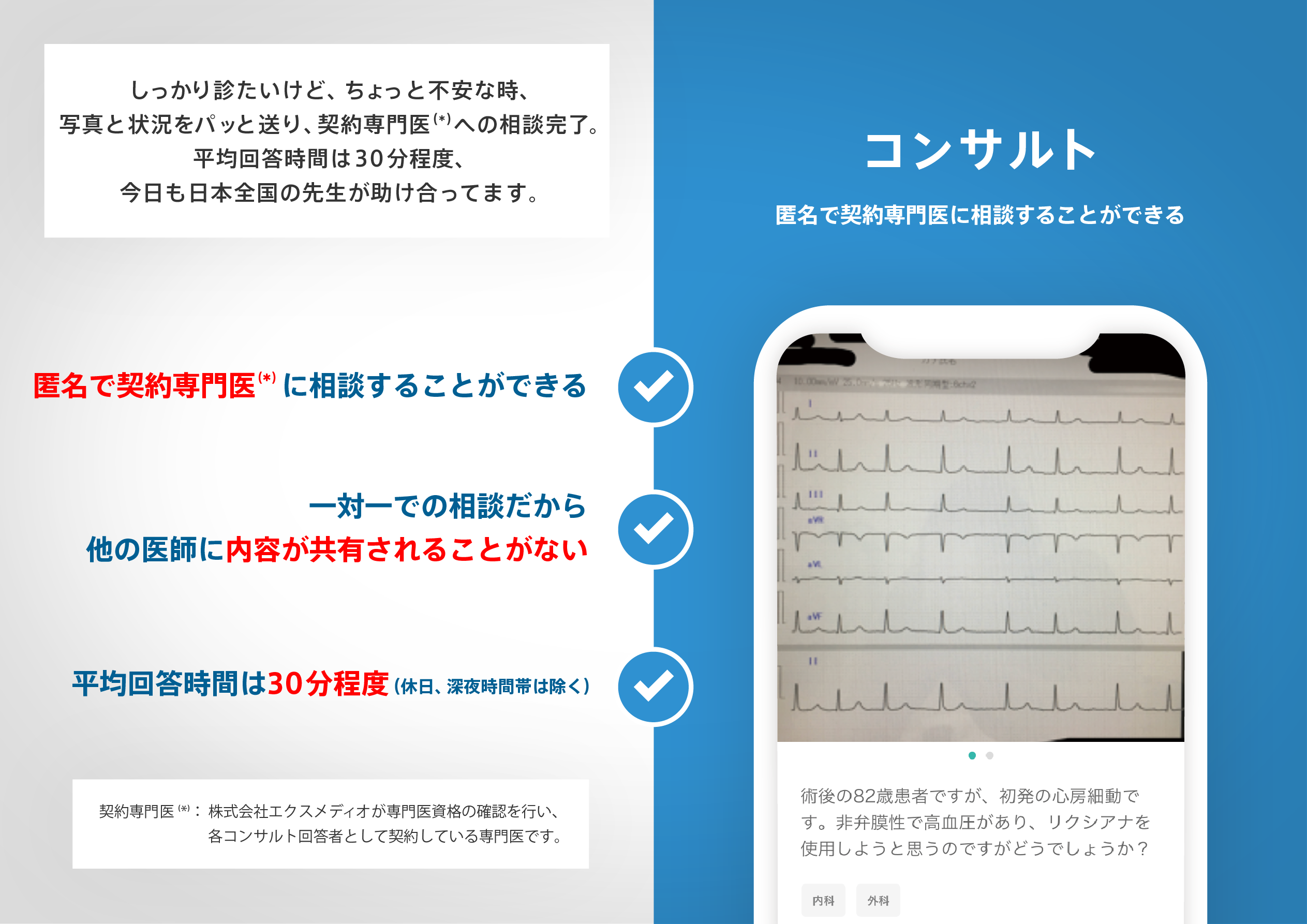

ヒポクラ x マイナビのご紹介

無料会員登録していただくと、さらに便利で効率的な検索が可能になります。